Ce mois de juin suit la lignée de mai, à savoir une baisse non seulement par rapport au mois précédent mais aussi par rapport au même mois l’année précédente (14.14 millions en 2024 contre seulement 10.85 millions en 2025). Là où l’an dernier le box-office était porté par Vice-Versa 2, Le comte de Monte-Cristo et Un p’tit truc en plus, ce mois de juin a vu les succès des remakes de Lilo & Stitch et Dragons, du dernier Mission impossible, de F1 et du film français La venue de l’avenir.

Cannes fini et pendant que quelques chanceux ont pu profiter des rediffusions du festival sur des écrans Pathé, UGC ou Parisiens, juin a été un mois riche en nombres de sorties mais pas spécialement en sorties ayant l’air qualitatives.

Sont sortis en juin quelques comédies françaises telles Le répondeur de Fabienne Godet, Avignon de Johann Dionnet ou Le grand déplacement de Jean-Pascal Zadi.

Côté Hollywood, juin aura été le mois des suites et remakes avec Dragons de Dean Deblois, remake qui semble être plan par plan du film d’animation dreamworks, et 28 ans plus tard, troisième film issu de la franchise 28 jours plus tard de Danny Boyle. Pour des films d’action issus des Etats-Unis, il aura fallu se pencher sur les plateformes de streaming, The Accountant 2 de Gavin O’Connor et Warfare de Ray Mendoza et Alex Garland étant directement sortis en France sur Prime Vidéo, dans l’indifférence générale, tandis que Ballerina, spin-off de la franchise John Wick est sorti en salles.

Non issu de franchises mais film à grand public tout de même, F1 de Joseph Kosinski est sorti à la fin du mois, en même temps que Elio de Domee Shi, Adrian Molina et Madeline Sharafian, nouveau Pixar. Autre film d’animation du mois, Maya donne moi un autre titre de Michel Gondry, suite de Maya donne moi un titre sorti l’an dernier.

Les autres sorties du mois ont été Cloud de Kiyoshi Kurosawa, The Life of Chuck de Mike Flanagan et 13 jours 13 nuits de Martin Bourboulon.

Par manque de temps et de séances, je n’ai guère vu Cloud, Le répondeur et Maya donne moi un autre titre tandis que par manque d’envie je n’ai pas pris le temps de voir Dragons, The Accountant 2, le grand déplacement, 13 jours 13 nuits Warfare et 28 ans plus tard.

Ballerina de Len Wiseman

Second spin off de la franchise d’action John Wick (le premier étant la série The Continental), Ballerina cherche à féminiser la licence. Seulement une bonne intention ne suffit pas, la réalisation compte aussi. Or, en plaçant les combats féminins dans une cuisine, en insérant le personnage de Keanu Reeves dans le récit, apparaissant en ange gardien de l’héroïne, forçant les liens avec la franchise que Winston établissait déjà correctement, et en liant l’héroïne à un rôle familial, Ballerina échoue lamentablement son opération, perpétuant des clichés plutôt que de s’en affranchir. Faire un spin off féminin pourquoi pas, mais vouloir rendre le film féministe sans rien n’y connaître non merci.

Si les scénarios de la franchise ne sont pas son cœur, les films John Wick réussissaient à trouver dans l’énergie nanardesque de la licence un cœur émotionnel, qui est absent de ce Ballerina où les péripéties s’enchaînent de manière convenue. Scénario guère sauvé par un montage tuant dans l’œuf les quelques idées d’action, loin de la plasticité visuelle des John Wick mais toutefois efficace dans l’idée et parfois dans la réalisation.

Ballerina confirme que la franchise n’a pas besoin de continuer après John Wick 4, quoi qu’en pense le capital de Lionsgate, et que Ana de Armas, qui jusqu’à présent faisait au moins preuve de talent dans des productions de faibles qualités, ne trouve rien à jouer dans cette coquille vide qu’est son personnage. Au moins, Ballerina permet une scène d’affrontements des éléments palpitante et quelques moments où l’action fait oublier les défauts.

Elio de Domee Shi, Adrian Molina et Madeline Sharafian

Nouveau film Pixar, dont la première bande-annonce date de juin 2023 et ayant subi depuis un changement de réalisateur ainsi que des réécritures, Elio avait tout pour inquiéter. Pourtant, et contrairement à l’autre film du mois ayant subi des reshoots par un autre réalisateur et réécritures, Ballerina, Elio se révèle une agréable surprise. Sans être un grand Pixar, la faute à une absence des véritables prises de risques narratifs, Elio emploie sa simplicité d’écriture pour aller à l’essentiel, au cœur. Derrière ce projet aux tropes de personnages déjà vus et au message déjà connu de Pixar se révèle donc un film classique, simple, mais efficace, parvenant à toucher où il faut. Trouver sa place, accepter ses différences et tendre vers la paix, trois thèmes déjà traités par le studio, parfois de manière très similaire, mais toujours maîtrisés par celui-ci. Pixar ne réinvente rien sur le fond mais étale ses thématiques, rappelant qu’un film pour enfant peut avoir du cœur tout en restant traditionnel et sans tomber dans un humour enfantin d’une lourdeur à faire fuir les parents. De cette narration classique, Pixar continue sa quête d’expérimentation formelle, encore une fois sans rien inventer, mais approfondissant ses réussites visuelles sur la 3D. Là où Disney fatigue, Pixar emploie son style d’animation afin d’aller au bout de la vision des réalisateurs, alliant les couleurs pour impressionner la rétine tout en conservant un sens, une opposition entre la froideur de la terre, la mécanicité des méchants et l’organicité du communivers. Ce contraste entre organicité et froideur mécanique remet au cœur de l’histoire les émotions et permet de présenter des extra-terrestres qui ne sont pas de simples humains modifiés, bien que l’on reste dans un certain anthropomorphisme pour les principaux. Alors que sous l’impulsion de Disney le studio se prépare à sortir une vague de suites, voir un projet original bien fait rafraîchit, en espérant que les prochains, Hoppers et Gatto seront aussi de qualité.

Avignon de Johann Dionnet

En omettant la tradition lassante des comédies françaises à baser l’amour sur un mensonge et à valoriser des adultères temporaires, Avignon se révèle une comédie efficace en plus d’être un bel hommage au théâtre. Sorti la même semaine que le jour de la fête de la musique 2025, il est difficile de ne pas voir un rapprochement entre cette fête, célébration des musiciens amateurs et du spectacle, et le long-métrage, célébrant le théâtre en cherchant à briser l’opposition hiérarchique entre tragédie et comédie. Avec la même sincérité sont alors cités Spirou & Fantasio que Ruy Blas, Les visiteurs que le Cid, parce que le long-métrage tend à former une passerelle entre les formes artistiques diverses, entre le populaire et l’élitisme où l’important est avant tout la sincérité. C’est ça qui fait l’art, la sincérité de ceux qui le font. Malgré ses défauts, dus en partie au choix d’appliquer un schéma narratif trop proche d’une comédie de boulevard (choix assumé et cohérent mais devenant alors prévisible et maladroit sur plusieurs points), Avignon se révèle être une comédie efficace, pas la plus drôle ni la moins oubliable, mais une comédie sincère porté par Baptiste Lecaplain et Elisa Erka, que la fin, associée au refus de compromettre le collectif pour un plaisir individuel, est mis en avant, parce que le théâtre est avant tout une troupe. Dommage que cette partie, tout comme d’autres, ne soient pas plus développées.

The Life of Chuck de Mike Flanagan

Depuis quand Hollywood n’est-il pas parvenu à émouvoir via un long-métrage ? Si le dernier exemple me venant en tête est Le robot de sauvage de Chris Sanders, il faut reconnaître que ce film d’animation, aux nombreuses qualités, tenait principalement son émotion de l’emploi d’une musique lyrique poussant l’émotion. Life of Chuck au contraire parvient à toucher en plein cœur non seulement via la musique, parfois trop mélodramatique certes, mais avant tout par la justesse et la poésie de ses différentes scènes. Après une excursion télévisuelle dans le cynisme et l’horreur plus directe avec The Fall of the House of Usher, Mike Flanagan revient dans ce qu’il sait faire de mieux, de la poésie fantastico-philosophique.

En inversant la structure chronologique de son récit, The Life of Chuck réussit à mettre un image son thème sans avoir à l’expliciter trop fortement : nous contenons en nous des multitudes et le choix, à l’inverse des blockbusters, de lier la fin du monde à la fin d’un monde en filmant l’apocalypse à travers non pas des héros mais des personnages de tous les jours, rappelle l’importance de toute vie. Face à toutes les questions que l’humain se pose, la solution est peut-être de profiter de l’essentiel : la joie ne se justifie pas tout comme l’existence de l’art et de la vie, elle existe. Ce qui est beau dans The Life of Chuck est cette alliance entre art et sciences, loin de la séparation dogmatique habituelle entre les disciplines. Or, ici, art et sciences bien que divisés appartiennent au même ensemble, celui de la vie, celui des rencontres et celui des passions.

Si Nietzsche disait “sans musique, la vie serait une erreur”, Flanagan, se basant principalement sur Walt Whitman pour représenter la philosophie de son long-métrage adapte cette manière de penser à travers une scène de danse, filmée avec rythme et passion alors qu’elle est d’une simplicité des plus efficaces. De ce constat sur l’importance de la musique dans Life of Chuck, il est intéressant de constater le travail sur les différents sons au sein du long-métrage. La musique accompagne le film et capte sa sincérité et son humanité tandis que le son apparaît autant moteur que l’image, captant l’horreur des éléments et participant à l’inquiétude dans le rapport à la mort du long-métrage.

L’efficacité est le maître mot de la réalisation de Flanagan. Le réalisateur embrasse par sa sobriété le thème même du film, touchant une multitude de personnes et de situations, touchant la vie quotidienne et l’importance de la rencontre d’un univers à un autre. Tout devient évocateur mais jamais outrancier, chaque silence et chaque plan se lient à une idée plus grande et plus belle, en particulier une cicatrice rappelle d’une mort à venir. Quand Hollywood cherche à nous divertir et nous faire oublier les maux de la vie, Flanagan nous confronte directement, dans un geste poétique et sincère, à ce qui touche chacun d’entre nous : l’arrivée de la mort, impossible à empêcher et que l’on doit accepter. La vie est une attente et nous devons faire de cette attente la meilleure chose possible, pour notre univers mais aussi pour les autres. Flanagan retrouve la philosophie de Midnight Mass et parvient à faire un film universel sur la vie sous toutes ses formes, mais où la mort n’est jamais loin. Hollywood est encore capable d’émouvoir, de parler frontalement de la fin du monde, de la fin d’un monde, de la beauté possible de l’humain. L’intime devient universel et l’universel devient intime, l’être et le collectif sont liés quand l’humain est mis en avant. Flanagan signe un incontournable de 2025, un film universel qui ne se perd pas dans ses ambitions mais reste à hauteur d’hommes et ainsi touche l’intime.

F1 de Joseph Kosinski

Suite à la pandémie, les cinémas ont eu des difficultés à ramener des spectateurs en salles jusqu’à la sortie de Top Gun : Maverick, précédent film de Joseph Kosinski, un blockbuster plus malin que ce qu’il en avait l’air jouant intelligemment de son statut de suites, de la personnalité de Tom Cruise et offrant un traitement de l’énergie mécanique des scènes de voltiges plus qu’intéressant. Trois ans après, Joseph Kosinski signe un nouveau blockbuster où la mécanique est au centre, Brad Pitt à la place de Tom Cruise et la formule 1 à celle de l’aviation. Par ce nouveau film, Kosinski étale son style, se plaçant en réalisateur de la vélocité, en chercheur de la transmission cinématographique des moteurs, laissant de côté tout questionnement écologique sur une telle activité mais laissant au moins entendre un questionnement quant à l’abondance de la vacuité de Las Vegas ou d’Abou Dabi. Comme pour Top Gun : Maverick, Kosinski réussit à atteindre lors de la dernière course, par la dualité entre Brad Pitt et la piste, une sensation pure, un montage des attractions accrochant la rétine et rappelant les capacités de spectacle et d’intensité de Hollywood. Mais, F1 a beau conserver cette qualité du film précédent de Kosinski, il en perd le rapport métadiscursif de l’acteur principal au protagoniste, filmant ici Pitt avec une admiration telle que la moindre remise en question du personnage paraît artificielle, le charme de la photographie disparaît pour le gris habituel des blockbusters tout comme la bromance du film, ici absente, l’amitié n’étant qu’une toile de fond jamais véritablement étayée. Gardant certaines qualités de Top Gun : Maverick, en perdant d’autres, F1 convainc par ses scènes de courses, moins par son scénario.

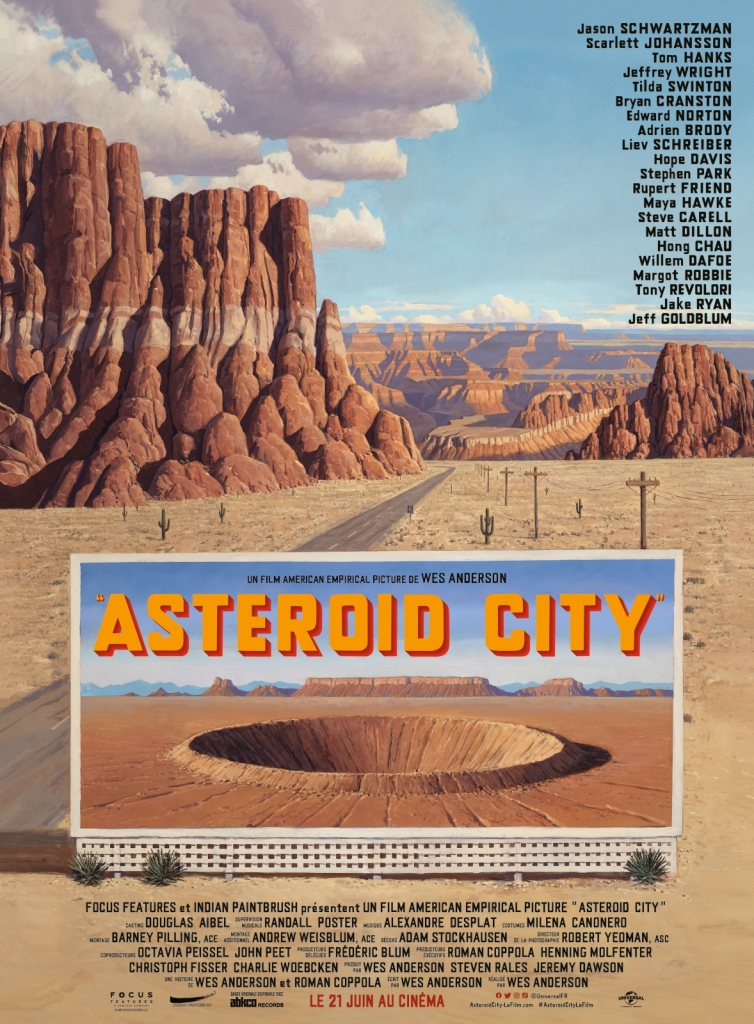

Analyse de Asteroid City de Wes Anderson

Lors du festival de Cannes 2025, Wes Anderson fait son retour sur la croisette avec son nouveau film, The Phoenician Scheme . Deux ans plus tôt, en 2023, Wes Anderson était déjà présent à Cannes pour y présenter Asteroid City, son film ayant le plus divisé, film dont j’ai consacré une critique ici. Sans revenir sur les différentes qualités que je trouve dans ce long-métrage, je me suis rendu compte avec le temps de sa faculté à rester dans mes pensées comme le film le plus profond de Wes Anderson, un avis qui diffère donc d’une grande partie des admirateurs du réalisateur voyant dans Asteroid City un film abandonnant la substance pour le style. Cet article revient donc sur Asteroid City non à travers une critique du long-métrage mais plutôt via une analyse de ce que raconte véritablement Asteroid City, film dans lequel Wes Anderson n’a jamais été aussi vulnérable et introspectif à l’égard de sa propre carrière.

Tourné en Espagne mais se déroulant aux États-Unis, Asteroid City, comme la plupart des films de Wes Anderson post Rushmore, est composé d’un casting 5 étoiles constitué notamment de Jason Schwartzman (Scott Pilgrim VS The world, E. Wright), Scarlett Johansson (Lost in Translation, S. Coppola), Adrien Brody (The Brutalist, B. Corbet), Tom Hanks (Forrest Gump, R. Zemeckis), Edward Norton (Fight Club, D. Fincher), Bryan Cranston (Breaking Bad, V. Gilligan), Jeffrey Wright (The Batman, M. Reeves), Tilda Swinton (Snowpiercer, B. Joong-Ho), Willem Dafoe (The Florida Project, S. Baker) ou encore Hong Chau (Showing Up, K. Reichardt). Quel est le but de l’art ? De la vie elle-même ? Comment faire face à la mort et affronter les étapes du deuil ? Comment évoluer en tant qu’individus dans une société états-unienne marquée par une xénophobie envers l’étranger et un regard patriarcal sur les femmes, regard auquel participe l’art ? Toutes ces questions et d’autres encore se posent dans Asteroid City, dernier film de Wes Anderson marqué par son étonnant rapport aux court-métrages de Chuck Jones et à son amour habituel pour le théâtre.

Regard sur les Etats-Unis

Pourquoi avoir choisi les années 1950, période des Trente Glorieuses, de la chasse aux sorcières, de la famille nucléaire et de la présidence de Dwight Eisenhower pour faire se dérouler son triple récit sur l’art et l’infini ? Pourquoi ce choix d’une période vue aujourd’hui comme puritaine, conformiste, marqué par le rationalisme occidental et le consumériste pour y instaurer le style en apparence très nostalgique de Wes Anderson ? Sous les couleurs pastels du réalisateur et de son directeur de la photographie, ce choix d’époque semble en réalité plus évident. La nostalgie visuelle de Wes Anderson, par son jeu de fausse symétrie, d’image trop saturée et par l’opposition radicale entre la tristesse de ses personnages et la luminosité du monde dans lequel ils évoluent, révélant une réalité en noir et blanc, joue sur le véritable regard de cette société états-unienne, le faux-semblant de positivité des années 1950 s’efface pour en révéler ses failles (essai atomique, xénophobie, naissance du néo-libéralisme, violence déjà présente) : une société fantasmée qui cache son lot de problèmes, problèmes toujours persistant aujourd’hui. En revenant sur les années 1950, Wes Anderson traite des Etats-Unis des années 2020.

En un plan, la nostalgie de la puissance états-unienne des années 1950, représentée par les essais nucléaires, est remise en question via un regard caméra du personnage de Jake Ryan, s’opposant à une quelconque admiration pouvant se faire face à ce qui se déroule face à lui, l’emploi de la science dans un but meurtrier. La fin du film, le moment où les enfants récupèrent leurs créations vient d’ailleurs montrer là où devrait se trouver les efforts scientifiques, dans une recherche de l’univers, dans une opposition à un ordre absurde mais aussi dans un moyen de communiquer l’amour : là encore le personnage de Jake Ryan, retirant toute idée nationaliste de son invention, la remplaçant par un signe romantique sur la lune, l’amour et le lien aux autres apparaissant comme plus important que le reste, comme seul élément face auquel on a une importance et valant le coup d’être vécu (chose qui sera développé en détail dans la seconde partie).

La critique du militarisme états-unien que l’on peut trouver dans Asteroid City justifie aussi ce choix des années 1950 pour placer le récit : Dwight Eisenhower, militaire de carrière et un des principaux généraux des Etats-Unis atteint le poste suprême du pays pendant huit ans. Si à la fin de son mandat l’ancien président états-unien a mis en garde contre le complexe militaro-industriel, il a toutefois participé à la militarisation du pays et à l’importance du rôle des militaires. La scène au début de l’acte II, dans laquelle le militaire campé par Jeffrey Wright lit des notes sur quoi faire en cas de présence extra-terrestre à son assistant joué par Tony Revolori, le panoramique sur Revolori suivant la lecture de chaque note par Wright crée un contre-champ comique à l’absurdité de la crainte de l’étranger lorsque celui-ci n’apparaît pas hostile. Cette scène est suivie par une autre, filmée en traveling verticale montrant les différents protagonistes faire face à un interrogatoire militaire sur ce qu’ils ont vu : une pression militaire se retrouve notamment dans l’interrogatoire de Ricky Cho, joué par Ethan Josh Lee, personnage américano-coréen et journaliste dans son lycée, qui doit faire face à des questions sans rapport avec l’alien sur la manière dont il critique l’ordre établi de son lycée par ses dénonciations du directeur dans son journal. Si y voir un lien avec la chasse aux sorcières organisée par les Etats-Unis dans les années 1950, chasse aux sorcières ayant été notamment impactante sur les personnes d’origine coréenne (la guerre de Corée ayant eu lieu de 1950 à 1953) est surement suranalyser le film, cette piste de réflexion peut être vu malgré tout. Ce qui est en revanche une certitude concernant ce passage, est la manière dont on peut lire dans Asteroid City une opposition entre militarisme états-unien et travail journalistique, ou la peur de l’un du pouvoir de vérité de l’autre. Le rôle du journaliste comme révélant la vérité (le personnage de Ricky Cho va d’ailleurs révéler la présence de l’alien au monde) est d’ailleurs primordial au film. Outre Ricky, le protagoniste du film, joué par Jason Schwartzman est lui-même un reporter, un photographe de guerre. Le rôle de de l’image et du cadrage, prépondérant aux thématiques du film, trouve ici un autre sens dans le rôle d’un photographe de guerre. Augie Steenbeck dit qu’il ne fait que prendre des photos, capturer les choses, mais ces photos trouvent une plus grande importance lorsqu’elles sont utilisées pour témoigner de la réalité (présence de l’alien, rôle d’une actrice, témoignage des horreurs de la guerre). L’autre personnage de Schwartzman, l’acteur qui joue Augie Steenbeck dans la pièce Asteroid City est lui aussi lié au MacCarthysme et à la chasse aux sorcières des années 1950 : son personnage révèle la présence de personnes homosexuelles dans les années 1950, existence cachée en raison de la répression du MacCarthysme s’en prenant aussi à la communauté LGBT.

Les thèmes de xénophobie et du capitalisme se retrouvent à travers le personnage de Montana, cow-boy interprété par Rupert Friend. D’un côté, son personnage semble être une opposition à la crainte de certains concernant l’alien, celui-ci étant prêt à l’accueillir comme il se doit s’il n’est pas une menace, il a lui réserver un accueil digne de ce nom comme il le dit. Accompagnant la chanson du personnage de Dwight, une lueur d’espoir se dresse sur la capacité humaine à accueillir les autres. Sur le capitalisme, la réaction de ce cow-boy dont l’accoutrement marque à lui seul l’appartenance à une tradition du cow-boy du cinéma hollywoodien vient opposer deux visions des Etats-Unis. D’un côté le personnage de Steve Carell représente le néo-libéralisme, tout étant à vendre y compris ce que l’autre côté voit comme un ouest sauvage appartenant à tous. L’absurdité de ce néo-libéralisme se retrouve, là encore avec Steve Carell, jouant un gérant d’hôtel, dans la présence de distributeurs automatiques pour absolument tout (y compris pour des terres et des cocktails), le consumérisme ayant remplacé tout le reste.

Ce regard sur les Etats-Unis que l’on peut trouver dans Asteroid City accompagne une réflexion plus globale sur l’art et la vie en général.

What’s the meaning : Regard sur l’art et la vie

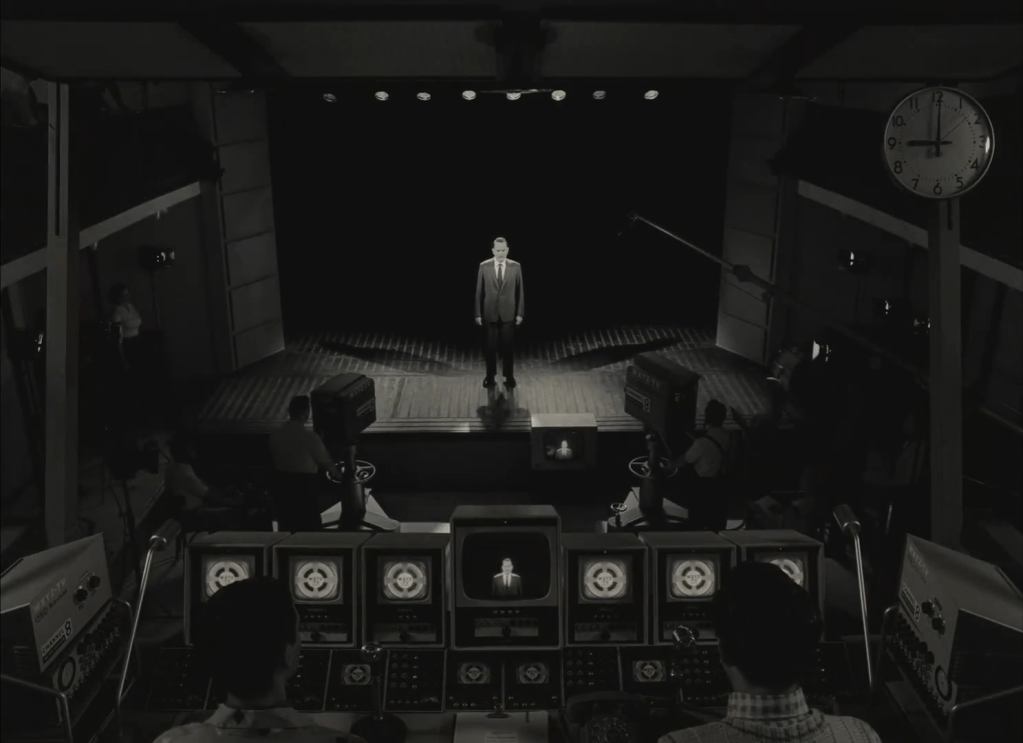

Asteroid City est l’histoire d’une pièce de théâtre et de sa création, filmée en noir et blanc, racontée dans une émission de radio présentée par Bryan Cranston. Le film s’amuse à faire des aller-retours entre les trois narrations, reconnaissant continuellement son statut de fiction, à la manière d’un court-métrage des Looney Tunes, Duck Amuck de Chuck Jones en tête. Dans ce court-métrage, Daffy Duck joue le rôle d’un acteur cherchant à jouer son film mais s’en trouvant empêché par le dessinateur du film. Si le lien entre Asteroid City et les Looney Tunes de Chuck Jones sera développé ultérieurement, il est intéressant de constater le rapport entre Duck Amuck et Asteroid City les deux films questionnant l’art par le biais d’un micmac narratif. Par ce micmac, Asteroid City est une manière d’expression sur l’art, il est aussi une façon de traiter de la vie elle-même.

Asteroid City does not exists. It is an imaginary drama created expressly for this broadcast. The characters are fictional, the text hypothetical, the events an apocryphal fabrication, but together, they present an authentic account of the inner workings of a modern theatrical production.

Sur ces mots s’ouvre Asteroid City. Ces trois phrases dites par Bryan Cranston présentent immédiatement les enjeux du film : montrer comment fonctionne l’art lui-même et questionner, par un rapport métadiscursif, la création artistique. Pourquoi est-on investi émotionnellement par un film quand dès l’entrée dans la salle de cinéma, nous savons que tout ce qui va nous être montré est faux ? Pourquoi croire en l’existence de personnages quand on sait que ceux-ci sont inexistants, ne sont que des acteurs jouant un rôle ? Pourquoi croit-on en l’art ? Cette question qui questionne le lien entre l’espèce humaine et l’art, sa spécificité, trouve avec Asteroid City une réponse simple et efficace, une réponse rappelant que l’art, sans être l’ennemi de la science, et le principal allié des émotions : face à l’art toute rationalité s’évapore, tout n’est plus que pur sentiment et émotions, la rationalité vient après lorsque l’on décide de réfléchir sur ce que l’on a ressenti. Là où l’art trouve son importance, c’est dans sa capacité à trouver un moyen de sortir de la rationalité de Descartes pour aller aux plus proches des sentiments intimes et de la perception des individus. Face à un film, on accepte de laisser de côté la rationalité afin d’accepter la vérité d’un monde fictif. C’est ce que les théories du cinéma appellent l’effet de présence, à savoir la croyance du spectateur d’être face à un monde dans lequel voyager et auquel prêter attention, comme s’il était réel, tout en sachant toujours qu’il s’agit d’images fictives. Pendant la durée du film, les spectateurs acceptent le pacte de suspension d’incrédulité, acceptent de croire en une vérité qui n’est pas celle de la réalité, mais celle prononcée par un scénariste, un réalisateur ainsi que des acteurs. Le cinéma nous évoque la possibilité de ressentir des sentiments qui ne sont pas forcément les nôtres. Dans le film, le personnage joué par Tilda Swinton dit la réplique suivante :

I never had children. Sometimes I wonder if I wish I should’ve.

Cette simple réplique, révèle à elle seule cette idée des possibilités du cinéma, se faire demander ce que l’on pourrait ressentir face à d’autres situations. Le personnage de Tilda Swinton ne se demande pas si elle veut des enfants, elle se demande si elle voudrait se demander si elle devrait en avoir. Là est la capacité de l’art : l’art nous fait nous demander si l’on souhaiterait réagir de telle ou telle manière. Face à l’art, ce n’est donc pas la certitude qui nous frappe mais plutôt l’incertitude, le questionnement constant et la possibilité de ressentir une émotion.

Lorsque l’on regarde un personnage prendre vie à l’écran, on regarde en réalité son acteur lui donner vie en permanence. La suspension d’incrédulité nous permet de l’accepter. Or, les acteurs et les personnages qu’ils jouent deviennent liés par le cinéma. De nombreux moments du film viennent briser le quatrième mur (Bryan Cranston apparaît dans la ville fictive, Schwartzman et Johanson lisent un scénario de film faisant écho aux situations personnelles de leurs personnages). Cet aspect métadiscursif du film accentue l’idée que regarder un personnage revient à regarder l’acteur lui-même, que la fiction fabrique la personnalité publique d’un acteur et qu’un personnage peut aider un acteur à se trouver lui-même.

Un acteur devient son personnage le temps de la prise et donne de lui-même pour créer ce personnage. Dans Asteroid City, ce que vit le personnage de Jason Schwartzman dans la pièce fait écho à ce qu’il vit dans l’émission. Là où dans la pièce il a perdu son épouse, la fin du film nous révèle que son amant, l’auteur de la pièce, est décédé pendant les représentations. L’acteur prend de son expérience personnelle afin d’enrichir son personnage. Au sujet du rapport entre acteurs et personnages, Wes Anderson dit la chose suivante :

“In real life, I feel like the actor often puts much of himself or herself into the role. What I intended is that the people telling the story are a part of the story, and they’re taking everything from their lives that they do and don’t understand and trying to make something out of it and find answers — or at least explore the right questions. » (“Je sens que les acteurs mettent souvent trop d’eux mêmes dans un rôle. Ce que je souhaite est que les personnes racontant l’histoire fassent partie de cette histoire, qu’ils prennent tout ce qu’ils font de leur vie qu’ils ne comprennent pas et essaient d’en faire quelque chose, de trouver des réponses ou au moins d’explorer les bonnes questions”.)

L’acteur est essentiel dans la manière dont est racontée une histoire. Il est incontestable qu’un mauvais acteur ou un acteur mal dirigé ne pourra pas sublimer un beau texte tandis qu’un excellent acteur ou un acteur bien dirigé pourra faire ce qu’il peut pour transformer un mauvais texte en texte correct, du moins sur le moment. Asteroid City nous rappelle l’importance du rôle des acteurs dans le bon déroulé d’un film, l’importance d’un acteur bien choisi afin de garder le spectateur et la nécessité de créer d’un acteur d’essayer de comprendre son personnage pour pouvoir potentiellement se comprendre soi-même.

Le rapport de Asteroid City au cinéma ne s’arrête pas là. Le choix du noir et blanc pour représenter la réalité fictionnelle s’inscrit par exemple dans la tradition du cinéma classique de montrer en noir et blanc ce qui s’apparente au réel, et de montrer au contraire en couleurs les oeuvres plus fantastiques et épiques. Le personnage de Scarlett Johansson, une actrice du nom de Midge Campbell, mélange entre Marilyn Monroe et Kim Novak, représente quant à lui le rôle d’une actrice mais aussi comment le cinéma participe au regard patriarcal porté sur les femmes. Son personnage fait face à la violence du milieu (engueulade violente avec le metteur en scène dans l’émission, privé du choix de faire ce qu’elle souhaite de son corps et de son image dans la pièce). Son image est devenue publique et elle doit accepter les conséquences mais parvient, lors d’une scène, à reprendre possession de ce qui lui appartient, sa propre nudité.

Asteroid City semble aussi, par l’association du film au théâtre, s’accompagner de craintes sur l’avenir du cinéma, craignant que son âge d’or soit passé et, qu’à la manière du théâtre, le cinéma perde son accessibilité et sa capacité à parler à tous. Ceci se voit aussi dans la manière qu’à le film à nous rappeler que, malgré toutes les analyses qui peuvent se faire, tout n’est en soit que du divertissement.

Sortie en 2023 et donc suite à la pandémie du Covid 19, l’impact du virus se ressent fortement sur le film. D’une certaine manière, l’alien peut être vu comme une métaphore du covid, s’abattant sur la vie des personnages et les menant à un confinement au début de l’acte II. De la même manière que la pandémie de notre réalité a permis à de nombreuses personnes de prendre conscience des choses, le confinement du film permet aux personnages de réaliser ce qui est important mais permet aussi de questionner la solitude des artistes durant la pandémie. Que ce soit à travers l’auteur ou encore Augie et Midge, les artistes se retrouvent isolés, déconnectés de la réalité (l’opposition entre Midge et la mère d’une des prodiges met notamment en avant cette discordance entre l’actrice et le public) : les artistes ont besoin du rapport aux autres afin de pouvoir questionner leur art et se questionner eux-mêmes, la fin du film, dans ce qui est surement sa scène la plus surréaliste, voit d’ailleurs l’auteur joué par Edward Norton se confronter aux acteurs afin de pouvoir avancer l’écriture de son texte.

De ce rapport à l’art et aux artistes, Asteroid City dresse un portrait de la vie elle-même, ou plutôt de son absurdité et de la nécessité d’accepter que l’ordre ne fait pas partie de la vie.

Le lien entre le long-métrage de Wes Anderson et les courts-métrages de Chuck Jones se ressent dans le rapport d’Asteroid City à l’absurdité de la vie. Tout d’abord, comme dit précédemment, Asteroid City rentre et sort de son récit à intervalles réguliers à la manière de Duck Amuck ou The Scarlet Pumpernickel. Mais les principaux rapports du film d’Anderson à des cartoons de Jones sont ceux avec les différents films autour du duo Bip-Bip et Vil Coyote, personnages créés par Jones dans Fast and Furry-Ous en 1949. Le décor, un énorme désert se situant soit en Arizona, en Californie ou au Névada, rappelle là encore les aventures du duo d’animaux, tout comme la présence dans la ville d’un passage routier en hauteur dont la construction est abandonnée, ressemblant étrangement au décor d’un gag de Bip-Bip et Coyote. On pourrait aussi citer la présence dans le film, dans l’acte I et à la fin de l’acte III d’une course poursuite entre deux voitures et un scooter, les nombreuses allusions à la présence de coyotes dans le coin ainsi que la présence, presque en personnage tertiaire d’un grand géocoucou avec qui jouent en arrière-plan les filles d’Augie. Toutes ces références à l’univers de Jones, plus ou moins volontaires, participent à la représentation de l’absurdité des choses du film, qu’il s’agisse en art ou dans la vie elle-même. Le confinement vécu par les personnages révèle lui aussi l’absurdité des choses, à la manière de La peste d’Albert Camus.

En se demandant quelle est la cause, la raison, le sens, des choses et de la vie, Asteroid City met en avant l’absurdité de la condition humaine. L’absurde selon Camus se trouve dans la recherche d’un sens à la vie, d’un sens au monde, alors que celui-ci n’a pas de sens. La présence d’un alien surréaliste ou encore un confinement qui voit se répéter le même train de vie en boucle participent à cette prise de conscience de la condition humaine et de l’absurde des choses, de l’absence de sens de la vie, absurdité mise en exergue par la réalisation de Wes Anderson, passant par des plans à la fausse symétrie, une direction d’acteurs particulière, des couleurs extravagantes, un aspect faux assumé, des décors carton-pâtes voulus, et, en l’occurrence, des références à Chuck Jones. Face à l’absence de sens aux éléments du film, l’explication de la présence de l’alien étant même abandonnée par les scientifiques, c’est une mise en avant de l’incertitude et du chaos des choses qui est mis en avant par le film, la scène suivant le retour de l’alien en est d’ailleurs le meilleur exemple, les personnages passant à la phase de la révolte décrite par Camus, s’en prenant aux autorités pour refuser un nouveau confinement créant un chaos dans le cratère que le travail sur les ombres met en avant, tandis que le personnage joué par Jason Schwartzman fait face à une incertitude que révèle le plan sur son visage, le montrant statique au milieu d’un mouvement de foule.

Abandon de la rationalité et enfants surdoués

Cette mise en avant de l’incertitude face à la vie, de l’acceptation de faire face à ce que la vie nous réserve, acceptation passant notamment par le deuil, est au cœur d’Asteroid City. Cette incertitude existentielle, ce questionnement sur notre existence alors que celle-ci ne semble pas avoir de sens, est propre à l’être humain, en particulier depuis les quatre dernières années et tout ce qu’elles ont impliquées (Covid, montée de l’extreme droite dans le monde, réélection de Donald Trump, avènement de l’IA, guerre en Ukraine, génocide à Gaza). Face à tout cela, ainsi que face à tout ce qui nous semble nous dépasser, tout ce qui peut produire sans que l’on ne puisse avoir un contrôle immédiat dessus (la mort, les phénomènes naturels, la présence d’une forme de vie en dehors de notre), la réponse la plus commune est de vouloir créer un ordre, de vouloir garder un statu quo afin de maintenir le contrôle sur les choses. C’est notamment ce que fait tout d’abord le personnage de Maya Hawke, voulant continuer ses leçons sur le système solaire comme si de rien n’était concernant la présence d’un alien ayant remis en cause l’ensemble des concepts d’astronomie. Cette incertitude, cette imprédictibilité des évènements, cette contingence au sens de Sartre (rien n’est prévu par avance, tout peut arriver, le monde se crée sans cesse sans finalité préétablie) est mise en avant par la réalisation de Wes Anderson. Là où son style est souvent caricaturé par une symétrie parfaite, il n’en est en réalité rien dans le cinéma de Wes Anderson : la symétrie chez Anderson n’est jamais véritable, elle est toujours en marge, donnant l’apparence d’une symétrie et d’un contrôle, mais révélant en réalité l’absence de contrôle sur les choses, la symétrie de Wes Anderson accepte le chaos des choses et l’incertitude du monde. Cela se voit dans le film notamment dans les plans sur Scarlett Johansson discutant avec Jason Schwartzman, le visage de l’actrice est bien au centre de l’image, dégageant l’impression d’une symétrie centrale, or, une partie du plan révèle le mur de son logement, l’autre révèle le désert d’Asteroid City. Un autre moment dans le film révélant cette fausse symétrie est lors de la conversation entre Schwartzman et le personnage de Margot Robbie : alors que la scénographie sur deux balcons donne l’impression d’une composition parfaite, la partie de Schwartzman est coupée en deux, une menant sur l’extérieur, l’autre restant à l’intérieur, le mur en carton étant même révélée aux spectateurs.

L’Alien, en plus de représenter le Covid ou bien la mort, représente aussi cette notion d’incertitude, d’aléas prouvant que tout peut arriver à n’importe quel moment, même lorsque l’on s’en attend le moins. Face à l’incertitude, la réponse militaire de vouloir garder la face, faire comme si de rien n’était est opposée par la réponse journalistique de Ricky, mais aussi par le personnage de Maya Hawke. Celui-ci, qui essaie d’abord de garder l’ordre établi, fini par changer sa manière de faire sous l’impulsion d’un de ses élèves et de Montana : un simple cours du système solaire se transforme alors en espace de vivre-ensemble, de danse et de musique mais surtout d’amour, un amour marqué par les mouvements de caméra de Wes Anderson choisissant de s’approcher des personnages qu’il filmait jusque là à distance, énième preuve du rapport affectif du réalisateur aux personnages qu’il filme.

Cette solution de l’amour, de profiter des autres et de la vie comme réponse à l’absence de sens dans l’univers se retrouve aussi chez les personnages adolescents : celui de Jake Ryan, Woodrow, et celui de Grace Edwards, Dinah, deux génies des sciences, utilisant la machine servant à afficher quelque chose sur la lune non de manière patriote comme le voudraient les militaires états-uniens mais plutôt pour éterniser leur amour. La science, comme l’on pourrait rapprocher de la rationalité et représentée par ces deux adolescents, laisse la rationalité de côté pour les émotions. Passer du temps avec les autres, sans donner un sens à la vie, apparaît comme une solution à cette absence de sens, comme une raison de continuer à vivre malgré l’incertitude. Les relations amoureuses, notamment celle entre les personnages de Schwartzman et Johansson, apparaissent comme une sortie de script, comme une manière de dire que, malgré l’incertitude, continuer à vivre dans celle-ci vaut le coup, l’avenir pouvant encore ramener espoir.

Dans cette manière de voir les choses dans Asteroid City, faisant un pas de côté à la rationalité pour accepter l’émotion et les sentiments, ce que l’art est en mesure de transmettre (le pas de côté du personnage de Maya Hawke se faisant notamment grâce à la musique), on peut presque voir un parallèle avec la réplique de Stella dans Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock :

“ Intelligence. Nothing has caused the human race so much trouble as intelligence” (“Rien n’a causé autant de problème à la race humaine que l’intelligence”).

Tout ne doit pas être rationalisé, tout n’a pas de sens et il faut l’accepter, l’intelligence, la rationalité pouvant être notamment liée à une xénophobie (réaction de l’armée face à l’alien notamment).

Cette rationalité empêche aussi de prendre en compte les différentes sensibilités au monde. Wes Anderson présente dans ces films des personnages à la sensibilité différente, au connection émotionnelle différente, qu’il s’agisse des Tenenbaum de La famille Tenenbaum, des scoots de Moonrise Kingdom ou encore de l’équipage de La vie Aquatique. Dans Asteroid City, cette connection émotionnelle différente se ressent dans l’ensemble des personnages : Augie n’arrive pas à exprimer les choses à sa famille, ni à se comprendre lui-même sans s’analyser, ni à recevoir les informations comme elles devraient lui parvenir. Ce pas de côté à la rationalité et à la nécessité de trouver un sens à la vie permet de mettre en avant les différentes manières de voir le monde, de se sentir exister (l’un des adolescents a par exemple besoin de prendre des paris en permanence pour avoir l’impression d’être vu). Augie comprend que son personnage a évolué mais ne comprend pas ce qu’il a compris lui permettant d’évoluer. Ce n’est qu’après avoir échangé avec d’autres personnages, le metteur en scène et l’actrice devant jouer à l’origine son épouse, qu’il semble enfin avoir perçu qui il était. Une manière pour le film de représenter la citation de Deleuze, “autrui comme structure c’est l’expression d’un monde possible”, autrui nous permettant de nous trouver, de nous comprendre nous-même.

La vie est illogique et n’a pas de sens, rien n’est véritablement rationnelle ou ordonnée, ce qu’exprime la réalisation de Wes Anderson parce que l’art est en mesure d’exprimer l’illogique, d’exprimer l’absurdité de la condition humaine et l’imperfection des choses en mettant en avant l’émotion, l’art exprime l’illogique ce qu’une intelligence artificielle ne pourra jamais faire même en reproduisant l’ensemble des mimiques du style de Wes Anderson.

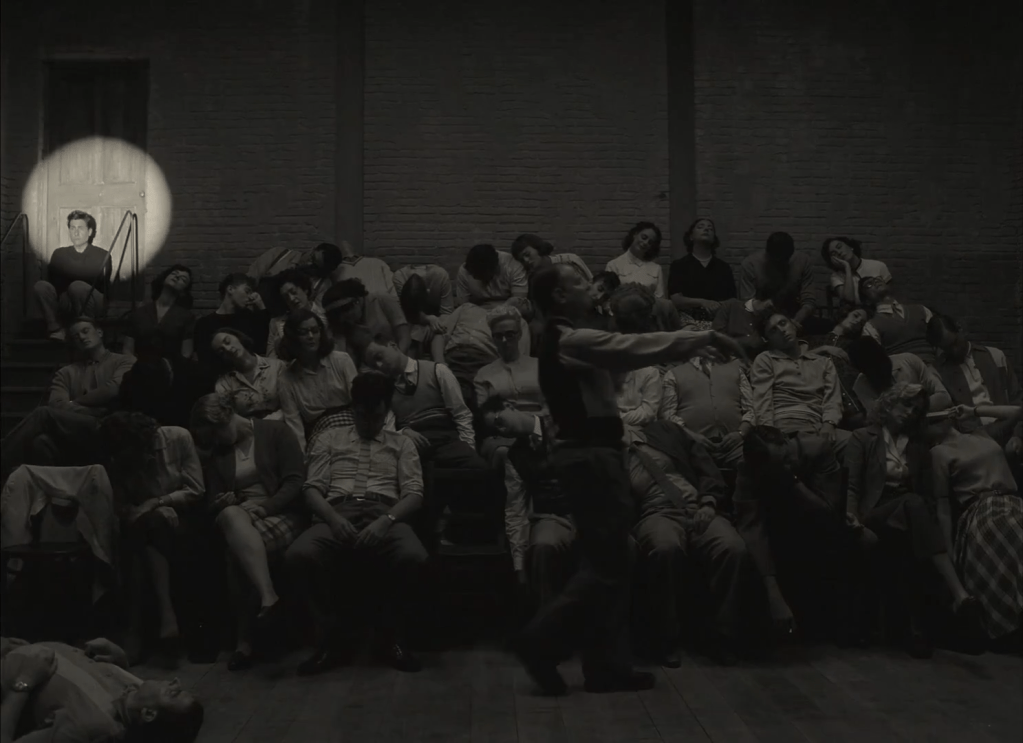

You can’t wake up if you don’t fall asleep : le deuil et le rôle de l’art

Le rapport aux autres permet de comprendre qui l’on est, de percevoir de nous ce qui nous était passé inaperçu. Or, pour se trouver, il faut faire face à ce que la vie nous réserve, faire face à l’inattendu et à l’incertitude et pour cela il faut accepter de sombrer dedans, accepter nos émotions les plus fortes.

You can’t wake up if you don’t fall asleep (Tu ne peux pas te réveiller si tu ne t’endors pas)

Cette phrase, nom de la chanson du générique du film, est répétée en boucle par des comédiens à moitié endormis, cette phrase présentée dans une scène au style particulièrement marquant, la réalisation de Wes Anderson l’accentuant par des Dutch angle mélangé à des crash zooms et à une irruption de la couleur dans le noir et blanc de la scène. Filmée presque comme un rêve, cette séquence, suivant la rencontre entre Margot Robbie et Jason Schwartzman qui explicite le message du deuil du long-métrage et de la vie qui doit continuer, révèle toute la thématique autour de la mort du long-métrage. Sans rêver, sans se perdre dans la tristesse, sans avoir l’impression de ne pas être à sa place, on ne peut parvenir à évoluer, on ne peut avancer dans la vie. Midge Campbell dit à Augie plutôt dans le film une interjection faisant parfaitement écho à cette phrase lorsqu’elle lui demande de se servir de son chagrin pour s’approprier le personnage :

“Use your grief” (« utilise ta peine »)

Comment avancer dans la vie si l’on n’arrive pas dans un premier temps à accepter ce que l’on ressent, sa colère ou sa peine ? Accepter de ressentir les choses est la première étape vers le bonheur. Une fois que Augie a vécu cette aventure, il arrive à reprendre sa vie en main, abandonne l’idée de laisser tomber ses enfants, parce qu’il est parvenu à prendre conscience de ses émotions, il à accepter son deuil et est parvenu à avancer dans la vie. Le film se termine, la vie continue, pour les personnages et les spectateurs, les uns sont parvenus à trouver un moyen d’avancer par l’acceptation de leur tristesse, les autres ont peut-être réussi à trouver dans le film une certaine catharsis.

Dans presque toute sa filmographie Wes Anderson a réfléchi au thème du deuil, qu’il s’agisse du père des protagonistes de The Darjeeling Limited, du mentor du garçon du lobby dans The Grand Budapest Hotel ou encore de l’épouse de Ben Stiller dans La famille Tenenbaum. Dans Asteroid City, ce thème est encore au centre : outre l’acceptation du deuil, c’est par les autres que les personnages arrivent à le faire, en discutant avec d’autres personnages leur faisant comprendre que la vie continue malgré tout et que l’incertitude leur réserve peut-être un avenir meilleur. Jason Schwartzman dans la pièce de théâtre a perdu son épouse, dans l’émission de radio il a perdu son amant. Dans les deux c’est par le regard des autres qu’il arrive à avancer dans la vie, sa relation avec Midge Campbell dans la pièce, sa discussion avec le personnage de Margot Robbie dans l’émission.

La présence finale de l’alien dans la scène de “You can’t wake up if you don’t fall asleep” portant l’astéroïde dans sa main semble signifier que le deuil sera toujours une étape de la vie et que sans lui on ne peut ressurgir, que sans la tristesse de la perte, il est impossible de pouvoir avancer plus loin dans la vie.

Etude de scène : la deuxième apparition de l’alien

Asteroid City, comme tout film de Wes Anderson, est marqué par un travail sur la couleur et la lumière important, jouant sur notre rapport aux personnages et à la narration, guidant notre regard là où il faut et nous conduisant aux émotions internes des personnages. Une scène du film se révèle par un travail sur la couleur et la lumière particulièrement intéressant dans ce qu’il révèle sur le film et sur la manière avec laquelle Wes Anderson et son directeur de la photographie Robert D. Yeoman jouent sur ce qui nous est permis de voir, il s’agît de la seconde apparition de l’alien dans le film. Déjà analysée rapidement lors de la seconde partie de cet article, voici une analyse plus poussée sur la scène, une analyse prenant principalement en compte le choix des couleurs et des lumières de la séquence. Afin de rendre plus compréhensible la lecture de l’analyse, chaque paragraphe se réfère aux images l’accompagnant.

La lumière et la couleur ont un rôle d’ambiance. L’éclairage est celui d’un coucher de soleil que la colorimétrie vient sublimer. Cet emploi de la couleur crée un aspect de tranquillité au plan, en faisant quelque chose de calme, presque réconfortant. On pourrait lier cet emploi de couleurs avec l’idée de découverte de soi par le calme qu’elle installe. Lien d’une certaine cohérence en raison des thèmes du long-métrage, notamment celui de la découverte personnelle via le rapport aux autres.

Alors que la scène semble être en plein désert, un panneau sur lequel est écrit “Emergency Assembly” est mis en avant par l’éclairage. Il s’agit de la seule partie du plan éclairée. Cet éclairage semble ne pas appartenir à la diégèse, aucune autre lumière ne provenant de cette direction. C’est un choix de réalisation assumée que d’éclairer cette partie, une volonté de guider l’attention du spectateur. Quatre éclairages survolent aussi le plan se démarquant du reste de l’ambiance, apportant une sorte d’artificialité au plan mais aussi un aspect militaire. Ces éclairages renvoient à un aspect militaire car participant à l’enfermement des personnages dans un confinement mais aussi à un aspect artificiel car renvoyant à des éclairages de cinéma. De plus, dans les plans suivants se déroulant dans le cratère d’où semblent sortir les éclairages, ceux-ci sont absents, comme s’ils n’existaient pas. Là encore, Wes Anderson utilise la couleur et l’éclairage pour guider l’attention du spectateur, non pas cette fois-ci sur l’événement, mais sur le lieu de la scène, à savoir l’intérieur du cratère.

Suite à l’arrivée de l’alien, le vert prend le contrôle des images et englobe les personnages. Anderson et Yeoman créent par ce contraste entre vert et noir, sur un plan visuel, une alliance de couleur attirant la rétine du spectateur, jouant avec les contrastes (le noir est plus éclairé que le vert). Sur le plan narratif, ce contraste travaille le thème du deuil, omniprésent dans le film et hantant chaque personnage. Comme dit précédemment, l’alien serait dans le film une métaphore de la mort, le vert serait donc une traduction visuelle de la mort prenant les personnages. L’alien étant responsable de l’arrivée du vert dans les plans, et la mort emmenant avec elle le deuil, on pourrait voir dans cette omniprésence du vert une manière visuelle d’accentuer le deuil des personnages, une manière de montrer qu’ils sont tous liés, car tous éclairés par ce vert, par ce thème du deuil.

Là où d’ordinaire le vert représente la vie, il serait donc ici une manière pour le réalisateur et le chef opérateur de montrer visuellement le deuil qui obsède les personnages. Le vert vient bousculer le plan comme le deuil vient bousculer l’individu. Là encore, le thème de l’incertitude refait surface : la vie se compose d’incertitudes, notamment celle de quand la mort va frapper.

Suite à cette apparition, le temps reprend. Le passage du vert peut donc aussi être un signe visuel permettant de mettre cette séquence hors du temps, offrant un aspect onirique à la scène tout en assumant l’aspect surréaliste. Le vert permet de mettre en valeur le côté très maquette du vaisseau et l’aspect presque stop motion de l’alien, et donc l’artificiel assumé du long-métrage participant à son questionnement sur l’absurdité de la condition humaine. La couleur sert donc à la fois la narration, l’identité visuelle du film et met en valeur les différents choix artistiques.

Ensuite, la palette de couleurs classique du film revient : des tons pastels et un faible contraste. Le choix de cette palette de couleurs pastel donne au film une esthétique rétro, pouvant créer un sentiment de nostalgie et de mélancolie. Là encore, ce choix est donc cohérent avec l’esprit des personnages. Chaque personnage vit soit des sentiments de deuil, soit une incompréhension face à la situation, vivant d’une certaine manière l’absurdité de celle-ci et du confinement qu’ils ont subi. Tous ressentent donc une certaine nostalgie, une certaine mélancolie que l’éclairage et la couleur viennent accentuer.

Dans le plan, la couleur et la lumière viennent hiérarchiser les personnages, mettant en avant le groupe d’enfants dont les tenues colorées ressortent des habits globalement beiges et gris. Yeoman et Anderson guident notre regard vers eux, ceux-ci étant dans le cinéma de Wes Anderson les personnages les plus intelligents en général. La place des enfants est donc primordiale et la couleur les met en avant. La lumière les met d’ailleurs aussi en avant étant donné que les deux faisceaux lumineux derrière les personnages sont pile à leur niveau.

Le chaos règne alors dans le cratère tandis que la lumière alterne entre moment éclairé et moment non éclairé, laissant passer des ombres dans l’arrière-plan. Les ombres, en mouvement, accentuent cette sensation de chaos, créant encore plus de mouvements dans le plan.

Le jeu entre la lumière et l’ombre joue avec cette idée de chaos, représentant par leur alternance le chaos mental des personnages et la volonté de révolte face à la situation. Les personnages ont été reconfinés mais refusent ce choix. L’éclairage joue avec cette situation, accentuant la sensation de chaos se dégageant de la scène. Ce chaos est aussi mental, surtout concernant le personnage principal, joué par Jason Schwartzman, qui reste lui statique. La lumière représenterait donc le chaos mental du personnage, ou plutôt de l’acteur incarnant le personnage dans la pièce, acteur ne comprenant pas la pièce. La lumière dans cette partie de la scène représenterait donc à la fois l’esprit de révolte et le chaos se dégageant de la scène, mais aussi le trouble intérieur du personnage de Jason Schwartzman ne comprenant guère l’intrigue se dessinant autour de lui, ne comprenant pas ce que son personnage est censé avoir compris.

Conclusion

Derrière tous les effets de style ayant pu rebuter certains, Asteroid City cache une œuvre plus profonde, surement la plus intime de Wes Anderson, ou du moins celle dans laquelle il est le plus vulnérable, une œuvre avant tout consacrée à l’analyse des personnages et de ce qu’ils représentent, à l’analyse des relations humaines elles-mêmes, de notre rapport à la mort, à l’univers et aux autres. Pourquoi agît-on comme on agît ? Par peur des autres, peur de ne pas être remarqué, peur de ne pas être compris, peur de ne pas se comprendre soi-même. Mais c’est justement par notre lien aux autres que l’on parvient à se comprendre, que l’on peut accepter notre tristesse ou notre colère et ainsi pouvoir avancer dans la vie.

Au pourquoi initiale que pose le film aucune réponse n’est attendue car aucune réponse à la vie n’existe, et l’art l’a compris. L’art exprime cette absence de rationalité et de logique, l’art exprime la condition humaine. Le sens ne vient pas à la création, il est, comme nous le dit Stuart Hall dans Identités et cultures, libre à chacun, il vient une fois que le film est reçu par le spectateur.

Asteroid City montre l’importance d’accepter l’illogique et l’incompréhension de la vie. L’importance de se laisser aller aux sentiments afin de pouvoir vivre, l’importance de percevoir le monde différemment, non comme une institution régie mais comme un chaos constant que la fausse symétrie de Wes Anderson vient représenter sublimement : rien n’est aussi ordonné qu’il n’y paraît et il faut l’accepter.

Le thème principal du film apparaît alors comme l’acceptation des émotions et des sentiments, acceptation d’une peur face à l’absence de sens de l’univers, l’acceptation de la tristesse qu’apporte la mort ou encore l’acceptation que face à un film nous cessons d’être rationnel. Dans Le musée imaginaire de Wes Anderson, Johan Chiaramonte et Camille Mathieu utilisent la phrase suivante pour parler d’Asteroid City :

“croire que les mondes aplatis de Wes Anderson sont dépourvus de la sensibilité, de la complexité du monde, c’est croire que l’artifice est l’ennemi de l’émotion, alors qu’il en est parfois le plus grand révélateur”.

Sous les effets de style de Wes Anderson, Asteroid City cache son film le plus émouvant, à condition d’être le public susceptible de l’accepter certes, mais si vous faites partie de ce public, ce film vous apparaîtra comme une pure merveille.

Sources :

- CNC

- Le musée imaginaire de Wes Anderson, Johan Chiaramonte et Camille Mathieu, 2023

- https://teachingamericanhistory.org/blog/eisenhower-and-the-origins-of-the-military-industrial-complex/

- https://ew.com/movies/wes-anderson-interview-asteroid-city-cast-inspirations/

- Albert Camus : bio, articles, citations | Philosophie magazine

- DIACRITIKLe grand entretien : Véronique Bergen, comprendre Sartre

- Labo Philo: Michel Tournier et le monde sans Autrui – Gilles Deleuze (2)

- Identités et cultures, Stuart Hall, 2007

Répondre à Nataniel Annuler la réponse.