N’ayant eu le temps de rédiger un article revenant sur les différents films d’avril et de mai, j’ai pris la décision d’uniquement traiter de manière détaillée du meilleur film sorti en avril, en mai et en juin, du moins parmi ceux que j’ai pu voir.

En avril sont aussi sortis Vortex de Gaspar Noé et Les animaux Fantastiques 3 de David Yates, que je n’ai tous deux pas vu par manque d’envie, mais aussi Le secret de la cité perdue d’aaron et Adam Nee, une comédie avec Sandra Bullock et Chaning Tatum se révélant fort sympathique ainsi que Un talent en or massif dans lequel Nicolas Cage joue littéralement Nicolas Cage, film méta agréable mais dont l’intérêt premier diminue quand la transformation en film d’action classique s’accentue.

En mai sont aussi sortis, que je n’ai pas vu, Doctor Strange in the multiverse of madness de Sam Raimi, film qui ne parvenait pas à me donner l’envie suffisante de me réconcilier avec le MCU, et The Northman de Robert Eggers qui ne fut malheureusement pas distribué dans mes cinémas. Sont aussi sortis, Coupez de Michel Hazanavicius, un film divisé en deux partis au mieux moyenne et dont les enjeux sont inexistants, le film rappelant lui-même sa médiocrité. Enfin, Tic et Tac, les rangers du risque est sorti sur Disney +, un sous Roger Rabbit approchant du niveau de Space Jam 2 par ses caméos forcés et par son envie d’insulter le reste pour se mettre en avant, prouvant un irrespect total de la part de Disney, mais qui, contrairement à Space Jam 2, fait au moins l’effort de montrer de l’amour envers ses protagonistes.

En juin, sont sortis Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux que je n’ai malheureusement pas vu, tout comme Spiderhead, lui sur sur Netflix mais dont l’envie de le regarder n’était pas présente. Parmi les films que j’ai vu, est sorti Jurassic World : Dominion de Colin Trevorrow, conclusion d’une saga qui se limitait à son premier film, mais surtout conclusion oubliant ses enjeux préférant faire un enième remake de Jurassic Park et volant ses quelques bonnes idées à son prédécesseur, Fallen Kingdom, devenant vite un James Bond jurassique inintéressant et insultant pour la saga. Est aussi sorti Buzz L’éclair des studios Pixar et Disney : un film que je n’attendais pas particulièrement par peur d’un excès de réalisme. Au final, le film se veut bel et bien trop réaliste, ne se servant pas pas assez de son univers de science-fiction et du potentiel à exploiter. L’humour est à double tranchant, les personnages pas particulièrement attachants malgré une excellente VF et le scénario se révèle générique, enclin aux facilités scénaristiques pour coller à la morale hypocrite voulue par Disney, impersonnel et sans prise de risque avec un méchant équivalent à celui de La grande aventure Lego 2. Néanmoins, le film reste un divertissement agréable avec quelques bons moments d’émotion voire d’humour (principalement due à Chantal Ladesou), le personnage du chat se révélant attachant et la photographie tout comme la réalisation se montrent tous deux profondément réussis offrant de sublimes plans collant à la rétine ainsi que des scènes d’action fonctionnant à merveille. En définitif, une sublime coquille vide dans laquelle sont parfois présents quelques fulgurances empêchant de détester le film. Black Phone de Scott Derikson est lui aussi sorti. Même si le film ne parvient jamais à atteindre le niveau de Sinister fautes à de nombreux défauts (tension faisant parfois l’effet d’un soufflet, début très cliché, personnages facilités scénaristiques, un lancement un peu long, l’aspect années 70 peu présent, une histoire peu originale et une morale discutable), le film reste tout de même un divertissement pas désagréable dans lequel la tension fonctionne à chaque instants, servi par une réalisation sachant comment créer une atmosphère angoissante, un hui-clos dont l’horreur ne ressort que lors des jump scares mais tout de même stressant, un personnage principal attachant, des jump scares bien amenés, un casting faisant de son mieux avec un Ethan Hawke parfait, des séquences au téléphone à couper le souffle ainsi qu’un montage donnant pleinement envie de suivre le récit : en définitif, un film d’horreur sympathique mais plus proche d’un thriller.

Le meilleur film d’avril : Les Bad Guys, de P. Perifel

Dreamworks est considéré depuis plusieurs années comme étant le principal concurrent de Disney/Pixar sur le marché de l’animation. Néanmoins, ces-dernières années, les deux studios ont tous deux réalisés des œuvres plutôt décevant et loin de la qualité que l’on peut attendre de tels studios (Les croods, Les trolls pour Dreamworks, Raya et le dernier dragon pour Disney). Pourtant la qualité était toujours présente lorsque les studios laissaient à leurs réalisateurs le soin de faire des films avec le temps et la passion nécessaire et ne les précipitaient pas pour obtenir leur sortie annuelle (Dragons 3 pour Dreamworks, Soul pour Disney/Pixar). Un problème persistait pour autant : la même animation 3D, encore et encore depuis plus de dix ans. Puis vint Spiderman Into the spider verse produit par les réalisateurs de La grande aventure Lego et par Sony. Ce chef d’œuvre d’animation fut l’un des premiers blockbuster d’animation américain à proposer autre chose que cette 3D lassante. Dreamworks, dans ses grandes qualités de copieurs, prirent la décision d’abandonner à leur tour leur animation 3D pour un mélange entre 2D et 3D dans le style d’Into the spider-verse pour ses films de 2022, Le chat Potté 2 qui sort en fin d’année et Les Bad Guys du réalisateur français Pierre Perifel, ayant déjà travaillé sur Les cinq légendes. Le film suit l’histoire du grand méchant loup et de sa bande de braqueurs qui se retrouvent arrêtés par la police et, afin de se libérer, fait la promesse qu’ils deviendront gentils. Comment ce changement d’animation pour Dreamworks est-il un pari réussi ?

Les bad Guys commence par une scène d’introduction digne d’une bande-annonce et ne fonctionnant jamais en tant que réelle scène d’introduction. Cette scène d’introduction est marquée par un brisage du quatrième mur bien filmé mais comme tout brisage de ce mur depuis Deadpool, l’intérêt n’est que très faible et donne un air faussement cool plus ennuyeux que passionnant. Néanmoins, rares sont les brisages du quatrième mur possédant une telle qualité de réalisation. Ce brisage contribue à ce qui est l’un des rares défauts du film, un côté sur explicatif redondant même pour un film pour enfant. Mais étant un film pour enfant, cet aspect ne gênera que le spectateur adulte et n’est donc pas un vrai défaut pour ce que le film est : un film pour enfants, et pour être un film pour enfants, le film en est un excellent, ne prenant pas son public pour des idiots malgré le brisage du quatrième mur, les respectant et changeant dans la norme américaine habituelle. Autre défaut du film avant de passer à ses nombreuses qualités, en lien cette fois avec le générique final, tous les acteurs n’y sont pas crédités mais uniquement les célébrités telles Pierre Niney, ce qui est bien dommage pour les excellents acteurs de doublage jouant dans le film. La fin du film quant à elle une vraie surprise, dénotant complétement avec une introduction des personnages rendant l’entièreté du film prévisible, le final lui ne l’est pas. Là où l’on pouvait s’attendre à une morale banale telle « sois gentil et non méchant », Les Bad Guys va plus loin et reconnait que ceci n’est pas aussi simple qu’il n’y parait et qu’il faut tout de même assumer les conséquences de ses actes. Une morale changeant elle aussi des standards des films pour enfant, bien plus profonde et intéressante que celle des standards et offrant une fin fort plaisante et agréable. Le film fait vivre à la manière des Looney Tunes, humains et animaux anthropomorphisé dans le même monde, mettant ainsi en avant les personnages principaux mais aussi leurs différences avec le reste du monde, différence responsable de leur classification en tant que méchants. Les personnages humains sont d’ailleurs l’un des principal élément comiques du film par leur aspect simplet changeant d’avis dès l’instant où les médias leur donnent une nouvelle information, image d’une réflexion dans l’immédiat et non sur la durée si l’on souhaite analyser le film en profondeur, simple aspect comique servant à mettre en avant les protagonistes si l’on se limite à la lecture simple que peut faire un enfant.

Pour rester sur les personnages avant de passer à l’animation du film, tous ont leur utilité. On peut craindre au début du film des personnages trop nombreux et inutiles mais ce n’est jamais le cas : ils ont tous leur moment de gloire et sont tous aussi attachants les uns des autres, même si les deux principaux, Diane et le grand méchant Loup, se démarquent du lot. La non révélation de l’identité secrète de Diane à la fin est aussi un moment très intéressant du film ne tombant pas dans une morale hypocrite que le cinéma sert sans réflexion derrière du « le mensonge c’est mal » mais permet une profondeur à cette morale en disant à la place « le mensonge c’est mal mais parfois nécessaire pour protéger les gens ». Le développement des personnages ainsi que celui de leurs relations est faciles mais cela se montre pardonnable en raison du fait qu’il s’agisse d’un film pour enfant. Le personnage de la journaliste est très drôle à chacune de ses apparitions à l’image des titres des journaux qu’elle présente ; par exemple, le « on n’est pas dans un film », ici non forcé et cohérent contrairement à de nombreuses œuvres donnant une réplique similaire. Les blagues sont quant à elles toujours utiles au scénario et, en plus d’être drôles, jouent un vrai rôle dans le film. Il en va de même pour les nombreuses références ; elles ne sont pas forcées, n’en font pas trop et en deviennent agréables pour ceux ayant la référence mais non gênantes pour ceux ne l’ayant pas. Enfin, la dynamique de groupe formée par les cinq membres de l’équipe des bad Guys est entrainante et donne le sourire à voir. De plus, la chanson qu’ils chantent lors de la cérémonie confirme l’esprit de groupe plaisant des bad guys en plus d’être auditivement pas désagréable, tout comme la bande original du film tout aussi plaisante que son montage en particulier lors de la scène de la cérémonie.

Pour finir, le mélange entre 2D et 3D du film fonctionne parfaitement tout comme son animation fluide et changeant de l’ordinaire. Les designs des personnages prennent un peu de temps à apprécier mais une fois que l’œil parvient à s’y faire, ils deviennent plaisants. Les moments cartoonesques ne dérangent pas le scénario mais permettent entre autre d’offrir une identité visuelle unique au long-métrage, identité visuelle aussi permise par une réalisation irréprochable et dynamique composée de plans séquence, de caméra instable et d’écran divisé pour intensifier l’action ainsi qu’une mise en avant des personnages en les entourant par d’autres ainsi qu’en formant un mélange parfait entre Tarantino et Scorsese pour enfants.

En conclusion, Les Bad Guys est une pure surprise et un vrai plaisir d’animation pour enfant. Le scénario est classique et prévisible mais permet tout de même des morales plus réfléchis que la majorité du cinéma hollywoodien actuel, des personnages attachants et entrainants, une mise en scène réussie mais surtout une animation faisant plaisir à voir, loin des standards de Disney et Dreamworks, pas aussi travaillée que celle de Into the spider-verse mais n’ayant pas les mêmes prétentions et ambitions. Les Bad Guys est un film ne laissant rien au hasard, dont l’humour fonctionne toujours et répondant parfaitement à ce qu’il est : un film pour enfant, film pour enfant qualitatif permettant de passer un moment très agréable devant un feel good movie des plus plaisants.

Le meilleur film de mai : Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski

Sorti en 1986 et réalisé par Tony Scott, Top Gun premier du nom est un bon film marquant principalement par ses scènes de haut vol, un Tom Cruise de début de carrière prometteur ainsi que sa composition, bien qu’un poil lassante, mais dont les trente-six le séparant de notre époque lui ont donné un côté extrêmement kitsch. En 2010, soit vingt-quatre ans plus tard, l’idée d’une suite, toujours par Tony Scott mais dont Cruise n’aurait qu’un rôle mineur, coit le jour. Dans ce film, l’accent aurait été porté sur le remplacement des pilotes par des drones mais le projet pris fin en 2012 lorsque Tony Scott mis fin à ses jours. Il faudra attendre 2014 pour que le producteur, Jerry Bruckheimer, donne des nouvelles sur le projet. L’envie d’y jouer de Tom Cruise et Val Kilmer se concrétise en 2015 et c’est en 2017 que Cruise confirme que le film s’intitulera top Gun : Maverick et sera mis en scène par Joseph Kosinski (Tron legacy). Viennent ensuite se rajouter au casting Jennifer Connely, Miles Teller, Glenn Powell, Monica Barbaro et Jon Hamm. Suite que personne ne semblait réellement attendre, Top Gun : Maverick semble être sur le point de devenir le plus gros succès au box-office de 2022 : en quoi ce succès est mérité ?

Top Gun : Maverick commence directement par une scène presque copiée de son prédécesseur avant d’introduire le personnage de Maverick, toujours joué par Tom Cruise, dans une scène silencieuse, merveilleusement bien filmée, présentant le personnage et ce qu’il est devenu à la perfection . Une scène d’exposition sublime à voir mais pouvant donner la sensation que le film se concentrera sur le personnage de Cruise afin de le montrer parfait. Heureusement, très vite, cette image de Cruise disparait pour que le film développe ses défauts et évite de créer un personnage trop parfait inattachant. Ainsi, Maverick devient attachant très vite. Ses relations avec les personnages de Miles Teller, jouant ici le fils du meilleur ami de Maverick mort dans le premier volet, et Jennifer Connely, jouant le rôle de la petite-amie de Maverick, en deviennent plus facilement agréables, Cruise n’étant pas idolâtré. sa relation avec le personnage de Teller parvient à ne pas se montrer caricaturale, les raisons de leur dispute n’étant pas aussi simples que l’on pourrait s’y attendre. Tout comme les personnages du film en général, les relations qu’ils partagent ainsi que leur développement se montrent plutôt classiques mais n’en sont pas pour autant moins désagréables, en grande partie grâce à l’alchimie entre les acteurs et actrices. La présence de scènes centrées sur la cohésion d’équipe jouent aussi dans cette attache envers les personnages et le spectateur prend plaisir à voir des personnages auxquels ils commencent à s’attacher heureux, d’autant plus que les moments de tension ne tardent pas à revenir juste après. Le film fait aussi par cette occasion preuve d’un excellent montage, montage alternant scènes posées et scènes intenses sans en devenir malvenus ou créer de soucis de rythme. Au contraire, ce montage intensifie le rythme du film : 2h11 ressentie 1H30, car Top Gun : Maverick n’ennui pas et ne possède pas de longueurs, sur toutes les scènes, aucune ne parait en trop. Pour revenir sur les personnages, à l’exception de celui de Cain, interprété par l’excellent Ed Harris, aucun ne parait inutile au scénario, et même si leur rôle est très minime, ils compensent en se montrant suffisamment agréables pour y être. Enfin, le retour du personnage de Val Kilmer permet la scène la plus touchante du film. Le traitement de son personnage permet un hommage à la fois à l’acteur mais aussi au premier film, sans tomber dans du fan service. Par le personnage de Iceman, Top Gun : Maverick montre qu’un blockbuster peut se montrer émouvant sans paraitre forcé.

Sa présence n’est donc pas du fan service mais bien un moteur de l’intrigue. Malgré une seule scène, bien que la meilleure du film, Iceman est la clé de l’histoire et du développement du personnage de Maverick. Le fan service et la nostalgie du film ne viennent jamais dérangés le récit. Au contraire, ceux-ci sont modérés et intelligents et se mettent au service du récit, non l’inverse. De plus, au lieu de forcer sur les éléments nostalgiques, Kosinski fait le choix de prendre la main au spectateur pour lui rappeler les éléments utiles de l’épisode précédent à travers des flashbacks toujours utiles. Le film montre donc avoir compris comment se servir de la nostalgie bien mieux que les studios ne surfant que sur cette nostalgie comme Disney avec ses dernières productions Star Wars. Même si le film sonne par instant comme Top Gun à l’ère moderne et non comme sa propre entité, il parvient à améliorer le film précédent et le modifiant, à la manière de son thème musicale. Le thème du premier film est de retour mais n’est pas surutilisé, évitant de recréer le kitsch qu’il offrait dans le premier opus, mais au contraire souvent remixé afin de le moderniser et de l’améliorer. Comme pour ce thème, malgré ses ressemblances fortes à son prédécesseur, Maverick le remet au gout du jour et s’en éloigne pour faire un parallèle avec la carrière de Tom Cruise, un homme vieillissant ne se sentant pas prêt à passer le flambeau mais devant se préparer à le faire. de plus, l’intrigue de ce film ne repose pas sur celle du premier volet et s’en dédouane, les quelques piqures de rappel par les flashback suffisent pour faire le lien entre les deux, même si ses scènes de flashback auraient pu parfois être mieux amenées. Le scénario du film ne se rattache donc pas à celui du premier mais reste tout de même simpliste et sa fin quelque peu prévisible. Néanmoins, le fait d’être simpliste ne signifie pas être mauvais en particulier pour ce film d’où la force et les enjeux ne sont pas dans l’histoire mais dans l’action. L’action y est ici pure mais surtout magnifiquement orchestrée au point d’en mettre plein la vue grâce à une photographie par moment trop jaune pour rendre hommage au premier volet, mais offrant la majorité du temps de très beaux plans en utilisant d’autres couleurs plus plaisantes que le jaune utilisé dans le premier. Mais c’est surtout la mise en scène qui permet à cette action de resplendir. Kosinski laisse parler son image, nombreuses sont les scènes silencieuses et rend la tension omniprésente. Kosinski offre une mise en scène calculée au détail près, au cœur de l’action et donnant la part belle à offrir de beaux cadres pour mettre en avant l’image et le casting, casting excellent dont Cruise et Connely sortent leur épingle du jeu.

Les suites de succès des années 80/90 sont de plus en plus nombreuses dans le monde actuelle et leur qualité a tendance à varier fortement : chefs d’œuvre, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve ou Doctor Sleep de Mike Flanagan, déceptions incohérentes, Le retour de Mary Poppins de Rob Marshall, ou encore immondices de très faibles qualités, Space Jam 2 de Malcolm D. Lee. Parmi eux, Top Gun : Maverick se place dans le haut du panier et réussit l’exploit de surpasser son prédécesseur. Se plaçant miroir de la carrière de Tom Cruise, Top Gun : Maverick comprend l’importance du passage de flambeau, que l’alliance jeunesse et vieillesse est la solution et allie nostalgie et acceptation du monde présent pour un film où se complète tension, humour et émotion, le tout sublimé par une réalisation millimétrée. L’été ne fait que commencer mais Kosinski et Tom Cruise semblent déjà avoir signé le blockbuster de 2022.

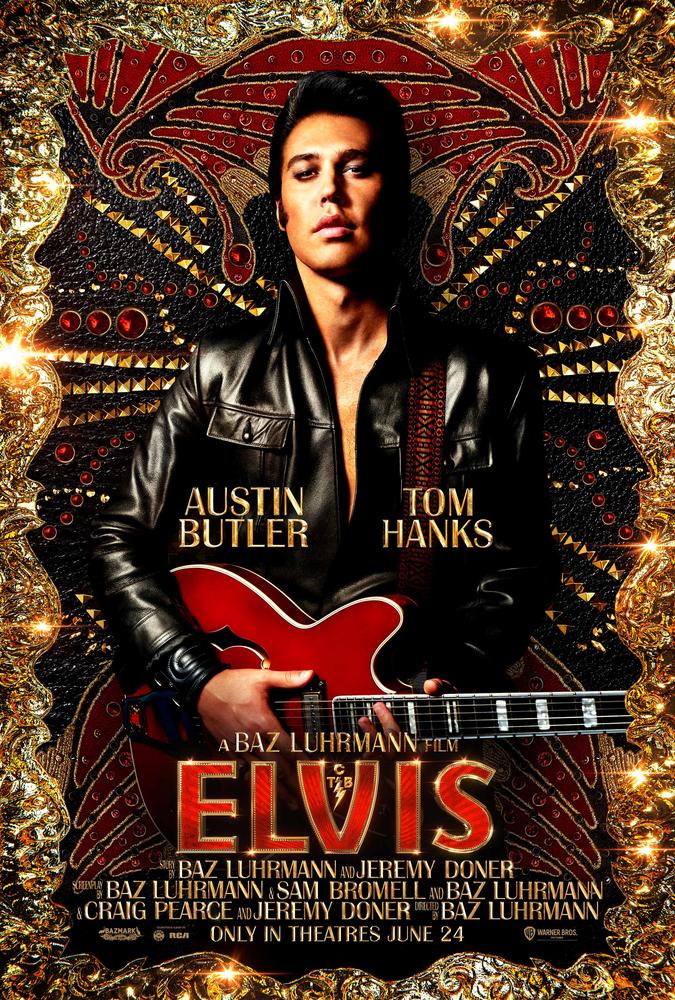

Le meilleur film de juin : Elvis de Baz Luhrmann

9 ans après son dernier film, Gatsby le magnifique avec Tobey Maguire, Léonardo DiCaprio et Carey Mulligan, Baz Luhrmann revient avec un biopic sur celui surnommé The King, Elvis Presley. Le réalisateur habitué aux histoires d’amour (Roméo + Juliette, Moulin Rouge) et dont le style parfois épileptique marque les rétines et peut être appréciés tout autant qu’il peut être détesté. Pour ma part, son style n’a jamais été ce qui m’empêchait pleinement de rentrer dans ses films mais plutôt les romances faciles dans le tout de même excellent Moulin Rouge, ou bien le manque total d’alchimie entre le couple star dans Gatsby. Seul problème avec son style selon moi, la nécessité d’avoir une voix off qu’il crée et son côté par moments excessif. C’est donc sans une attente particulière que je suis allé voir le film, malgré tous ses retours globalement positif ainsi que la présence de Tom Hanks au casting. Le casting se compose d’ailleurs d’Austin Butler en Elvis, Olivia DeJonge dans le rôle de son épouse Priscilla et Tom Hanks dans celui de son manager et antagoniste du film, Tom Parker. Le film retrace vingt ans de la vie d’Elvis en se focalisant sur sa relation avec son manager. Sortant quatre ans après Bohemian Rapsody et trois après Rocketman, ce biopic sur la vie d’un chanteur important du siècle dernier est une réussite. Comment, en se concentrant sur autre chose qu’une histoire d’amour, Baz Luhrmann est parvenu à signer son meilleur film ?

Baz Luhrmann exige, Elvis se doit d’être un film très stylisé. C’est le cas dès la première minute du film, composé d’une caméra bougeant dans tous les sens offrant un rendu parfois illisibles ainsi que plusieurs décors se superposant. Le film commence donc par une scène que l’on pourrait sans mal catégorisé de too much, marquée aussi par ses aller-retour sans sens particulier aux premiers abords et faisant craindre une envie de vomir si le film continue sur cette voix sans jamais se poser. De plus, le film prend du temps avant de dévoiler un réel fil rouge pour son histoire et propose des transitions d’une époque à une autre parfois mal amené, en raison des effets de style incessants du début du long-métrage. Pour rester sur les effets de style, ceux-ci rendent encore une fois, comme dans les précédents films de Luhrmann, une voix off devient nécessaire pour expliquer l’histoire. Certains de ses effets paraissent d’ailleurs parfois de trop et uniquement là pour permettre à Luhrmann de montrer ce qu’il sait faire. Pour autant, beaucoup de ses effets parviennent à coller à l’histoire et servir celle-ci. Néanmoins, dès que la mise en scène de Lurhmann se pose, le film décolle. La mise en scène plus posée permet de mettre en avant les quelques effets de style subsistants et rend ceux qui pouvaient donner mal à la tête au début plus qu’appréciables. Cette transition se fait suite à l’une des meilleures séquences du film, celle où Elvis quitte sa maison. L’enchainement stylistique dans celle-ci est logique, au service du récit et du rythme. La réplique de Tom Hanks parvient, avec l’aide du montage, d’apporter une touche comique à la scène. Le montage du film est quant à lui irréprochable : il se montre essentiel au récit mais aussi à son service. Le montage permet d’ailleurs de corriger le côté too much de la réalisation lors des vingt premières minutes du film. Le montage rend le tout lisible et permet aux transitions entre passé et présent fluides en particulier lors de la scène du premier concert à l’International où il parvient sans mal à alterner sur trois personnes à trois époques différentes chantant la même chanson mais différemment sans perdre à la fluidité du récit. Ceci est aussi permit grâce au mixage son qui fait un travail extra ordinaire sur le film, alternant entre l’excellente Sound Track utilisée ainsi que la musique du film : Elvis mérite sans aucun doute ces deux oscars.

La photographie du film se montre survoltée, et permet d’offrir une myriade de beaux plans tout en critiquant le conservatisme de l’Amérique (une sortie de film en écho avec la réalité donc).

Pour revenir sur la réalisation mais cette fois-ci de manière plus positive, les effets de style comme dit précédemment sont par moments très bons et témoignent souvent d’une véritable virtuosité technique de Baz Luhrmann mais sa mise en scène posée n’est pas à plaindre : Luhrmann fait tout pour mettre en avant ses personnages et ainsi faire briller ses acteurs et permet une réalisation toujours dynamique offrant un rythme entraînant, 2h40 passant plutôt vite. La mise en scène permet d’ailleurs trois scènes marquantes et, avec l’aide la photographie dont je parle précédemment, de créer trois plans sublimes visuellement mais tout aussi lourdes de sens : le plan où Elvis est filmé comme s’il était dans un cercueil, la scène où il s’enferme dans le noir ainsi que celle où il est seul devant un fond vert défilant : trois scènes montrant parfaitement la solitude du personnage et la prison dans laquelle il est enfermée, toutes trois permise grâce à l’excellente réalisation de Buhrmann. La mise en scène ainsi que le montage permettent aussi l’incrustation parfaite d’extraits du réel Elvis, incrustations fluides et crédibles et permettant d’ailleurs une fin encore plus émouvante que ce qu’elle aurait pu être.

Comme dit à l’instant, la réalisation permet de mettre en valeur les personnages principaux. Pour cela, le scénario fait lui aussi son travail correctement. En effet, les personnages se montrent globalement très bien écrits. La romance entre Elvis et Priscilla est crédible et n’en fait pas trop contrairement à celles des autres films de Luhrmann mais contrairement à la plupart des biopics, même si l’histoire d’amour est clé à l’histoire, c’est la relation entre Elvis et son manager qui est au véritable cœur de ce film. Cette relation est magnifiquement bien écrite et montrée à l’image, même si l’on aurait aimé une scène supplémentaire pour plus la développer. l’intelligence du scénario est de présenter tout d’abord le colonel comme quelqu’un d’appréciable pour, au fur et à mesure, révéler l’aspect manipulateur et antipathique de celui-ci. On apprend donc à le détester à chacun de ses nouvelles apparitions, comme rares un protagoniste peut être détesté. En effet, son rapport avec le réel faisant de lui un personnage toujours d’actualité, ce qu’il fait subir à Elvis ainsi que l’interprétation de Tom Hanks en font un méchant parfaitement détestable.

Enfin, les moments d’émotions fonctionnent tous , en particulier la scène de séparation et la confrontation entre Elvis et Palmer, elles fonctionnent grâce au casting parfait et dont l’alchimie se ressent et conduisent à un fin mélancolique où l’émotion parvient à se montrer essentielle et réussie son objectif. Le casting du film est phénoménal. Tom Hanks signe une de ses meilleurs performances et prouve qu’être l’acteur le plus gentil d’Hollywood ne l’empêche pas de pouvoir jouer de manière crédible un être aussi antipathique. Olivia DeJonge est radieuse dans son rôle et y apporte beaucoup d’émotions et d’humanité. Quant à Elvis lui-même, Austin Butler se révèle habité par le personnage que ce soit dans sa gestuelle, dans sa voix ou bien dans son apparence, le travail des maquilleurs est remarquable. Butler se montre donc phénoménal et irréprochable dans son rôle.

En conclusion, Elvis avait tout pour faire craindre l’excès de style à en vomir dans son introduction mais parvient au bon de quelques minutes à calmer sa caméra pour offrir des scènes plus posées. Une fois la réalisation plus calme, ses moments survoltés deviennent appréciables, et l’émotion trouve sa place dans le projet. En définitif, les craintes du début effacées, l’appréciation du film est pleine : appréciation mise en exergue par la perfection de jeu du trio principal ainsi que par le rythme du film. Luhrmann signe donc bel et bien son meilleur projet, quittant les histoires d’amour niaise pour en offrir une plus convaincante dans un récit où la manipulation d’un homme, avide d’argent et addict aux jeux, va entrainer la chute d’un artiste. Une relation au cœur du récit changeant des façons habituels de faire fonctionner un biopic et se montrant de plus en plus intéressante à chaque nouvelles périodes présentées par le film, film peu avare en informations sur la vie du King et présentant un rapport à l’art opposant deux visions s’affrontant toujours aujourd’hui : la vision artistique souhaitant faire plaisir aux fans, Elvis, et la vision financière ne cherchant qu’à rapporter du profit en faisant croire de donner aux fans ce qu’ils veulent, Palmer.

3 commentaires sur « Les réussites du printemps : Les Bad Guys, Top Gun et Elvis »