2026 commence plutôt bien pour les salles françaises avec une approximation de 15.89 millions d’entrées. Près de 2 millions de plus qu’en janvier 2025.

Alors qu’on pouvait alerter en fin d’année 2025 sur les causes de ce problème, le manque de films (surprises ou non) fédérateurs et en mesure de booster le box office français, ce début d’année a vu plusieurs films fédérés, sans pour autant créer de grands effets de masse. On pense bien évidemment à Avatar 3 et ses plus de 8 millions d’entrées, à la Femme de ménage et ses plus de 4l millions d’entrées ou encore à deux films français, l’affaire Bojarski et surtout Gourou, sorti la dernière semaine de janvier et ayant déjà cumulé plus de 700 milles entrées. Voyons comment le reste de l’année va se dérouler, on sait déjà qu’indépendamment de sa qualité, Le Marsupilami de Philippe Lacheau devrait ramener du monde en salles pendant les vacances de février.

Pour 2026, une nouvelle formule débute aussi sur ce site. Cette formule est similaire à celle de l’an dernier, à savoir d’abord un retour sur les films du mois puis un article plus important. La seule différence est que le grand article ne sera pas toujours présent.

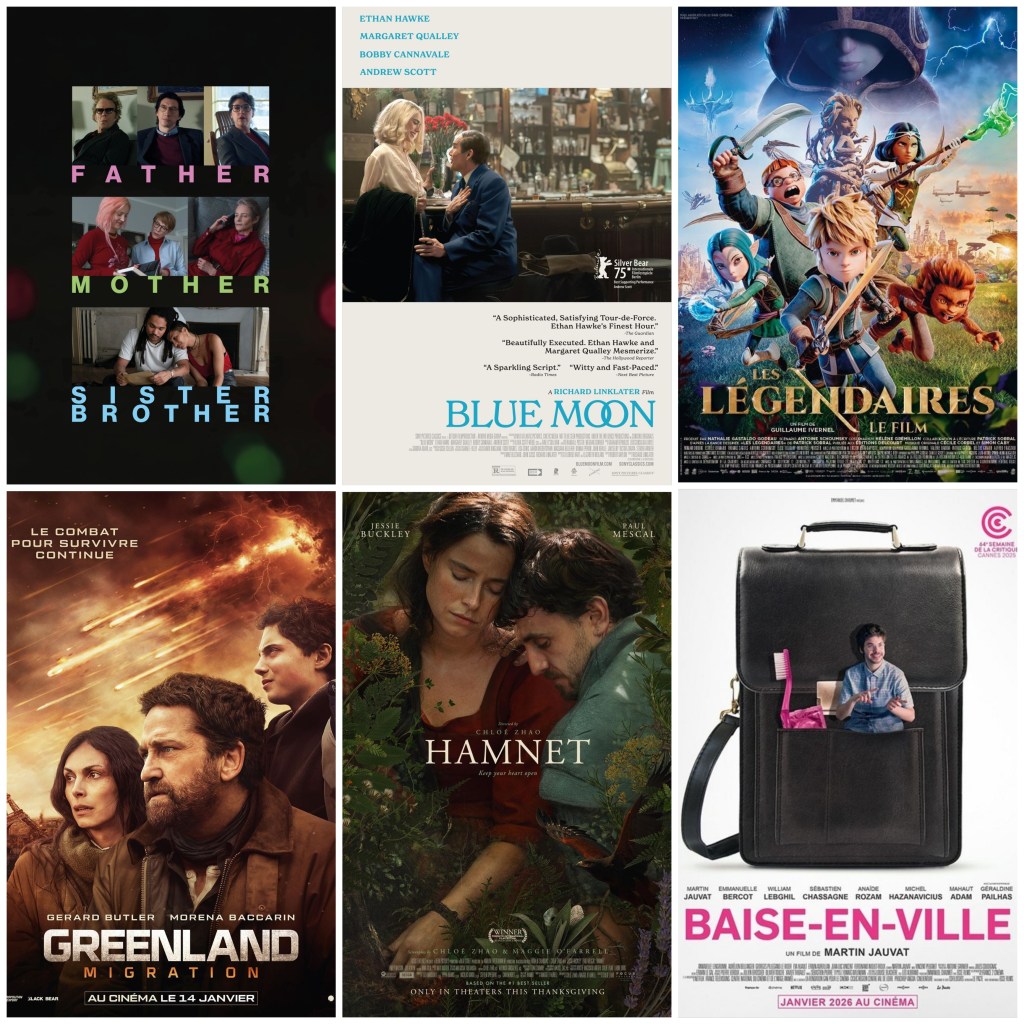

Les films de janvier 2026

Father, Mother, Sister Brother de Jim Jarmusch

Father, Mother, Sister Brother. Le titre du film nous l’annonce, on va entendre parler de familles pendant près de deux heures. Rien de mieux après la période des fêtes de fin d’années où nombreux sont ceux à revoir leur famille à ce moment-là. Dommage que Jim Jarmusch se contente d’ouvrir dans une certaine douceur poétique des portes de réflexion mais ne s’y confrontent pas, ne pénètrent pas la pièce pour traiter directement de la famille.

Nouveau film du réalisateur états-unien, Father, Mother, Sister Brother se compose de trois histoires. Dans la première, Adam Driver et Mayim Bialik rendent visite à leur père, Tom Waits. Dans la deuxième, Cate Blanchett et Vicky Krieps rendent visite à leur mère, Charlotte Rampling. Dans la troisième, Indya Moore et Luka Sabbat ne rendent pas visite à leurs parents mais à leur ancien appartement. Ce montage est parvenu avec un lion d’or à Venise qui laisse perplexe. Les festivals récompensent-ils dorénavant plus un nom qu’un film ? Father, Mother, Sister Brother n’est pas tant social, laissant en toile de fond les sujets qui auraient pu être traités plus frontalement (la fausse-pauvreté du père, les différences sociales des deux sœurs, le grand appartement parisien). C’est le choix du film, on ne peut lui en vouloir de ne pas en faire un sujet. Il cherche à être subtil, il en perd la confrontation et ne trouve pas non plus l’émotion. Certes, le film est doux, sans être pour autant relaxant, mais il gagne en douceur ce qu’il perd en vitalité et en développement. Qu’a-t-on appris de la famille au sens large à l’issue de ces deux heures ? Pas plus que l’on a appris des trois familles. D’autant plus que malgré toutes les différences qu’il impose à ces trois histoires, elles racontent la même chose, transformant Father, Mother, Sister Brother en une répétition, souvent bien filmée et bien photographiée, d’un sujet déjà traité.

Jim Jarmusch a planté les graines du traitement de la famille mais n’a récolté que le vide et l’ennui. Dans la deuxième partie, Cate Blanchett hésite à fermer ou à laisser ouvert le portail à l’entrée de la maison de sa mère. Finalement, elle le ferme. On ne dira pas qu’elle laisse le spectateur en dehors, au contraire cette partie est la seule dans laquelle on a été accueilli. On dira plutôt que cette porte entre ouverte est à l’image du traitement de la famille du film : une porte ouverte que le réalisateur enfonce puis referme, comme fier de lui d’avoir traité le sujet dans son intégralité. Sauf que tout ce qui est dit était déjà connu. On en veut pas pour autant à Jim Jarmusch, le réalisateur cachant sa fierté malgré tout et ne donnant pas de sentiment de supériorité sur nous. Sauf peut-être lors de ces ralentis et de ces travellings, moments appuyés avec une telle force qu’ils en perdent toute la douce subtilité jusque-là instaurée.

On finit par penser devant ces trois familles dysfonctionnelles à La Famille Tenenbaum de Wes Anderson. On retrouve des similarités dans les choix musicaux et les rapports conflictuels, même parfois dans les pointes d’humour. Mais il manque au film flegme de Jarmusch un souffle de conflit marqué, porteur d’émotions. Si Wes Anderson fait du cinéma avec des familles dysfonctionnelles, Jarmusch instaure le cinéma dans le vide de la famille. Parfois ça marche, on est loin d’un mauvais film, mais souvent ça ennuie.

Blue Moon de Richard Linklater

Après le biopic de mauvais élève / grand admirateur qu’était Nouvelle Vague, on était en droit de se demander si Richard Linklater parviendrait à remettre du charme dans ses films. Son nouveau film, Blue Moon, biopic de Lorenz Hart, diffère de Nouvelle Vague. Moins défenseur absolu de son sujet, Linklater ne le remet pas pour autant en question mais évite de justifier ses moindres faits et gestes. Ce qu’il garde de Nouvelle Vague pourtant est l’incapacité à s’ouvrir aux autres. Linklater n’est plus qu’un réalisateur pour convaincus de son cinéma, pour fans de ceux qu’il filme.

Basé sur la vie de Lorenz Hart, campé par Ethan Hawke, Blue Moon trace un petit chemin vers les oscars (quelques nominations). Malgré cela, il se retrouve bloqué en VOD en France, continuant la malédiction française du réalisateur, deux ans après Hit Man lui aussi sorti directement en streaming. On retrouve aux côtés de Hawke, Margaret Qualley et Andrew Scott.

Là où Hit Man tiré parti d’une histoire vraie pour en créer un hommage au métier d’acteurs, Blue Moon ressemble bien plus à n’importe quel biopic produit par une plateforme, voire par la télévision. Tout est parlé, au point de ressembler à du (mauvais) théâtre filmé voire à un (mauvais) livre audio. Rien ne donne au film d’épaisseur. Les biopics doivent-ils manquer de vie à ce point ?

Dès le début du film, rien ne cherche à nous accrocher, tout est plat. Ethan Hawke essaie tant bien que mal, bien que son jeu finisse vite par cabotiner et fatiguer. Mais face à lui, les acteurs ne donnent rien pour l’aider à sauver des dialogues encombrants. Dire qu’aucun acteur ne provoque quelque chose serait mentir, Margaret Qualley et Andrew Scott parviennent miraculeusement à (presque) faire oublier la gêne des dialogues et à fournir un minimum de vie. Mais ils s’en vont bien vite, nous laissant avec Ethan Hawke se plaignant de ses œuvres dans un bar filmé de la manière la plus conventionnelle qu’il soit. Là où sur Nouvelle Vague il avait au moins le casting pour créer un semblant d’intensité, il n’y a qu’ici que les quelques passages de Qualley et Scott pour intéresser. Les acteurs ne sont pas les seuls fautifs de l’aplatissement du film, l’éclairage digne d’une production France 3 a sa part de responsabilité. Au moins, l’ensemble est cohérent.

Quand bien même on parvient à passer la banalité visuel et d’écriture, le film reste profondément ennuyeux. Le personnage de Hawke parle de références que l’on n’a plus, comme si on était censé les connaître par cœur. Là d’ailleurs, Linklater retrouve sa manière de concevoir les biopics qu’il avait avec Nouvelle Vague, une conception mettant en avant du “name-dropping” à foison, afin de faire le plus plaisir possible au public de connaisseurs. Ce qui aurait pu être des références appréciables pour ceux les possédant devient dérangeant. D’autant plus que tout passe par les dialogues, ce qui est déjà fatigant en soi, faire d’eux une ribambelle de références donne le même effet qu’un conversation dans laquelle l’interlocuteur parle de personnes que l’on ne connaît pas. Pire, il ne donne pas envie de s’y intéresser. Même si on parvient à trouver sa place dans cette conversion de vieilles personnes, qu’on essaie de discuter avec eux, on finit par s’ennuyer devant l’incapacité des participants à changer de disque.

Peut-être que Richard Linklater en a pris conscience et que c’est pour cela qu’il nous impose la mort de Lorenz Hart en début de film, comme voulant nous stimuler sur la vie de ce personnage. Cet aveu d’échec ne confirme que ce que l’on pensait : Linklater n’est plus un passeur, il n’est qu’un fan incapable de créer de l’intérêt à l’égard de la génération qu’il adule. Ce début ne nous stimule pas plus que les scènes suivantes, il ne crée aucune tension ni aucun suspens. Il ne donne pas même envie de s’intéresser à la vie de Lorenz Hart. Le réalisateur a perdu l’intensité de ses œuvres, il n’en reste que l’ennui.

Baise-en-ville de Martin Jauvat

Tout banlieusard est en mesure de se reconnaître devant Baise-en-ville. La reconnaissance suffit-elle à faire un bon film ? On peut aussi se reconnaître dans des films très mauvais et au contraire ne pas se reconnaître devant d’excellents films. D’ailleurs, ce personnage principal de Baise-en-ville n’est pas un banlieusard lambda traditionnel mais bien un personnage à part-entière avec sa manière de parler propre, ses défauts singuliers, son propre univers. On est en mesure de se reconnaître devant le film plus que devant le personnage parce que le film parvient à présenter tout ce qui fait la banlieue. Et il le fait avec un tel amour, sans pour autant être niais, qu’on ne peut qu’être conquis.

Baise-en-ville est le second long-métrage de son réalisateur, Martin Jauvat. Comme pour son premier, le cinéaste s’attarde à traiter de la vie de la jeunesse de banlieue, le tout avec un humour proche du Palmashow, mais en plus cinématographique. Car si l’humour du duo de YouTube fonctionne bien sur deux minutes, Les Vedettes a montré qu’il lassait sur 1h40. Pour Baise-En-Ville, on craint l’instauration d’une routine comique qui n’arrive jamais. C’est assez beau de voir un film capable de se relancer constamment dans son humour tout en maintenant une constance globale. Au début, on rit du décalage du protagoniste avec le monde qui l’entoure, puis ensuite du décalage des personnages autour de lui (Chassagne, Lebghil) avant de rire de la rencontre de ces décalages. Puis l’humour transitionne de nouveau quand Emmanuelle Bercot gagne en importance : le duo formé avec Martin Jauvat (qui ne fait pas que réaliser mais joue aussi le premier rôle) relance le récit par ce contraste de deux époques, d’une jeunesse perdue essayant de faire de son mieux et d’une personne plus âgée cherchant à aider cette jeunesse à s’amuser. La lenteur attachante et drôle du premier fait face au dynamisme constant de la seconde. L’humour ne se fait pas seulement dans les dialogues ou les situations, mais aussi dans les confrontations d’univers. Même quand on pense avoir faire le tour de cette confrontation, une fois que ces deux cordes désynchronisées se sont mises au même diapason, le film renverse encore sa situation : on rit avec les personnages cette fois côte à côte face au monde bourgeois qui leur fait face. La comédie ne lasse pas, ne se répète pas, mais parvient à garder sa cohérence, même lorsqu’elle introduit de la tragédie. Rire devient plus facile quand l’humour nous rappelle à ce qu’on connaît, ici la banlieue, ses joies et ses défauts : vecteur d’humour et d’intimité.

D’ordinaire ce genre de comédie peine lorsqu’elles touchent au tragique et à l’émotion. On pense notamment encore aux films du Palmashow. On craint donc que ce soit aussi le cas pour Baise-en-ville quand le personnage reconnaît sa dépression. Mais cette fois-ci étonnement tout coule comme de l’eau de roche. Peut être par ce que le réalisateur a, depuis le début, préparé cette piste par ses recherches cinématographiques. On pense notamment aux variations du cadre, donnant déjà ce sentiment d’enfermement / de perte du personnage dans un cadre lui étant imposé. Même dans la pure comédie, des pistes tragiques sont posées afin de rendre ludique ce changement (très) léger de ton. Martin Jauvat aura réussi à faire ce que nombreux réalisateurs de comédie peinent à réaliser, la mise en place de drame intimiste dans une comédie plus grande. On ne pleure pas, mais on est touché tout de même. Un peu comme lorsque l’on rencontre n’importe quel humain, les émotions qu’il nous procure sont diverses. Baise-en-ville est une comédie des plus humaine, des plus vraies malgré tout ses artifices.

Le film avait tout pour se vautrer, mais réussit ce qu’il entreprend. Ce qui aurait pu vite tourner au cringe devient un bon moment de rigolade réflexif par l’humanité qu’il fournit. On connaît ces personnages, on comprend ces situations : le film devient un ami, un ami qui nous fait rire mais ne se limite pas qu’à cela.

Greenland 2 : Migration de Ric Roman Waugh

Greenland : Migration est-il premier degré dans ce qu’il raconte ? Si l’on suit cette piste de réflexion, on se retrouverait à un film digne de la nullité de Mission Impossible 8, film profondément débile dont l’ego de Tom Cruise et le sérieux de sa production créent une presque purge (pire existe) au propos questionnable. En suivant cette piste, Greenland 2 ne serait qu’une production Hollywoodienne arriérée de plus vantant les qualités de protecteur de Gérard Butler. Mais cela serait aussi nier le plaisir ressenti devant la générosité nanardesque du long-métrage. Quand tout est fait pour aller vers le too-much, ne cachant pas le ridicule générale de l’œuvre, ne peut-on pas plutôt espérer un nanar débile mais jouissif dans le plaisir régressif qu’il propose ?

Greenland : Migration est la suite du film Greenland, sorti en plein Covid. Petit nanar surprise, le film réussissait par sa débilité à emporter avec lui, malgré ses longueurs, notamment en resserrant ses enjeux apocalyptiques sur le périple d’une petite famille. Toujours porté par Gérard Butler et Morena Baccarin, cette suite tente de mélanger enjeu plus grand (les catastrophes s’enchaînent dans un ridicule incapable de ne pas faire rire) et drame intime (comme le premier, on suit le périple de cette famille qui, sans grande surprise, arrive du point A au point B sans grande difficulté).

Parfois, il faut accepter de faire un pas de côté à sa cinéphilie et se laisser porter par des plaisirs régressifs profondément débiles, vantant les mérites des bons États-uniens, ouverts aux autres et portés sur le sens du sacrifice masculin. Cette vision est utopique d’un côté (il suffit de voir la situation actuelle dans le pays pour comprendre que sous les USA fascistes de Trump, la bienveillance à l’égard des autres est vu comme un signe de radicalisation d’extrême gauche) et arriérés de l’autre (le personnage de Morena Baccarin est bien plus intelligent que celui de Butler, mais Hollywood exige, c’est bien Butler qui est LE héros du film, dans la tradition du cinéma de catastrophe Hollywoodien). Greenland : Migration aurait pu faire mieux sur le second point en s’ancrant plus sur Baccarin, c’est indéniable. Il aurait aussi pu creuser plus son travail sur la migration en elle-même : un thème social se cache là-dedans, thème que le film ne cherche pas à creuser alors qu’il réussirait à rendre son propos moins américano-centré.

Mais là, n’est on pas en train de trop réfléchir une œuvre que l’on a accepté de voir pour le plaisir régressif qu’elle comprend ? Oui, mais la réflexion n’est pas l’ennemi du plaisir. Bien évidemment que Greenland : Migration n’est pas un bon film. Réfléchir vingt seconde au film suffit largement à y déceler ses défauts visuels et ses failles politiques. Mais si l’on accepte la piste d’un film ne se prenant pas au sérieux, d’un film sincère et conscient de ses failles et de sa débilité, ou au moins un film vide de cynisme et d’égo on ne peut pas nier que le long-métrage réussit à provoquer un véritable plaisir, une émotion pure. Croyons en la sincérité du projet et l’humour qu’il aura provoqué apparaîtra comme conscientisé. Rit-on du film ou avec lui ? On prend le pari de rire avec, et même la scène de mort de Gérard Butler, laissant la caméra montée au ciel dans une grande envolée musicale avec des images de synthèse laissant à désirer laisse à penser qu’on a fait le bon le choix. Si on a tort, on aura perdu 1h40 devant un mauvais film qui aura au moins permis de rire un coup. Vu l’état actuel des comédies états-uniennes, il fallait bien qu’un film fasse rire.

Hamnet de Chloé Zhao

Hamnet est comme un poème qui ne touche qu’à sa dernière

Strophe. Jusque là ennuyeux il devient touchant.

Pourtant académique il devient populaire,

Réussit alors à créer un grand moment

Chloé Zhao, après Marvel adapte Hamlet

Pas la pièce mais le roman de sa création

Son film, se permet des libertés coquettes

Sur la réalité, mais manque de réactions.

Les acteurs essaient mais ils ne font que surjouer

Jusqu’à cette fin où ils laissent leurs regards parler

Jusque là non touchés, par ce film maniéré

On ressent la peine et l’envie de l’aimer.

Même s’il ne faudrait pourtant pas oublier

L’ennui procuré pendant sa majorité

Romance accélérée, magie non exploitée

Seul du son, de la profondeur était créé.

Personnages survolés, ressentiments muets.

Tout est monotone, comme ses rimes en « é ».

Dès qu’une émotion est, par cris elle doit passer.

On risque de s’endormir malgré la beauté.

Paradoxe du trop (jeu, pathos) créant du rien

Tout s’inverse lors de la création de la pièce

Les acteurs ne sont plus entre muet et bourrin

En collant à Shakespeare, le texte gagne en souplesse.

En vingt minutes, on pardonne presque le bel ennui

La caméra laisse vivre les mots et les regards

Ne cherche plus à garder froideur de la nuit

Mais vante qualités réparatrices de l’art.

Au final, Hamnet nous aura quand même touché.

On en vient à ne pas le détester malgré

Sa conformité bien adaptée aux oscars

Où originalité et surprises sont rares.

Les légendaires de Guillaume Ivernel

Alors que les adaptations de BD franco-belges peinent à renouveler leurs sources, Astérix semblant être la seule existante dorénavant, la sortie d’une adaptation animée des Légendaires de Patrick Sobral paraît rafraîchissante. Soyons honnête, la BD franco-belge possède une pléiade d’univers digne d’atteindre le grand écran, mais les studios ont la fâcheuse tendance à se limiter aux mêmes : Ducobu, Lucky Luke, le Marsupilami et Asterix en tête. Même sur les plus populaires, Tintin semble dans un trou noir depuis le film de Spielberg et le développement sans fin de sa suite par Peter Jackson. D’autres adaptations, plus indépendantes, se font, et heureusement. Mais sur les grandes séries, on voit toujours la même chose en salles. C’est donc d’un œil curieux et optimiste qu’on se rend au cinéma voir un film sortant de la boucle répétitive des adaptations de BD. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Même en limitant nos attentes au strict minimum, le résultat n’est pas là.

On pourrait avoir un petit film pour enfants divertissant pour eux pouvant réveiller leur imaginaire un minimum. En l’absence d’un enfant pour répondre si ce film est capable de procurer ce réveil imaginatif, on va se contenter d’y réfléchir avec un œil adulte essayant de se rappeler de ses sensations de jeune enfant.

On commence cet exercice de mise en situation et alors, les légendaires le film nous rappelle inévitablement quelque chose d’autres du quotidien de notre enfance : les séries d’animation TFou à la 3D plus que discutable. En tout cas, discutable il y a déjà 10 ans. Si l’animation du film rappelle une autre, déjà vieillotte dix ans auparavant, on n’est peu sur que cela est un compliment. Mais la comparaison avec TFou est loin de s’arrêter ici. Outre cette 3D, dépassée et vide, le film ressemble à un épisode d’une série Tfou de l’époque. La manière avec laquelle l’intrigue est construire, passant directement à la réunion des personnages, puis enchaînant très vite avec l’action et ses différents climax avant de se conclure par le teasing d’une suite. Tout ressemble à un épisode pilote dans lequel tout a été mis pour convaincre la chaîne et le public de signer une saison complète. Même le sort du méchant, laissé dans un certains suspens, ressemble plus au teasing d’un méchant secondaire récurent dans la saison, qu’à la fin d’un antagoniste. Ressembler à un épisode de série en soit n’est pas forcément synonyme de mauvaise chose, cela retire de la qualité cinématographique mais les émotions peuvent encore se ressentir. Le problème est plutôt que cela ressemble à un épisode d’une série TFou. Or, si l’on voit qualitativement des programmes d’autres chaînes, on associe rarement la qualité et le souvenir durable aux séries TFou se ressemblant toutes. Et c’est là qu’est le problème principal du film : tout ce qu’il présente est déjà vu. Que ce soit dans la dynamique des personnages, d’ailleurs peu développés, ou dans leur dialogue : on a déjà vu ceux-ci ailleurs, dans d’autres séries/ films pour enfants, par ailleurs plus efficaces. Les dialogues sont attendus et sans grande surprise, les mouvements de camera étonnent par moments mais accompagnent une esthétique consensuelle que l’on connaît déjà. Même la chanson fait penser aux génériques de toutes les autres séries Tfou. Même les voix ne font pas preuve d’originalité, rappelant là encore n’importe quelle série de la chaîne.

Est-ce à ça que sont condamnés les adaptations de BD hors Asterix et compagnie ? À des pilotes de série Tfou sans grande originalité alors que l’œuvre originale est un puits de possibilité ? Mais comme devant un épisode de série Tfou quand on est enfant, on sait que ce n’est pas le mieux qu’on peut trouver, mais c’est efficace devant le petit déjeuner.

Regard sur une tendance hollywoodienne

En novembre dernier, à la sortie de Bugonia de Yorgos Lanthimos, j’ai pointé du doigt dans ma critique du film son appartenance à un paysage hollywoodien auteurisant de plus en plus cynique et “sérieux”. J’avais précisé à ce moment donné l’existence de deux tendances précises, intrinsèquement liées. D’un côté, la transformation d’univers nécessitant leur part de fantasy, voire de kitsch, pour faire croire en leur existence en films sombres, sérieux et cyniques.

On retrouve dans cette tendance des films comme Dune de Denis Villeneuve, traitant son univers avec un tel premier degré, notamment la scène dans laquelle Stellan Skarsgard sort de son bain de pétrole, censée terrifier et créer un méchant digne de l’empereur Palpatine. Or, la scène touche plus au ridicule qu’autre chose en raison de la froideur de la réalisation de Denis Villeneuve qui ne sait faire vivre un univers de fantaisie. La scène aurait été terrifiante si le film n’était pas si lourd dans sa volonté de réalisme et dans sa froideur. En s’insérant dans un film lourd dans son style, la scène l’est encore plus et fait apparaître son ridicule avant tout.

Il en va de même pour les scènes dans l’asile d’Arkham du The Batman de Matt Reeves. Le réalisateur veut insérer son chevalier noir dans un univers sérieux et réaliste, sans la moindre joie. Reeves se prend pour David Fincher oubliant que même dans le nihilisme de Seven, Fincher crée des moments de détente. Le réalisateur veut que tout fasse sérieux, filme tout avec un ton pesant et réaliste. Lorsque Paul Dano interagit avec Barry Keoghan, ils sont censés jouer des personnages outranciers. Mais leurs rires et leur surjeu, filmés avec un tel sérieux, ne crée pas l’effet escompté : il fatigue à en devenir ridicule.

À trop vouloir être sérieux, les deux films font l’effet inverse : ils deviennent ridicules et perdent toute crédibilité.

Je ne dis pas que les films doivent être au second degré. Ils doivent trouver l’équilibre entre une suspension de l’incrédulité et une gestion de leur univers de fantaisie. Incorporer à un univers demandant son audace, sa construction fantaisiste du sérieux à outrance et une volonté de réalisme crée une opposition directe rendant les films plus ridicules qu’autre chose. Le premier film Star Wars de 1977 par exemple fait jouer avec sérieux des dialogues irréalistes. Cela fonctionne parce que Georges Lucas croit en l’univers qu’il est en train de créer, croit en son univers en tant que tel sans vouloir lui imposer ni un réalisme plombant, ni une sur-intelluctalisation du récit. Son récit est comic booky, peut vite devenir trop kitsch si mal fait, et George Lucas semble en avoir conscience. Mais le traitement est fait pour qu’on accepte ce kitsch, qu’on y croit plus que dans un produit cynique se voulant réaliste.

De l’autre côté, on trouve des films dépassant le simple cynisme pour de la pure misanthropie rappelant la critique que faisait Pauline Kael à Stanley Kubrick¹. De ce côté-ci se trouvent des films comme The Brutalist de Brady Corbet où, sous la perfection impersonnelle des visuels, le réalisateur conte avant tout la tristesse et le malheur d’un homme dans sa seconde partie, sans jamais créer de moment de respiration. On retrouve aussi dans cette catégorie des films pervers comme Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos dans lequel tout drame est une opportunité pour faire preuve de sadisme ou bien des films relevant du confusionnisme politique comme Eddington d’Ari Aster ou Bugonia de Yorgos Lanthimos.

D’un côté on trouve des adaptations, des films estampillés “grand public” voire “blockbuster”, de l’autre des films dits “d’auteurs”. Dans les deux cas en réalité il s’agit de films “auteurisants”, à savoir des films cherchant à mettre en avant la personne derrière la caméra : The Batman n’est pas un simple film de super-héros, c’est un film de Matt Reeves ; Dune n’est pas une nouvelle tentative d’adapter le roman de Franck Herbet, c’est un film de Denis Villeneuve. Bien évidemment, voir le cinéaste être reconnu dans la promotion d’un film fait toujours plaisir mais là n’est pas le sujet. Le sujet est que ces films veulent se distinguer des autres blockbusters par la personne qui les réalise : ils veulent devenir des sujets sérieux, ce que ne serait pas la science-fiction ou les super-héros à l’origine. Pour les films plus auteurisants comme Eddigton ou Bugonia, il s’agît aussi de films de genre se prenant pour plus intellectuels qu’ils ne le sont. Eddington est un néo-western, Bugonia relève de l’héritage de la série B.

Ces deux tendances, intrinsèquement liées, existent. Elles participent au cynisme ambiant de la société. Toutefois, limiter la critique de ces films à leur appartenance à ces tendances serait incomplet. Afin de comprendre pourquoi autant de films appartiennent à ces tendances, et les risques de celles-ci, il faut d’abord réfléchir à leurs raisons d’être, à la fois politique et artistique. Pour cela, il faut créer un lien avec les termes de “graphic novel” et d’”elevated horror”, à savoir l’acceptation bourgeoise d’œuvres considérées comme populaires, la gentrification de l’art.

Tout comme les termes de Roman Graphique ou Graphic Novel pour parler de bande-dessinés et de comics, ou d’elevated horror pour parler de films d’horreur, on peut voir dans ces deux tendances une tentative d’intellectualiser des sujets ne nécessitant pas une telle intellectualisation. Prenons l’exemple de The Batman : le film adapte un personnage enfantin mais veut le rendre adulte, mature, comme s’ il reniait le public originel du personnage. Bien évidemment qu’en plus de quatre vingt ans d’existence, le personnage peut être traité avec sérieux ou avec dérision en fonction de la volonté d’adaptation. Le problème ici est autre, Matt Reeves y incorpore un réalisme massif et lourd qui retire toute fantaisie potentielle. Le paradoxe est que la meilleure adaptation du personnage, celle rendant le plus concret et imposant les menaces qu’il affronte et travaillant au mieux sa psychologie, est une série d’animation destinée aux enfants, la série de 1992. Assumer la part fantaisiste et enfantine d’une œuvre n’empêche pas la psychologisation des personnages ni la gravité des menaces.

Mais pourquoi Matt Reeves préfère-t-il faire de son Batman un personnage sérieux, trop sérieux ?

D’un point de vue artistique, il y a cette continuation des termes Graphic Novel et Elevated Horror : la volonté de rendre acceptable un divertissement considéré populaire. En transformant leurs films en films “d’auteurs”, Denis Villeneuve, Matt Reeves et Robert Eggers pour ce qui concerne la première tendance, cherchent à faire accepter leurs œuvres par le prisme d’une supériorité artistique. Il ne s’agit plus de super-héros, de science-fiction, d’horreur mais de films “d’auteurs”. On assiste à une gentrification artistique de ce qui était avant populaire pour que ces œuvres soient acceptées par des adultes voulant se donner une supériorité sur les autres. Or, cela oublie que des blockbusters peuvent aussi être des films d’auteurs. Prenons le cas de Steven Spielberg, réalisant depuis cinquante ans des films à grand budget mais y incorporant de lui-même. Ou bien encore le cas des Batman de Tim Burton, assumant l’aspect cartoonesque du personnage mais se présentant tout autant comme des films de Tim Burton.

La raison artistique est déjà en cela une raison politique : vouloir faire accepter un art populaire par une population plus exigeante, y apporter une prétendue supériorité intellectuelle. Or, The Batman est loin d’être aussi intelligent que la série animée de 1992 ou aussi créatif que Birds of Prey de Cathy Yan, Nosferatu est loin d’être aussi intéressant que le Dracula de Francis Ford Coppola.

En se prenant pour plus qu’ils ne le sont, ces films correspondent parfaitement à la critique que faisait Pauline Kael à Barry Lyndon de Stanley Kubrick : les films se labellisent eux-mêmes chef d’œuvre.

Mais nous pouvons creuser plus loin cette raison politique en incorporant dans notre corpus les films de Yorgos Lanthimos, de Brady Corbet et d’Ari Aster. Comme pour le Batman de Matt Reeves ou le Nosferatu de Robert Eggers, ceux-ci font preuve d’une certaine misanthropie et d’un certain cynisme. Ce cynisme est malheureusement prépondérant dans notre société. Face à la montée de l’extrême droite dans le monde, face à des incertitudes climatiques et politiques de plus en plus fortes, le cynisme peut apparaître comme un mécanisme de défense personnel. Or, si du cynisme bien amené peut faire ce travail-ci, dans le domaine de la parodie par exemple, ces films-ci ont une telle opinion d’eux-même qu’ils s’empêchent de tomber dans la parodie malgré leurs tentatives de grotesque, tentatives si sérieuses que tout second degré y est exclue. Eddington et Bugonia ne regardent plus notre monde avec un cynisme moqueur sur les problèmes qui arrivent, ils le regardent avec un cynisme confusionnisme, mettant au même niveau fasciste et antifasciste dans le premier, complotistes et non-complotistes dans le second. Les personnages sont des jouets avec lesquels les réalisateurs ne jouent pas mais des jouets qu’ils utilisent pour satisfaire leurs pulsions cyniques et perverses. Les personnages ne répondent souvent d’ailleurs plus qu’à des fonctions, ils sont utiles narrativement : les personnages sont des leviers malléables, remplaçables et souvent mal-aimés. Le monde va mal, cette tendance choisit de s’en moquer plutôt que de pointer du doigt les problèmes, de réfléchir à un avenir. Ils ont le droit d’exister, d’apporter ce non point de vue qui en devient un, mais ils deviennent ainsi sujet à des critiques légitimes sur les risques du confusionnisme qu’apporte ce cynisme.

On notera d’ailleurs que dans le cas de tous les films cités, mais aussi du Nosferatu de Robert Eggers, les visuels sont sombres mais beaux. Parfois trop beaux pour être vraies. Ils en deviennent impersonnels. Devant The Brutalist, il est difficile de ne pas penser à une intelligence artificielle. C’est beau mais c’est tout autant vide. La beauté du film lui offre un aspect impersonnel, l’effacement d’un humain. Dans le cas de Nosferatu, son sérieux constant refusant le kitsch pour des plans presque illisible par leur faible luminosité vient créer là encore ce sentiment d’œuvre impersonnel. Je différencie sur cette idée d’impersonnalité les cas de Denis Villeneuve et Yorgos Lanthimos. Le premier cultive un style froid depuis ses premiers films là où le second, malgré sa perversité, crée une manière de filmer qui lui est propre, avec ses qualités et ses défauts.

Quand on regarde Nosferatu de Robert Eggers, le film participe à une esthétisation systématique d’une violence visuelle du trop, constante, et peu remise en question.

On pourrait penser que ces tendances ne sont l’objet que d’un cinéma masculin hollywoodien. Malheureusement, elles dépassent les frontières d’Hollywood pour s’installer dans le reste du monde. Deux exemples sont sortis en 2025, un en France, un en Espagne. Le premier est L’accident de piano de Quentin Dupieux, le second Sirat d’Oliver Laxe. Dans les deux films, ce qui compte n’est plus que la sensation pure, le choc jusqu’à en devenir pervers. On retrouve du The Brutalist là-dedans. L’intérêt est dans la volonté de choquer les spectateurs de la manière la plus perverse qui soit (la mort de l’enfant dans Sirat, les différences souffrances infligées dans L’accident de piano). Mais dans quel but ? Si Dupieux se revendique héritier de Luis Bunuel, il est bon de rappeler que Un chien andalou avait pour but de choquer l’ordre bourgeois. Or, le film de Quentin Dupieux, par ses pensées réactionnaires et l’acceptation sociale de son cinéma, appartient presque à cet ordre bourgeois. Quand bien même il n’y appartiendrait pas, l’intérêt du film est le seul effet pervers produit par ses expériences à l’égard de son personnage. Quel intérêt politique y trouve-t-on derrière ? Comme pour Sirat, thèmes, personnages et émotions sont délaissés, seul compte le choc produit, le plaisir pervers de petit malin. Ces deux films sont des preuves que, bien que majoritairement hollywoodienne, ces tendances ne se limitent pas qu’à Hollywood.

Mais alors que faire face à ce cynisme qui prend possession du cinéma Hollywoodien et mondial ? Prendre conscience que les instabilités du monde créent ce cynisme est déjà un début, mais comme on l’a vu, celui-ci ne cherche pas à créer quelque chose de plus et participe souvent à un confusionnisme. Il n’y a pas de solution, le cinéma ne doit pas répondre à une formule simple. l’existence de ces films, dont la qualité est variable, permet d’ailleurs des réflexions sur le monde et l’art : tout n’est pas à jeter dans ce qu’ils proposent. Il s’agit de personnes, plus ou moins talentueuses, proposant leurs visions du cinéma. Qu’ils le fassent, bien que le faire en se considérant moins comme des génies serait déjà un début.

On est en droit de chercher des films alternatifs, refusant ce cynisme pour créer autre chose.

En contre-point d’un The Batman on trouve par exemple un Superman de James Gunn : film de grands studios qui cherchent pourtant à dépasser la misanthropie et le réalisme à tout prix pour chercher à créer de l’espoir. Cet espoir est-il une preuve de cynisme extra-diégétique, le film appartenant au modèle ayant contribué à la situation mondiale qu’il critique ? Peut-être bien, mais il n’empêche que devant le film, on retrouve ce qui a manqué aux films de super-héros depuis longtemps : de l’amour envers les personnages, un véritable message d’espoir reposant sur la bienveillance, et une ouverture politique maladroite mais ne se cachant pas. Superman est loin d’être irréprochable, mais il propose l’inverse d’un The Batman et paraît ainsi moins cynique, plus assumé, plus respectueux de ces médiums (les comics et le cinéma). Le mal-aimé à sa sortie Birds of Prey de Cathy Yan, malgré ses défauts, évite aussi ce cynisme et propose des choses plus intéressantes qu’une énième variation d’un Batman émo et sombre.

En contre-point de Nosferatu on pourrait citer le kitsch du Frankenstein de Guillermo Del Toro. Là encore, il s’agit d’un film imparfait notamment à cause de la Netflixation du cinéma de Del Toro. Pourtant, le film assume être ce qu’il est : un film kitsch et fantastique ne cherchant pas à surdramatiser son récit au point d’en devenir ridicule.

Plus étonnant encore, le contre-point à Dune le plus efficace est sa suite, Dune 2. Là encore empli de défauts, peinant notamment à dépasser les problèmes installés dans le premier film, ce second opus affirme plus son appartenance à un univers de fantaisie, à un univers merveilleux ne nécessitant pas l’omniprésence d’un sérieux ridicule. Mieux encore, il prend le temps de s’attarder sur ses personnages.

Pour ce qui est de Yorgos Lanthimos, à la manière de Villeneuve avec le deuxième Dune, revoir La favorite et, pourquoi pas, Poor Things permet de prendre conscience d’une autre idée de son cinéma : le réalisateur garde sa misanthropie mais essaie de se mettre au niveau de ses personnages, ou au moins de les aimer suffisamment pour ne pas donner l’impression d’être un pervers maltraitant ses jouets. On peut aussi parler du cinéma de Kelly Reichardt : un cinéma lent et attaché à la réalité, s’empechant notamment des moments comiques. Mais ce cinéma tient à rester proche de ces protagonistes, évitant ainsi la misanthropie.

J’aimerais finir par revenir sur un cinéaste qui fait le contraire des deux tendances que je critique, Wes Anderson. En créant son style bien à lui, le réalisateur texan présente souvent des personnages qui pourraient être détestables, des personnages imparfaits. Il a pris avec le temps un plaisir à ne plus filmer quelques personnages mais une galerie de personnages dans chacun de ses films. Si The Phoenician Scheme annonce une pente mortifère dans son cinéma qui me plait moins que ce qu’il a su proposer par le passé, notamment avec Asteroid City, le cinéaste continue d’esquiver l’appartenance à ces deux tendances. Certes, on commence à moins croire en ces mondes, mais lui continue d’y croire, d’aimer ses personnages, ses thèmes et de chercher à produire une émotion, artificielle mais existante. Les personnages chez Wes Anderson sont souvent aussi “sombres” que ceux des différents films traités. La différence ? L’amour que porte le réalisateur à leur égard, son envie de ne pas en faire ni du misérabilisme, ni du cynisme.

Chercher à produire de l’émotion, pas simplement via un choc mais via tout ce que permet le film, c’est peut-être cela qui permettrait à ces tendances de sortir de leurs écueils.

Sources :

- CNC

¹Pauline Kael, L’âge d’or de Kubrick, 29 décembre 1975

Laisser un commentaire