Décembre 2025 aura été dans la droite lignée de novembre en redonnant une santé au box-office malade de l’année. Zootopie 2 a profité des vacances scolaires pour continuer son succès tandis que le mastodonte Avatar 3 a permis à ce mois de décembre d’atteindre les 20.73 millions d’entrées au total (le film de James Cameron représente 5 des 20 millions de spectateurs du mois à lui seul). Pour la première fois depuis janvier, le nombre d’entrées d’un mois de 2025 est parvenu à dépasser le score au box office du même mois de l’année précédente.

En décembre sont sorties des propositions de tout bord. La comédie de Fabrice Eboué, Gérald le conquérant, le drame Mektoub, my love : canto due d’Abdellatif Kechiche et le film d’époque L’engloutie de Louise Hémon ont été les trois propositions françaises du mois avec la comédie Chasse-gardée 2 de Frédéric Forestier et Antoine Fourlon. Issus d’Hollywood, les salles françaises ont accueillies l’adaptation du roman La femme de ménage par Paul Feig, la comédie romantique A24 Pour l’éternité de David Freyne, un nouveau film Bob l’éponge de Derek Drymon et le mastodonte Avatar 3 : de feux et de cendres de James Cameron. Pour ce qui est des propositions internationales, trois films cannois sont sortis en salles au cours du mois, Résurrection de Bi Gan, L’agent secret de Kleber Mendonça Filho et Magellan de Lav Diaz. Côté streaming enfin, Netflix a sorti sur sa plateforme Jay Kelly de Noah Baumbach et Wake up dead man de Rian Johnson.

Les films de décembre 2025

Pour l’éternité (Eternity) de David Freyne

Quand les comédies romantiques prennent fin, nos héros se déclarent leurs amours pour toujours. Ce toujours n’est pourtant pas éternel, et c’est ce que Eternity vient nous dire. Avec qui vivre pour l’éternité ? Si la fin du film reprend le « pour toujours » des comédies romantiques habituelles, le film de David Freyne pose la question de l’éternité et de ce que l’on recherche en amour. Il perd son temps dans sa première partie, questionne par son concept mais quand la fin arrive, la sensation d’avoir pendant quelques dizaines de minutes vécu la quête d’un amour éternel nous laisse sortir souriant et avec l’envie de rappeler à la personne qu’on aime qu’on l’aime.

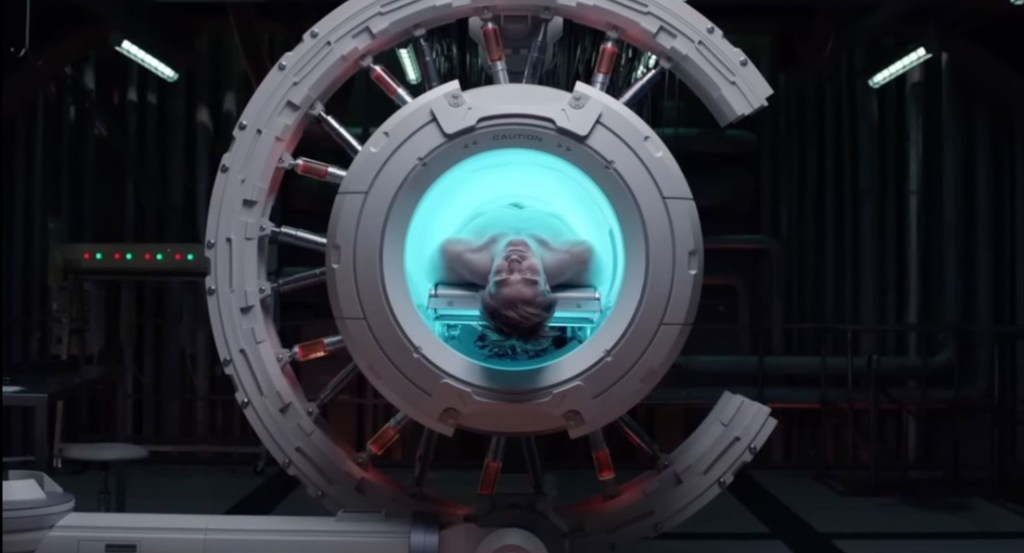

Dans Eternity, Elizabeth Olsen se retrouve dans la vie d’après et doit choisir avec qui elle veut passer son éternité : Miles Teller, époux depuis soixante ans, ou Callum Turner, premier mari et amour inabouti.

Le concept du film vient questionner par sa cohérence : un monde éternel proposant de vivre où l’on souhaite sans pour autant permettre tous types de vie. Où sont les passionnés de monde gothique ? Médiévaux ? Où sont les représentations non USA-centré ? Comment fonctionne ce monde ? Comment fonctionne cette éternité ? Ces questions sont trop nombreuses et n’intéressent pas tant le réalisateur préférant filmer un triangle amoureux. Il prépare la situation par le personnage de Miles Teller, nous emmène avec lui trop longtemps, puis Elizabeth Olsen arrive et alors que la caméra devrait l’accompagner dans son choix, la narration garde une permanence avec Teller. À trop le suivre lui, à trop vouloir souhaiter son éternité, on perd la difficulté du choix qui s’impose à Olsen. Le film se perd dans son concept et dans son choix narratif, fait sourire, se montre plaisant, mais trop long. Il faut attendre que le choix soit fait pour qu’Elizabeth Olsen redevienne le point central. On s’attend à ce que le film se termine. Pourtant il ouvre à ce moment ce qui le place comme une comédie romantique sincère et touchante. Par des silences, la caméra fait revivre les doutes d’Olsen et ses joies passées se lisent dans ses yeux. L’actrice offre un jeu sublime dans ce dernier quart, s’amusant à jouer une vieille dame dans un corps de jeune, perdue dans une fougue qu’elle ne veut plus. Même le concept, jusque là original mais bancal, prend une autre tournure : Olsen fait face aux règles des éternités pour retourner voir Teller, elle voyage dans ses souvenirs poursuivie par les gardiens de ce monde. Le grain, le fond flou et bleuté, la reconstitution d’un passé dans lequel avance Elizabeth Olsen, la musique mélodieuse : tout participe à créer ce sentiment d’allégresse amoureuse, à espérer pour sa réussite (que l’on sait pourtant atteinte). Dans ses trente dernières minutes, Eternity a dépassé son concept bancal et ses longueurs pour créer une petite bulle de jubilation amoureuse à laquelle on croit et à laquelle on souhaite participer, tout en donnant une substance à son univers et à ses codes. Des comédies romantiques originales capables de faire croire en l’amour sans tomber dans un pathos trop évident, c’est tout ce qu’on demande.

Résurrection de Bi Gan

Résurrection est un beau film, formellement irréprochable (le rouge de la dernière histoire, le kitsch du prologue et de l’épilogue). La pupille prend plaisir à voir défiler de belles images pendant deux heures quarante. Mais les images ne font pas tout, et si le kitsch donne de la vie au film, la présentation de Bi Gan touche plus au musée, présentant ses tableaux sans installer de réflexions, sans laisser le spectateur se promener dans son musée. Bi Gan est le guide nous forçant à voir ce qu’il souhaite sans donner à ce qu’il présente la moindre passion justifiant cette visite.

La salle est censée être le musée, le film l’œuvre. Pour Bi Gan, le film est musée mais où est donc l’œuvre exposée ? Résurrection sous-entend son existence quand il laisse de l’organique et de la poésie revenir dans sa séquence en bateau, mais ce moment précède la fin. Il est beau, onirique et organique, il atteint ce que le film ne touchait alors jamais.

Pendant les près de 2h l’ayant précédés, tout est trop froid, trop complexe par rapport au concept même du film. L’intérêt suscité par le muet n’est plus, les séquences parlantes le remplace par leur longueur et leur sérieux. On ne s’attache pas aux personnages, on les voit défiler sous nos yeux à travers une réalisation formaliste. Oui c’est beau, mais la beauté suffit-elle à créer de l’émotion ? Bi Gan nous force à contempler son talent formel indéniable mais n’appuie pas sa réflexion. Son film est un cube blanc, il présente six histoires ensemble sans en créer une idée, sans réfléchir l’exposition qu’il devient. Il nous vend un concept innovant (un monde sans rêve) mais transforme tout son long-metrage en un grand rêve dans lequel l’absence de la rêverie ne se ressent jamais.

Bi Gan devrait réaliser une exposition immersive sur le cinéma : là on serait peut être emporté par ce qu’il présente, par son hommage au cinema des premiers temps, par sa vision du cinéma comme un rêve. Devant une exposition, le mouvement des visiteurs les rendraient actifs : on pourrait prendre notre temps à admirer le travail des decors sans regretté l’absence des corps ; on comprendrait le manque de travail sur la narration et l’univers par la générosité d’une exposition somme sur le cinéma, accompagné d’une petite histoire justificative. Or, Résurrection n’est pas une exposition mais un film-musée, plus proche d’une adaptation de l’escape game du grand Rex où tout deviendrait symbole qu’un film cherchant à emporter le spectateur. L’aspect musée du long-métrage n’est pas aidé par le maniérisme de Bi Gan, favorisant les symbolismes aux personnages, préférant la beauté à l’émotion. Nous ne sommes plus spectateur émancipé mais spectateur abandonné, forcé de contempler une fresque incapable de nous emporter.

Wake Up Dead Man de Rian Johnson

Comme Benoît Blanc, athée se retrouvant presque à accepter des secrets de la foi, on se retrouve a accepté le mystère de Wake Up Dead Man malgré l’absence d’ambitions de Netflix.

Troisième Whodunnit de Rian Johnson et de son détective Benoît Blanc (Daniel Craig), Wake Up Dead Man est le deuxième à sortir exclusivement sur Netflix. Après Ana de Armas dans Knives Out et Janelle Monae dans Glass Onion, le co-protagoniste est cette fois-ci incarné par un Josh O’Connor en jeune prêtre idéaliste. Rien de surprenant au final d’y retrouver la continuation d’une consumérisation grandissante de l’art imposée par la plateforme.

Wake Up Dead Man coche toutes les cases d’une production Netflix, sans ambition pour la plateforme qui confirme son statut d’usine à produits non finis. Le montage voit se mettre en place des transitions nous extirpant du pacte de suspension d’incrédulité (le moment où O’Connor interrompt une réunion des paroissiens en devient ridicule) ; le title drop tombe comme un cheveux sur la soupe pour disparaître aussi vite qu’il est apparu ; la mise en scène est moins inspirée. Même la photographie, atout lumineux de Knives Out et même de sa suite, rentre entièrement dans le cahier des charges Netflix : aucune nuance ne ressort, même au sein de cette église au grand potentiel visuel. En basant son film sur le rapport entre la religion et la situation politique des Etats-Unis, Rian Johnson avait une opportunité parfaite de travailler une iconographie religieuse à la manière de la deuxième saison de la série Fleabag de Phoebe Waller-Bridge. Dans Fleabag, le lien entre religion et sentiment est valorisé par un détournement ludique et intelligent des codes de la représentation chrétienne en art. Ici, les plans peuvent correspondre à n’importe quel sujet. Si Knives Out s’ancrait dans l’univers automnal de ce grand manoir et que Glass Onion critiquait par sa lumière les géants de la tech, la lumière de Wake Up Dead Man est d’une banalité netflixienne, pouvant appartenir à n’importe quel autre film (ou série) de la plateforme qui ne voit plus l’art que comme un produit consommable. Là où c’est d’autant plus dommage, c’est que Wake Up Dead Man a tout pour être un bon film et nous fait accepter ses défauts par la force de divertissement que Rian Johnson porte en lui.

Quand le réalisateur se réveille, il transforme sa mise en scène jusque-là banale en exercice ludique et amusant : Johnson touche à l’horreur dans deux séquences avec brio, faisant naître une angoisse absente et un regain d’intérêt dans cette enquête. Quand il se rappelle que l’éclairage ne consiste pas à tout éclairer pareil, il joue de la luminosité de l’église pour toucher à l’imagerie religieuse. Son film gagne une beauté qui sert le propos du réalisateur : la reprise du religieux par l’extrême droite. Sans tomber dans un déni total de la religion, le scénario de Rian Johnson propose une vision nuancée du christianisme : idéalisme parlant à ceux dans le besoin, spolié par un conservatisme réactionnaire. Wake Up Dead Man porte bien son nom dans ces moments-là : le spectateur jusque-là passif est invité à se réveiller face au film, à participer à cette enquête, à réfléchir à son propre rapport à la religion grâce au sursaut de mise en scène de Johnson.

Oui, on assiste à un film perfectible à tous les niveaux, à un film symptôme de la transformation de notre manière de percevoir les œuvres cinématographiques. Mais on finit par se laisser prendre par son mystère, à y trouver des qualités nous rendant le visionnage plus passionnant. Soyons pessimistes et voyons y la réussite du plan Netflix à baisser nos attentes envers les œuvres. Soyons optimistes et voyons la réussite de Rian Johnson dans une entreprise imposant un cahier des charges tel qu’il en devient difficile de produire de la qualité. Peu importe le point de vue choisi, Wake Up Dead Man est parvenu pendant 2h26 à nous porter avec lui, et ce n’est pas le cas de tous les films Netflix.

Jay Kelly de Noah Baumbach

Il n’y a plus de movie stars, ou du moins celles qui restent ne sont plus synonymes de succès garanti (les déceptions commerciales de Mission Impossible 8 pour Tom Cruise ou One Battle After Another pour Léonardo DiCaprio, bien que ce cas ne soit pas vraiment une déception étant donné le projet). Les salles de cinéma états-uniennes se vident peu à peu. Récemment Netflix a racheté la Warner, l’un des derniers Majors à croire toujours dans la salle (pas tout le temps, en témoignent la politique de sortie simultanée sur HBO Max pendant le Covid ou l’annulation de Batgirl). Le paysage cinématographique des Etats-Unis va changer, dominé par cinq grandes entreprises (Apple, Netflix, Amazon, Disney et Paramount) ne cherchant que le profit à la place de l’art. Dans cette atmosphère mortifère, Noah Baumbach signe un film sur un acteur vieillissant, mais le fait au sein de la plateforme de streaming ayant précipité la mort du cinéma hollywoodien.

Porté par Georges Clooney et Adam Sandler, Jay Kelly est le film “prestige” de Netflix en cette fin d’année, le film de la plateforme cherchant à obtenir ses oscars parce qu’à quoi bon tuer Hollywood si on ne peut récupérer les lauriers de l’industrie au passage.

Le film de Baumbach cherche ses oscars et s’enferme dans un nombrilisme mais ne dépasse pas son petit confort. Le star system est mort, Hollywood agonise, pourtant Noah Baumbach maintient l’illusion que tout va pour le mieux dans son monde artificielle netflixien. Même quand Clooney rencontre de “vrais gens”, tout fait faux par la gaieté surréaliste des personnages vus du haut du perchoir du réalisateur qui ne s’embête pas à descendre voir le vrai visage de la société. Jay Kelly rappelle toujours Valeur Sentimentale de Joachim Trier, sorti cette année, par sa filiation à un père de deux filles dans le cinéma se questionnant sur son œuvre et sa relation avec ses filles. Pourtant contrairement au film de Trier, le film de Baumbach ne s’embête pas à cueillir la vérité de l’extérieur, ne s’embête pas à questionner le médium (comment ne pas penser pendant tout le visionnage à la scène de Valeur Sentimentale dans laquelle Stellan Skarsgard ne comprend pas qu’un film puisse sortir ailleurs que sur Netflix), ne s’embête pas à construire l’émotion (les scènes de Jay Kelly cherche le pathos avec une telle force que l’émotion est absente), ne s’embête pas à chercher l’intimité et le problème de l’entre-soi. Le star system est mort, Hollywood agonise, Noah Baumbach s’y résout sans se battre, sans quitter le nombril de George Clooney. Peut-être qu’en axant son film sur Adam Sandler le film aurait moins été dans cet entre-soi.

La prise de conscience de ses défauts du personnage de Clooney passe de manière superficielle par sa pléiade de clichés (la vision utopiste du peuple) là où la comparaison avec Valeur Sentimentale permet de se rendre compte du fossé existant entre Stellan Skarsgard et le pourtant sympathique Georges Clooney. Quand vient la scène finale, le grand moment émotion où Clooney regarde des extraits de ses vrais films, on comprend où était le sujet du film, le regard d’un acteur sur sa carrière de manière métadiscursive. Pourtant pendant deux heures on a vu un acteur voyager dans l’artificialité de ses souvenirs sans que le sujet ne dépasse le nombrilisme pour porter la véritable réflexion qui aurait dû mener à cette conclusion. Pire, cette fin en devient presque gênante, le film n’ayant pas su la desservir dans sa logique narrative interne (comment croire que ce jeune Clooney soit le même que le personnage qu’on voit sachant qu’il est interprété par un acteur au physique complètement opposé dans le film) ni dans sa logique thématique. Le star system est mort, Hollywood agonise, la fin de Jay Kelly nous rappelle que le sympathique Georges Clooney n’est pas si bon acteur, les extraits de sa carrière sélectionnés ne montrant qu’une seule expression faciale.

L’agent secret de Kleber Mendonça Filho

L’agent Secret est un des films les plus étonnants de 2025 par ce qu’il crée : magistrale pendant une vingtaine de minutes, le film s’essouffle progressivement tout en maintenant de nombreuses réussites formelles et émotionnelles. Une fois sorti de la salle, on repense à la maestria du début et au brio de la fin. Ce qu’il y a entre les deux, la partie décevante, est pourtant loin d’être mauvaise. Alors qu’il aurait pu être un chef d’œuvre, L’agent Secret est un bon, voire très bon, film.

L’agent secret est le nouveau film de Kleber Mendonça Filho, doublement récompensé à Cannes, pour sa mise en scène et son acteur principal, Wagner Moura.

Quand L’agent Secret débute, il nous promet un grand moment de cinéma. La tension est palpable, le montage passe d’un beau plan à un autre, toute la violence du Brésil de la dictature se voit dans ces quelques minutes, Wagner Moura est sublime. Un rien devient vecteur d’angoisse, qu’il s’agisse du contrôle de la voiture ou du personnage déguisé. Kleber Mendonça Filho ouvre la suite de son film par des fondus et par les plus belles surimpression de l’année. Le film avance, la fibre portée par son introduction s’essouffle alors à mesure que L’agent secret ouvre des portes. On nous promet du grandiose, on se retrouve avec du bon, souvent du très bon, notamment dans les choix de mise en scène, mais la promesse initiale n’est pas tenue à l’issue des 2h40.

L’agent secret ouvre différentes intrigues potentielles, comme son personnage ouvre les différentes archives à la recherche de sa mère. Comme lui, qui perd cette quête de retrouver sa mère, on perd ce que Kleber Mendonça Filho veut nous raconter. Il ouvre énormément de pistes, avec un brio dans la grande majorité, mais se perd entre elles. L’agent secret va jusqu’à questionner le rapport du cinéma dans la mémoire du monde dans une des plus belles scènes de l’année (le montage passant du fils de Moura devant la télévision à Moura devant un écran de cinéma). Les éruptions dans la narration de moments autres que ceux suivants Wagner Moura, comme le duo d’assassins, le trio de policiers ou la jambe poilue intriguent d’abord puis finissent presque par lassés lorsque l’on perd de vue l’enjeu du film. Pourtant rien ne transforme L’agent secret en mauvais film, ce qui agît n’est qu’une déception dûe à une perte de focalisation du film sur son sujet. Ces pistes qui sont ouvertes le sont avec un grand brio. Tout est hyper beau et tout est fait pour nous prendre dans ce récit auquel on croit, dans lequel on porte l’espoir d’un grand moment de cinéma.

Quand la séance est finie, que L’agent secret reste dans l’esprit, que l’on essaie de réfléchir à ce drôle d’objet filmique on comprend alors : le film est un puzzle, celui du présent sur le passé. Un puzzle qui peine en ne donnant pas toutes ses pièces mais un puzzle qui donne envie d’être rejoué afin de capter toutes les nuances qui ont pu échapper la première fois. Peut-être qu’en revoyant L’agent Secret, le chef d’œuvre promis par les vingt premières minutes prendra forme sur son intégralité ? À l’issu de ce visionnage unique, on a envie d’aimer L’agent secret pour ce qu’il a su être capable de susciter : une réflexion active sur les images se donnant à nous, une réflexion n’oubliant pas de créer une forme plus que plaisante et de susciter des émotions par sa tension, son acteur principal et sa musique. Tout est beau, tout est émouvant, tout est réussi. Le plus gros problème de l’agent secret aura donc été de promettre un chef d’œuvre dans ses vingt premières minutes pour n’être qu’au final qu’un très bon film : le cinéma ne tient pas toujours toutes ses promesses mais il est une promesse par son existence même.

Avant de présenter en image les dix films qui m’ont le plus marqués au cours de cette riche année 2025, un point sur la situation des salles françaises s’imposent. En 2025, les salles hexagonales ont enregistrés environ 157.21 millions d’entrées contre 181.27 millions d’entrées en 2024. Si le mois de décembre s’est bien porté notamment grâce aux valeurs surs du Disney de Noël et d’Avatar, le reste de l’année a été en demi-teinte entraînant un plan d’aide du CNC pour les exploitants. Mais où sont passés les vingt millions d’entrées manquantes ? Les films art et essais ont connus une année prospère (700.000 entrées pour Sirat par exemple) tout comme la part du marché national confirmant une fois de plus le statut d’exception culturelle français. Les films Hollywoodiens aussi ont connus un beau succès hexagonal : Superman, Sinners, Minecraft, Une bataille après l’autre, Lilo & Stitch, Dragons, F1, Jurassic World et même des films ayant moyennement fonctionnés à l’international ont attirés les foules en France comme Mickey 17 et son million d’entrés ou Mission Impossible 8 et ses deux millions et demi de spectateurs. Les spectateurs habitués n’étaient pas moins au rendez-vous que les autres années. Ce qui a manqué par rapport à 2024 est le succès massif de trois long-métrages ayant ramenés des non-habitués en salles : L’amour ouf, Le comte de Monte-Cristo et Un p’tit truc en plus. En combinant le box-office de ces trois films, on obtient environ les vingt millions manquants. Ce dont 2025 a manqué n’était donc pas de spectateurs mais de films porteurs capables de faire se déplacer un public non cinéphile et non-initié en salles. Ce genre de succès ne se prédit pas (l’échec de Chien 51 au box-office en comparaison à l’énorme surprise qu’était Un p’tit truc en plus l’an dernier). Bien qu’il y ait des valeurs sures comme Avatar, porteur de ce mois de décembre et appui solide pour le début de l’année 2026, le cinéma est un art. Or, il est difficile de prédire parfaitement ce que le public viendra voir en masse. Espérons pour les exploitants que l’année 2026 aura son lot de surprises pour permettre aux salles de se maintenir en vie.

L’année 2025 en dix films : les mentions honorables

- Splitsville de Michael Angelo Covino

- La petite dernière de Hafsia Herzi

- Frankenstein de Guillermo Del Toro

- Je suis toujours là de Walter Salles

- Mon gâteau préféré de Maryam Moghaddam et Behtash Sanaeeha

- Mentions spéciales : Pluribus saison 1 de Vince Gilligan, Astérix : le combat des chefs d’Alain Chabat et Andor saison 2 de Tony Gilroy

L’année 2025 en dix films : le top 10

10. La vie de château : mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi

9. Wallace & Gromit : la palme de la veangeance de Nick Park et Merlin Crossingham

8. One Battle After Another de Paul Thomas Anderson

7. Mickey 17 de Bong Joon-Ho

6. Un simple accident de Jafar Panahi

5. L’agent secret de Kleber Mendonça Filho

4. Arco de Ugo Bienvenu

3. Left-Handed Girl de Shih-Ching Tsou

2. Life of Chuck de Mike Flanagan

1. Valeur Sentimentale de Joachim Trier

Sources

- CNC

Laisser un commentaire