Le mois de septembre, mois de la rentrée scolaire, universitaire mais aussi cinématographique. Connu pour ne pas être le mois le plus performant au box-office mais donnant un avant-goût de l’automne, période cinématographique propice entre course aux oscars et écoulement des différents festivals de l’année en salles, Cannes et Venise en tête.

Avec 9,47 Millions d’entrées, le mois de septembre 2025 est en recul par rapport aux 10 millions d’entrées de septembre 2024. Ce chiffre, en légère baisse, s’additionne à la chute au box-office des mois l’ayant précédés, continuant de faire de 2025 une année de crise cinématographique conduisant le CNC à mettre en place un dispositif d’accompagnement exceptionnel pour les exploitants en difficultés. Les objectifs d’entrées de 2025 ne seront surement pas atteints, il faut espérer que malgré cela les chiffres remontent pour les trois derniers mois de l’année et continuent ainsi en 2026.

Pourtant, les propositions cinématographiques étaient là sur le plan artistique et le succès éclair du quatrième Conjuring a confirmé une envie de se rendre au cinéma, peut-être plus pour vivre une expérience, un événement, que pour se laisser porter par l’ensemble des autres propositions. Conjuring 4 de Michael Chaves a donc été la grosse sortie hollywoodienne du mois, avant la proposition plus artistique de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another lors de la dernière semaine de septembre. Sont aussi sortis niveau films états-uniens, Libre-échange de Michael Angelo Covino et Highest 2 Lowest de Spike Lee, lui directement en streaming, tous deux présentés à Cannes. Niveau films francophones, une pléiade de propositions ont tenté de trouver leurs publics : Fils de de Carlos Abascal Peiro, La voie du serpent de Kiyoshi Kurosawa, McWalter de Simon Astier sur Prime Video, Dalloway de Yann Gozlan, L’intérêt d’Adam de Laura Wandel, Rembrandt de Pierre Schoeller, Muganga : celui qui soigne de Marie-Hélène Roux ou encore Classe moyenne de Antony Cordier. Niveau international sont sortis le film japonais Exit 8 de Genki Kawamura, le film taïwanais Left-handed Girl de Shih-Ching Tsou, Oui de l’israëlien Nadav Lapid ainsi que Renoir de la japonaise Chie Hayakawa.

Fils de de Carlos Abascal Peiro

Fiction politique d’un ex journaliste, Fils de s’abandonne à des effets de style kitsch rompant avec le sérieux du sujet mais, sans offrir une alternative comique et parodique, pèse sur la narration et ne révèle que deux ou trois sourires dispersés en 1h45. Fils de parvient à ne pas tomber dans le tous pourris, montrant qu’une honnêteté politique peut finir par s’atteindre en sortant du carcan des enjeux de pouvoir, remettant d’ailleurs le rôle du journalisme en contre-pouvoir des dominants à sa place. Ce que le film gagne en conception de la vie politique, dévoilant ses magouilles et cherchant un certain optimisme dans un avenir consciencieux, il le perd en réussite cinématographique : les personnages, d’abord appréciables, deviennent détestables au fur et à mesure du récit, les flash-backs apportent un aspect grotesque au tout tandis que les choix esthétiques, entre pub, parodie et véritable thriller politique ne parviennent à créer un tout cohérent que l’on souhaite suivre, et ce malgré quelques bonnes idées, un travelling révélateur de la relation entre les personnages notamment. Partant d’un concept propice à un bon film sur la politique, la comédie n’empêchant pas le thème, Fils de se perd dans ses aller-retours, dans ses intrigues de personnages, dans son écriture des personnages féminins et dans ses visuels ne sachant où aller. Le potentiel était là, le casting fait de son mieux, mais le tout est au mieux maladroit quand il n’est pas inconséquent.

Splitsville (Libre-échange) de Michael Angelo Covino

Sans tomber dans la vulgarité, malgré un humour de screwball comedy assumé, Michael Angelo Covino fait avec Splitsville une démonstration de l’hypocrisie romantique de la bourgeoisie, en particulier masculine (difficulté d’un homme a accepté la liberté d’une femme), en alliant finesse d’écriture et efficacité comique. Rythmant son film plutôt sans temps mort, un léger ralentissement se creuse lorsqu’arrive les problèmes financiers. Covino joue des attentes comiques du spectateur pour contourner le schéma de comédie hollywoodienne, l’approchant d’une comédie française sauce Alain Chabat en y ajoutant une poignée de Looney Tunes dans une scène de bagarre démesurée, où l’orgueil masculin se lie à l’hypocrisie bourgeoise. Tout en n’ayant peur de filmer la ridiculité masculine, y compris celle des gentil, la réalisation ne se contente pas de rire des personnages mais rit avec eux, donnant envie de les voir évoluer. On en vient heureux de ce final pourtant trop généreux envers son protagoniste, mais contrebalancer par le personnage de Dakota Johnson. Rien n’est révolutionnaire dans l’écriture des personnages féminins, un certain regard masculo-centré persiste, mais celles-ci existent avant tout comme personnages, sont libres de leurs envies et le texte n’hésite pas à le rappeler, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas dans les comédies US. Efficace dans sa manière de filmer, Covino trouve une grâce dans des choix de bandes originales participant à l’ambiance comique réussie et à sa manière de filmer l’irrationnel, comme une sitcom se transformant en film. La pudeur est mise de côté pour filmer la réalité des relations, amoureuses et amicales, l’hypocrisie qui en nait et l’impact de l’environnement socio-économique sur le tout, sans oublier d’offrir de quoi se mettre sous la dent en matière d’humour (jeux de mots sur les dents compris d’ailleurs).

Left-handed girl de Shih-Ching Tsou

Pour son premier film en tant que réalisatrice, Shih-Ching Tsou signe avec Left-Handed Girl un beau film de résilience lié à un portrait de femmes faisant face au traditionalisme de Taipei. Sous ces airs de film social sur l’enfance, la réalisatrice dresse un portrait de ceux à la marge de Taipei, de ceux oubliés, ouvrant son film à un cri de résilience politique face à ce qui les entoure, ce qui les enferme. La caméra ouvre ainsi son récit par le rythme qu’elle crée et les néons qu’elle instaure, créant un univers propre aux héroïnes par le montage, un monde où elles parviennent à trouver une source de bonheur une fois que la dureté de la réalité a été acceptée, son affrontement aussi. Shih-Ching Tsou, parvient à filmer ceux à la marge sans jugement mais plutôt dans une volonté de les accompagner tout en mettant l’accent avec une sorte d’humour cathartique sur l’hypocrisie d’une petite bourgeoisie se disant aidante de ceux en difficultés mais laissant croupir leurs proches pour conserver les apparences. En filmant à hauteur d’enfants (kaléidoscope, placement de la caméra), la réalisation crée un rythme alliant douceur et frénésie, rythme accentué par le choix du grain, le montage et la musique offrant la vision d’une joie et d’une tristesse mélangées sans tomber dans le mélodrame sociale classique et lourd, et cela malgré une perte de rythme dans la seconde partie du récit où, quand les problèmes s’additionnent, le film frôle la lourdeur des films sociétales clichés mais parvient de justesse à l’éviter pour se maintenir sur sa lignée cinématographique propre : le portrait intime rempli de beauté d’une famille dysfonctionnelle, filmée avec amour et compassion, sans oublier leurs failles. Limiter le film au rôle de Sean Baker serait d’une certaine manière retirer à Shih-Ching Tsou son importance et celle du message sur la société taïwanaise, tant la réalisatrice parvient à créer son univers à elle, s’émancipant du cinéaste avec lequel elle a travaillé sur plusieurs films pour créer sa propre cinématographie, mettant en avant avec beauté ceux à la marge, magnifiée par un trio d’actrices pleines de talents et de justesse.

Oui de Navad Lapid

Oui de Navad Lapid possède une sincérité dans ce qu’il raconte, à savoir le regard d’un israëlien sur la situation de son pays suite aux attentats du 7 octobre et la riposte israélienne sur Gaza. Cette sincérité dans le regard, attestant de l’existence d’une critique de l’État d’Israël fait face à un confusionnisme politique plus global du long-métrage. Nuancé par le personnage de Jasmine, ce rapport à Israël est contrarié par l’envie de Lapid de filmer ce qu’il connaît uniquement, oubliant presque, à l’exception d’une courte scène, le contre-champ palestinien pour se focaliser sur les aspirations amoureuses et sexuels de son protagoniste, limitant la femme à un simple corps et à son aspect maternelle lors de la première partie du film : il faut attendre la troisième partie pour que Jasmine devienne un véritable personnage. Ce confusionnisme se lie à l’aspect outrancier du long-métrage et à son problème de tonalité.

Cette outrance vient diluer le fond du film, le fond sincère se transformant progressivement en prétexte pour s’amuser avec la caméra, parfois via des idées révélatrices du potentiel filmique du film telle la manière de filmer la ville, parfois via des passages ralentissant le rythme par un surplus de style paraissant inutile tel le combat à travers le mur. Cette outrance et son lien à l’aspect politique se retrouve lorsque Lapid brise le quatrième mur pour le plaisir de jouer avec les codes cinématographiques. Il crée un dialogue avec le spectateur où le personnage qui nous parle peut apparaître comme représentant de la pensée du réalisateur : cette intervention de style relativise presque les actions d’Israël, accentuant le confusionnisme de l’ensemble. Certes, cela peut être vu comme de la satire mais il faudrait pour cela passer outre les problèmes de tonalité du long métrage, marquée par des dialogues presque romanesques se liant avec un ton grotesque les faisant tomber à plat ou inversement. Le rire et le sérieux se mêlent sans délimiter leurs frontières, empiétant ainsi l’un sur l’autre : Oui ne sait où aller et dilue par son outrance le fond de son propos.

Exit 8 de Genki Kawamura

Exit 8 ne sait pas trop ce qu’il veut être entre redite du jeu vidéo ou film psychologique. En résulte un début en vue à la première personne où les émotions du protagoniste, ainsi qu’un souffle cinématographique, sont absents puis d’une suite, plus cinématographique, cherchant d’ailleurs à faire de beaux plans mais plomber par une psychologie impossible due à l’absence de lien émotionnel au protagoniste. Quelques idées, comme le changement de point de vue, apportent un regain au récit mais celui-ci tourne à vide, allongeant sur 1h35 un schéma répétitif que la lourdeur de la mise en scène et des symboliques ralentissent. Le concept ne méritait pas un temps si long, ou alors la psychologie interne du protagoniste aurait dû être mise en avant plus tôt, de manière moins absurde. Exit 8 se retrouve entre deux chaises, d’un côté la volonté de créer un film d’angoisse à inspiration vidéo ludique empêché par la grossièreté et la tentative de psychologie, de l’autre un film d’angoisse psychologique empêché par le manque d’attache à l’égard du héros, par la lourdeur des symboles et la réduction de ce qui entoure le héros, la notion d’individualisme tenant d’ailleurs un aspect paradoxale dans le récit. On retiendra l’idée que le métro est synonyme de la déshumanisation du quotidien, idée qui aurait mérité à être traité avec moins d’absurdité et sans le paradoxe individualiste du long-metrage.

Sirat de Olivier Laxe

Ce prix du jury à Cannes rappelle d’autres tentatives de sensation pure de 2025, The Brutalist ou F1, mais y rajoute la perversion psychopathe de L’accident de piano et Eddington. En privilégiant la sensation, alliant le son à des images simples, la réalisation en oublie de s’intéresser au cœur du sujet : les personnages. Ceux-ci, alors qu’ils possèdent de quoi les rendre intéressants tombent vite dans l’oubli, aucune attache émotionnelle n’étant créée avec eux, rendant les chocs vides de toute tristesse, presque banal en raison de la perversion filmique (mort de l’enfant). La quête du père n’apparaît que comme un prétexte à justifier ce sous Mad Max tandis que le contexte d’une troisième guerre mondiale est oubliée, sauf lorsqu’il faut placer des répliques censées faire réfléchir mais touchant avant tout du ridicule. Les personnages en apparaissent creux, la perversion filmique nous éloigne d’eux et de leurs actes, rendant le tout très long. Outre les personnages principaux, la représentation des marocains dans le film pose question : la mise en avant étant avant tout sur des occidentaux en soif d’aventures, les locaux n’étant dans Sirat qu’une représentation que l’on peut questionner. Deux moments surplombent le reste, le feux des camions dans la nuit et une danse dans le désert réussie, avant d’être interrompue par une tentative ridicule d’émotions puis par le retour de la perversion. Chaque moment après cette scène ne nourrit qu’un repoussoir face à ce que l’on voit.

L’intérêt d’Adam de Laura Wandel

Par sa volonté documentariste, l’intérêt d’Adam creuse un fossé entre les performances de Léa Drucker et Anamaria Vartolomei au reste du casting, plus plat. Si les deux actrices, Léa Drucker principalement, vivent leurs personnages, cet écart d’interprétation vient donner le sentiment d’une volonté de filmer ces actrices plus que ce qui les entourent. Ce sentiment s’oublie lorsqu’elles sont toutes les deux, mais revient dès qu’elles interagissent avec d’autres personnages à l’incarnation moins puissante. Cette envie de documentarisée cette fiction vient aussi créer une distance dans la première partie du film où l’on se retrouve déstabiliser par ce que le film nous propose. C’est en cela que le documentaire État Limite de Nicolas Peduzzi sorti l’an dernier paraît plus fort, affirmant son parti pris et traitant aussi du manque de moyen accordé aux hôpitaux. Mais l’intérêt d’Adam n’est pas pour autant un échec. Ainsi, lorsque la caméra suit le parcours de Léa Drucker dans un hôpital débordé, elle touche du doigt les problèmes que confrontent les services publiques et la problématique du rôle de l’infirmière, entre assurer sa vie privée et tout faire pour le bien de ses patients, quitte à franchir des limites par humanité. L’intérêt d’Adam se révèle d’une densité dans ce qu’il raconte, diluant ses 1h18 dans le bon sens du terme, allongeant la durée ressentie pour accroître la tension et les questionnements posées. L’approche aurait pu être plus aboutti, mais les questionnements posées justifient ce parcours dans un hôpital labyrinthique étouffant porté par le talent de Léa Drucker.

Une bataille après l’autre (One battle after another) de Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson signe avec One Battle After Another un film populaire non pas exigeant mais cherchant à parler au plus grand nombre tout en le faisant avec attention. Si l’aspect politique du long-métrage disparaît au profit de l’intime ou inversement, Paul Thomas Anderson semble presque en avoir conscience, justifiant les défauts laissés dans le long-métrage par la volonté de divertissement intelligent accessible à tous. Ainsi la réalisation, capable de faire filer les 2h42 du film par le rythme qu’elle impose, joue en permanence avec son cadre, ses surimpressions et ses plan-séquences discrets pour transmettre les enjeux intimes et politiques : un père devant retrouver sa fille ; une lutte sans fin contre le fascisme. Penchant optimiste de l’Eddington d’Ari Aster, le film de PTA ne tombe pas dans l’abandon réactionnaire face à l’incapacité de changer les choses mais se montre porteur d’espoir envers un futur capable d’enfin les changer. La lutte elle-même contre le facisme n’est pas le sujet véritable de PTA : ce qui intéresse le réalisateur est avant tout l’espoir qu’il porte dans une jeunesse qu’il ne comprend pas, en témoigne les blagues sur le personnage non-binaire ou le quinoa, quelques peu vieux jeux, mais qu’il sait capable de grandes choses, de faire mieux que sa génération. Cette opposition de générations se voit à travers le personnage de DiCaprio, dans sa meilleure interprétation depuis Once Upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino, inutile à l’histoire aux premiers abords. Son inutilité témoigne à la fois d’un élan humoristique et rythmique pour le film, à la fois de l’importance de rentrer dans la lutte, même si la contribution est moindre de la part d’une génération ayant échoué mais devant encourager la relève. PTA ne va jamais assez loin dans ses idées politiques, se contentant de les montrer dans le fond (violences policières, enfermements des migrants, société secrète suprématiste) avant de revenir sur ses protagonistes, peine à écrire convenablement le personnage de Teyana Taylor mais contrebalance ces problèmes par une générosité dans l’action, une organicité dans les relations, un humour bien amené, une musique rythmée et une réalisation jouant avec le monde actuel sans tomber dans le désespoir : il accepte de peiner pour parler aux masses et en sort un grand spectacle Hollywoodien imparfait mais spectaculaire.

Andor ou comment Star Wars retrouve son texte politique

Depuis le rachat par Disney en 2012 de Lucasfilms, la saga Star Wars a multiplié son nombre de projets entre les séries d’animation (Star Wars Rebels, The Bad Batch, Tales of, Visions, Resistance, Young Jedi Adventures, The Clone Wars 7), la postlogie, les spin offs (Solo, Rogue One) ainsi que les séries Live-Action (The Mandalorian, Boba Fett, Obi Wan Kenobi, Ahsoka, Skeleton Crew, Andor). Parmi tous ses produits Star Wars, le sens premier de la saga semblait s’estomper de plus en plus au produit d’une capitalisation ambiante sur la saga au profit de la qualité visuelle et narrative. The Mandalorian en est la preuve, les qualités techniques de la série disparaissant au fur et à mesure des saisons, la saison 3 ne pouvant sauver son scénario par son visuel, celui-ci ressemblant de plus en plus à un fan made de mauvaise qualité. Toutefois, il ne faut pas être dupe, dès la trilogie originale, l’ambition de la saga Star Wars était de vendre des jouets. Star Wars a toujours été d’une certaine manière indissociable de la commercialisation de l’art, le choix des ewoks dans Le Retour du Jedi au lieu des wookies étant notamment dans le but de vendre des peluches. Cette volonté capitaliste de la saga s’accompagnait pourtant dans la trilogie originale et la prélogie d’une recherche visuelle et narrative sur la rébellion et la démocratie. Malgré tous ces défauts, la prélogie cherche à raconter comment une démocratie se transforme en dictature, notamment par le biais du contrôle de l’information. D’un côté la saga se finance par le biais de la commercialisation, de l’autre elle porte un message politique sur le monde. Certes, Star Wars tombe donc dans ce que Adorno critique dans Dialectique de la raison, la saga compenser son paradoxe par la mise en lumière de problèmes d’actualités tels l’impérialisme et le déclin d’une démocratie, se servant d’un système pour financer une réflexion politique plus générale, notamment sur celui-ci.

Disney semble avoir abandonné la deuxième partie pour favoriser la vente de jouets, du moins jusqu’à Andor de Tony Gilroy où, la commercialisation de Star Wars est presque entièrement absente, la série se servant de son ton sérieux pour revenir aux bases de la saga, à savoir l’opposition entre une dictature et une rébellion.

Alors que Disney se plie aux règles de Donald Trump, y voyant un moyen de continuer sa route financière, comment une série comme Andor peut-elle être réalisée par le studio alors qu’elle se révèle explicitement anti-fasciste et dénonce une réalité malheureusement d’actualité en raison de la politique de Trump et de la montée de l’extrême-droite mondiale.

Cet article n’est pas une critique de la série de Tony Gilroy mais une réflexion sur la manière dont elle aborde ses différents thèmes.

Everyone has their own rebellion

Dans sa manière de traiter la rébellion et la lutte contre l’impérialisme, Andor évite les représentations simplistes de l’idéal rebelle. Ici, l’action de se rebeller, de dire non dans le sens Camusien de la révolte, ne se contente pas d’être représenter comme une volonté vengeresse ou une quête où l’idéal révolutionnaire passe avant le reste. Au contraire, Andor met la révolte des individus et de leur agissement collectif en avant. Comment être un individu dans une rébellion commune, comment parvenir à trouver son individualité au sein d’une cause commune ? Andor vient poser ses questions dans une approche pouvant sur certains points rappeler le film à son image de Thierry de Peretti sorti en 2024, posant lui aussi les questions de l’intime dans la lutte. Si la lutte est commune, elle ne peut se faire au détriment de ceux qui forment la communauté. Andor prend alors le temps de traiter du peuple habitant la galaxie lointaine de Star Wars, de tout le peuple. Des rebelles aux habitants de l’empire, des prisonniers aux agriculteurs, le peuple est le véritable héros de Andor. De cette lutte individuelle que chacun crée peut alors naître la lutte commune. Dans L’homme révolté, Camus dit au sujet de la révolte, qu’elle “extirpe l’homme de la solitude puisqu’elle est collective, c’est l’aventure de tous”. C’est le cas dans Andor où les personnages, Cassian (Diego Luna) notamment choisissent le groupe afin de regagner leurs libertés, afin de mettre fin à l’empire. Ce choix pour la lutte ne se fait pas en dépit de l’intime, fragilisé par la dichotomie entre possibilité de mener une vie intime et rejoindre une rébellion. Si ce thème est marquant dans le développement de la relation entre Cassian et Bix (Adria Arjona), il l’est aussi dans le développement du personnage de Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) qui se retrouve à tout sacrifier, sa fille au profit d’une tradition qui la débecte alors que sa progéniture se soumet à cette tradition, ainsi que sa vie romantique ne pouvant continuer à laisser passer les choses. Ce choix entre intimité et lutte est aussi pris par le personnage de Bix, abandonnant la rébellion afin de ne plus en être un frein. Ce personnage, au développement malheureusement en deçà de ce qu’il aurait pu être en raison des traumatismes accompagnant le personnage, représente d’ailleurs l’idée que chacun porte en soi sa propre rébellion mais que chaque rébellion peut être liée à une autre. La rébellion de Bix, face aux violences dont elle a été victime, va de pair avec les révoltes des autres personnages, l’ennemi apparaissant commun alors que chaque personne à des problèmes différents.

Impérialisme et colonisation

Dans Géopolitique de la sensibilité et du savoir, pensée frontalière et désobéissance épistémologique, Walter Mignolo décrit le modèle d’une pensée ancrée dans le corps et la vie en opposition avec la suppression des corps voulue par l’universalisme. Or, dans Andor, cette opposition se dresse au cours des deux saisons, notamment à travers l’identité visuelle de la série. L’empire est représenté comme lisse, ses constructions sont ternes, les couloirs du sénat sont d’une blancheur extrême, les soldats impériaux se ressemblent tous par leurs accoutrements : toute notion de personnalité, architecturale ou individuelle est retirée, favorisant le système impérial simplifiant tout. De l’autre côté, Andor représente les différents paysages et cultures des planètes colonisées par l’empire à travers un travail visuel mettant en avant les différences, les contrastes de couleurs, la beauté artistique et les capacités culturelles des communautés vues comme inférieures par l’empire. Andor fait l’éloge de la capacité de chaque communauté à concevoir le savoir et la culture à sa manière, ce dont parle Walter Mignolo lorsqu’il traite de la pensée décoloniale. L’impérialisme, associé à la colonisation s’oppose aux cultures diverses des individus, aux moyens de faire communauté mis en avant par Andor (Ferrix, Aldhani, Kenari, Ghorman : quatre cultures différentes mises en avant par la série en opposition à la blancheur et la fadeur de Coruscant). La diversité de ces cultures se retrouve dans le vivre-ensemble permis sur Yavin IV où chacun peut vivre en harmonie. Cette approche de représentation, opposant un impérialisme s’accaparant les cultures pour les détruire ou en faire des outils de collection trouve un écho avec le documentaire Dahomey de Mati Diop, documentaire revenant sur le vol d’oeuvres d’art aux pays colonisés et leur accaparement par la France, volant ainsi la culture de ces pays.

Cette pensée décoloniale de la série, revenant sur les bases de ce qui constitue un empire, à savoir l’annexion de territoires trouve un écho avec le monde d’hier (impérialisme européen) et d’aujourd’hui (impérialisme états-uniens, impérialisme israelien, impérialisme russe, impérialisme chinois). De cela, on peut aussi voir dans la série se dresser le lien entre la destruction environnementale d’un lieu pour ses ressources (Ghorman dans la saison 2 où les manifestants sont piégés par l’empire afin de justifier un massacre de masse dans le but de pouvoir exploiter les minéraux de la planète). Cette manière de justifier le massacre de peuple afin d’accéder aux ressources qu’il possède trouve toute sa résonance avec le système du capitalisme colonial gangrénant notre société.

Andor, par ce qu’elle raconte, critique l’impérialisme et la colonisation, deux modèles toujours existant aujourd’hui, alors que la série est issue des studios Disney, modèle du soft power états-unien. Cette appartenance de la série au modèle qu’elle critique peut être vu comme du cynisme ou au contraire, comme une manière de profiter du système dans lequel l’œuvre est créée pour critiquer ce même système, pour le questionner, à la manière de la trilogie Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski.

Naissance de la pensée totalitaire

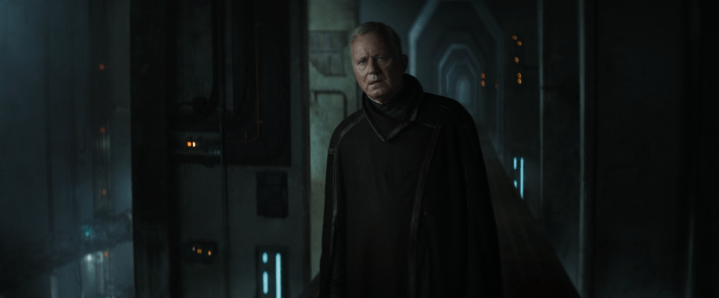

Là où une série comme Andor va plus loin que le reste de la saga Star Wars, même lorsque celle-ci assume ses racines politiques, est sa faculté à traiter non pas seulement des origines de la rébellion mais aussi des origines du totalitarisme entraînant cette rébellion. Afin de structurer cette pensée sur le lien entre Andor et le développement de la pensée totalitaire, il est intéressant de revenir sur la philosophe ayant théorisé la naissance de la pensée totalitaire, Hannah Arendt. Dans Les origines du totalitarisme, Arendt rappelle que le totalitarisme n’est pas une simple forme exacerbée de dictature, qu’il prend d’autres formes. Or, Andor nous rappelle que face à l’impérialisme et au totalitarisme, tout le monde ne subit pas la répression de la même manière : les habitants de Coruscant par exemple, notamment Mon Motha, Luthen (Stellan Skarsgard) ou Eedy Karn (Kathryn Hunter) ne sont pas touchées directement par les mesures totalitaires de l’empire, leur vie continue d’être la même. Le totalitarisme se manifeste dans Andor en créant une riposte armée et un climat de crainte, notamment sur Ferrix, par un vol des territoires des individus, notamment sur Aldhani, par l’emprisonnement arbitraire d’innocents, notamment sur Narkina 5 mais aussi sur la justification de violences en raison d’une opposition aux politiques en cours : les situations de Ghorman et de Ferrix dans la série se retrouvent malheureusement à faire écho à ce qu’il se passe aux Etats-Unis, à Los Angeles notamment, où l’armée a été déployée pour s’en prendre à des manifestants critiquant la décision arbitraire du président de mener des raids contre les personnes issues de l’immigration. La série se sert de ce que le médium télévisuel lui permet, à savoir développer une intrigue sur plusieurs heures, pour développer les différentes manières dont le totalitarisme touche, ou ne touche pas, les populations.

Le totalitarisme pour Arendt, se base sur un complot que l’on retrouve ici dans la création d’un complot à l’égard des habitants de Ghorman servant, comme le complot judéo-bolchévique pour les nazis, à justifier leur massacre. Le totalitarisme ne se contente pas de contrôler les institutions, il cherche aussi à contrôler les pensées des individus. L’importance des médias trouve ici son rôle, celui d’un médiateur de la pensée souhaitée, participant à la désinformation sur ce qu’il se passe (rôle de la radio dans l’adhésion au projet du NSDAP, complot russe sur des néo-nazis en Ukraine justifiant son invasion ou rôle des médias dans la désinformation sur la situation à Gaza dans notre réalité, représentés par le rôle des médias impériaux dans la culpabilisation des ghors justifiant leur massacre dans Andor). De cette prise de contrôle des pensées se crée aussi la peur des représailles poussant à l’inaction : Bix craignant de subir son supplice une nouvelle fois si elle fuit, Kina (Andy Serkis) acceptant sa situation déshumanisante de peur d’être tué.

De cette prise de contrôle des pensées naît ce que Hannah Arendt appelle la banalité du mal, à savoir la responsabilisation des individus, le refus de penser face aux tâches qui leur sont demandées conduisant à une déshumanisation des individus. Le long-métrage La zone d’intérêt de Jonathan Glazer représente parfaitement ce concept. Dans Andor, les deux personnages représentant le mieux cette idée sont Syril (Kyle Soller) et Dedra (Denise Gough), deux employés de l’empire. Dedra, dans son aveuglement envers l’empire, ne perçoit plus qu’elle aide l’empire à commettre des crimes de guerre, elle devient un rouage de la machine ne la remettant pas en question afin de gravir les échelons : son efficacité et son intelligence ne peuvent remettre en question les actes qu’elle commet, appartenant au système et refusant de s’en extraire. Le personnage de Syril, obsédé par l’ordre promis par l’empire mène aussi toutes les actions nécessaires afin de mener à bien sa mission. La différence de son personnage avec celui de Dedra est dans sa capacité à remettre en question les actions de l’empire, non l’empire en lui-même croyant toujours au besoin d’ordre qu’il promet, lorsqu’il rentre en contact avec le peuple de Ghorman. Andor montre donc deux modèles de banalité du mal, le premier suivant le concept de Arendt à la lettre, s’enfermant dans l’obéissance aux ordres, le second parvenant à s’en extraire légèrement par le contact des autres, par l’action. Un personnage comme Syril représente le risque de l’instauration de la pensée totalitaire dans l’ensemble des individus : Syril est une personne comme les autres, souhaitant être reconnue à sa juste valeur, travaillant dans l’optique d’améliorer les choses, Syril est un habitant du monde réel mis dans l’univers Star Wars. La tragédie d’un tel personnage se trouve ici, Syril est un rappel que l’on peut tous tomber dans la pensée totalitaire si l’on ne remet pas en question notre activité, si l’on ne pense pas par nous-même. Un personnage comme Syril, dépassé par le poids de sa mère contre lui et son besoin de réussir est aussi un bon exemple de l’importance du dialogue et de la thérapie afin de trouver, par l’autre, la remise en question nécessaire.

Arendt propose l’action et la pensée comme moyens de lutter contre le totalitarisme, ce que Syril ne fait que trop tard au contraire de Mon Mothma et de l’alliance rebelle retrouvant par l’action leur liberté, une liberté collective.

Le totalitarisme sous toutes ses formes

Comme dit précédemment, Andor rappelle que le totalitarisme n’est pas uniquement existant sous le prisme d’une dictature et qu’il ne touche pas tout le monde de la même manière. Dans la série tout comme dans la vraie vie, des régimes totalitaires existent sans que l’appareil démocratique ne soit détruit. Dans Andor, le sénat existe toujours et des votes aussi pourtant ceux-ci ne sont pas écoutés, ils font figures d’apparences. Un lieu de vie politique s’est transformé en image. Autre élément indiquant ce en quoi la série met en garde, à savoir le risque de chute de la démocratie au sein même de la démocratie, ce que la prélogie de George Lucas racontait déjà à sa manière, est la manipulation des votes. Lorsque Mon Mothma cherche à faire passer un vote en défense des ghormans, les différents sénateurs dont elle demande l’aide refusent, ne souhaitant pas perdre leur poste.

Malgré cela, le personnage de Mothma vient s’élever contre le pouvoir en place. Alors qu’elle maintient une vie stable dans un système corrompu et totalitaire, elle sacrifie tout pour ce en quoi elle croit, pour offrir à la galaxie le retour de la justice. La mise en scène de la série participe au traitement de Mothma en l’encadrant régulièrement, l’enfermant dans son cadre, notamment en début de saison 2 lors de la scène de la danse où le flou l’entourant ne se contente pas de mettre en avant la tristesse du personnage mais vient l’enfermer, elle qui continue de bouger, de s’agiter, qui refuse ce qui se passe sous ses yeux. La première caractéristique du fascisme pour Umberto Eco est le culte de la tradition. Or, le personnage de Mon Mothma, lors de la première saison et au début de la seconde, est confrontée à ce culte de la tradition, celle de la tradition de Chandrila où le mariage arrangé est courant et où la femme perd son choix en raison d’un fanatisme religieux.

Là où la diffusion d’Andor saison 2, en parallèle de ce qu’il se passe à Gaza depuis octobre 2023 trouve un écho glaçant est dans la prononciation lors de son dernier discours du terme génocide pour qualifier la situation des ghormans. En employant ce terme, que notre société cherche à mettre de côté, Andor rappelle l’importance de dire les choses et de ne pas chercher à rationaliser la mort d’individus. Une scène telle celle du discours, sur laquelle je reviens encore légèrement plus bas, est des plus importantes dans un média mainstream pour sa capacité à réveiller les spectateurs sur ce qu’il se passe dans le monde. Bien évidemment pour cela il faudrait que chacun soit en mesure de comprendre ce que raconte une œuvre et ne se limite pas à consommer une série ou un film mais parvienne à le réfléchir.

How to build a rebellion

Si le discours de Mothma, dans son entièreté, rappelle l’importance des discours dans la prise de conscience du totalitarisme, le manifeste de Nemik rappelle quant à lui l’importance de textes fondateurs afin de créer une opposition. Pour revenir sur Hannah Arendt, la philosophe donne deux méthodes pour lutter contre la pensée totalitaire : l’action et la pensée. Si l’action, à laquelle la série appelle par sa fin montrant l’ensemble des personnages prêts à agir, le manifeste de Nemik, le monologue de Maarva (Fiona Shaw) et le discours de Mothma rappellent l’importance du développement de la pensée, de la critique, de la remise en cause. Le monologue de Maarva est des plus éloquents au sujet de l’importance de la pensée afin de prendre conscience des choses, de ne pas rester passifs mais de devenir actifs :

We’ve been sleeping. We’ve had each other, and Ferrix, our work, our days. We had each other and they left us alone. We kept the trade lane open, and they left us alone. We took their money and ignored them, we kept their engine churning, and the moment they pulled away, we forgot them. Because we had each other. We had Ferrix. But we were sleeping. I’ve been sleeping. And I’ve been turning away from the truth I wanted not to face.

Un acte de résistance, tel qu’il soit, compte. Ne pas se laisser faire et combattre l’injustice trouve toute son importance dans chaque acte. Une rébellion, tout comme n’importe quelle action politique devient possible dans l’unité, dans le collectif.

L’importance d’une résistance unie est centrale à la série, seule une résistance unie, ce qui sera le cas à la fin sur Yavin IV, peut parvenir à mener la lutte contre l’empire. Le fait de montrer Cassian kidnappé par des factions rebelles ennemis accentue cette idée : la division ne mène qu’à la chute. C’est pour cela que Luthen reste dans l’ombre et cherche à unir les différentes branches rebelles qu’il connaît.

L’importance de l’unité va aussi avec l’importance du sacrifice, thème central de Rogue One de Gareth Edwards dont Andor est le préquel. Le thème du sacrifice pour une cause plus grande, sans même savoir si ce sacrifice est vain est au centre de la série, notamment du premier épisode de la saison 2 dans lequel une membre de l’empire risque tout afin d’aider Cassian à fuir. Les autres personnages sacrifiant tout pour la cause sont Mothma et Bix comme déjà dit, mais aussi Luthen. Le personnage joué par Stellan Skarsgard se révèle un des personnages les plus complexes de la saga Star Wars, n’hésitant pas à jouer les enflures lorsque cela est nécessaire pour la cause, quitte à parfois se servir des méthodes de ses ennemis, ce qui explique la séparation se créant entre lui et l’alliance rebelle.

Lien entre les époques : se servir du passé pour analyser le présent

Dans son texte L’amour extraterrestre : une mythologie à méditer Marika Moisseeff parle du récit science-fictionnel, une mythologie moderne donnant l’impression de ne pas parler de nous mais traitant en réalité de notre espèce, de ne pas parler exclusivement de notre futur mais aussi de notre passé et de nos présents. Si des parallèles peuvent se voir dans Andor entre les situations dramatiques à Gaza, au Yémen, en Ukraine, au Soudan ou au Congo, mais aussi avec la politique menée par Donald Trump aux Etats-Unis, Andor ne parle pas de ces événements. Ou plutôt, la série en parle malgré elle, parce qu’elle parle de l’espèce humaine et que la guerre, les génocides ou les viols font malheureusement partie de notre histoire et semblent condamner à se répéter. Dépeindre de tels sujets, notamment le viol, dans une série grand public se déroulant dans l’unviers de science-fiction le plus populaire permet de rappeler leur existence et leur importance, de ne pas les banaliser mais de les condamner. Sans que Andor ne parle du monde de 2025 dans son texte, elle en parle parce qu’elle est perçue par un public de 2025 ayant conscience de cette actualité, le sujet se transforme par ce qui l’entoure, que la série l’est prévue ou non. En parlant de la série, les acteurs durant la promotion disaient que Tony Gilroy l’avait écrit de manière à ce qu’elle soit autant d’actualité il y a dix ans, aujourd’hui et dans dix ans. Un constat pessimiste mais réaliste sur notre espèce, incapable d’évoluer vers un avenir plus pacifique. Malgré cela, on peut essayer, on peut tenter de se rebeller, de dire non, de se révolter face aux injustices.

Pour revenir sur le rapport entre ce que dépeint la série, celle-ci s’inspirant notamment de la seconde guerre mondiale (les Ghormans étant une représentation à peine déguisée de la résistance française, ce qui fait d’ailleurs écho à L’espionne qui dansait, épisode français de la série d’anthologie Star Wars Vision), et la politique de Donald Trump, on peut citer l’arc narratif de Narkina-5 où des prisonniers étaient envoyés en travail forcé sans même obtenir de procès ou bien le rappel des réfugiés juifs ayant quitté l’Allemagne pour survivre par le premier arc de la saison 2. Ces deux arcs narratifs font penser à ce qu’il se passe aujourd’hui avec le renvoi de migrants des Etats-Unis au au Salvador, alors même que nombreux ne sont pas originaires de ce pays. L’allégorie de l’immigration de l’arc de la saison 2, qui renvoie aux juifs lors de l’occupation allemande devant se réfugier, semble aujourd’hui redevenir une réalité en raison des projets des extrêmes droites mondiales.

Face à tout ce qu’il se passe dans le monde, le discours de Mon Mothma dans l’épisode 8 de la saison dépasse la simple résonance dramaturgique pour atteindre notre monde où celui-ci résonne avec force et actualité : “The death if truth is the ultimate victory of evil” dit le personnage, or, où se trouve la vérité en 2025 lorsque l’indépendance des médias semblent disparaître, que l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux gangrènent des intox et que la parole n’est plus donnée aux spécialistes. Andor parle d’une galaxie lointaine résonnant avec notre passé, révélant notre présent, et anticipant notre avenir.

Conclu

Outre ses qualités techniques et narratives (réalisation travaillée, dialogues riches, acteurs investis), Andor permet de redonner à Star Wars la fibre rebelle de la série. L’anti-impérialisme de la saga que l’on pensait perdu, remplacé par du fan-service bête et méchant dans une marvelification de la licence confirmant les craintes d’Alan Moore sur l’avenir des fandoms, a réussi à se refaire une place dans un univers racontant à l’origine le combat entre une dictature et un groupe refusant d’y céder dans sa première trilogie, et la chute d’une démocratie dans sa deuxième. Quand Hollywood sert des récits interchangeables, ce que Theodor W. Adorno critiquait déjà dans Dialectique de la raison en 1944, Andor se place dans la logique plus optimiste de Walter Benjamin dans L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique : lorsque des oeuvres sont travaillés, réfléchis et ne se limitent pas à une esthétisation de la politique, elles peuvent faire bouger, réfléchir les masses. Or, dans Andor, l’idéal rebel est pris au sérieux, l’une des rares fois à Hollywood (la dernière révolution marquante dans une oeuvre grand public étant The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, film dans lequel la révolte était filmée avec une appréhension réactionnaire). Ici, la rébellion n’est pas une simple affaire de vengeance, la série évitant justement cette trajectoire avec le personnage de Bix ni un idéal abstrait justifiant violence et sacrifice (Saw et Luthen étant remis en cause par exemple). La révolte ne justifie pas tout, elle ne justifie pas de prendre les armes de ses adversaires mais appelle à créer les siennes, appel à créer l’espoir, ce que représente le personnage de Casian. L’espoir est révélé dans la série par trois critères, à savoir le désir de liberté des individus, la croyance dans la fragilité intrinsèque d’une oppression et l’importance continuelle de l’essai, celui de changer les choses mais quand cela paraît impossible, l’essai de mener à un monde meilleur. Tout comme One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, Andor ne se contente pas d’un constat sur les choses, mais offre une alternative optimiste sur les possibilités d’un avenir meilleur.

Tony Gilroy aura avec sa série signait un acte fort, il aura profité de la puissance de visionnage d’une saga comme Star Wars et d’une plateforme comme Disney + pour rappeler ce qui a existé, ce qui existe et qui existera toujours mais aussi l’importance de lutter face à cela, ou du moins d’essayer dans l’espoir d’un avenir meilleur. Kathleen Kennedy a dû défendre cette série auprès de Disney, le studio n’étant apparemment pas satisfait de l’approche de la série, loin du style habituel de la saga mais cohérente avec celle-ci dans ce qu’elle regarde : Star Wars est politique et l’a toujours été.

Enfin, j’aimerais revenir sur ce que disait le critique de cinéma italien Guido Aristarco au sujet de la capacité du cinéma à révéler le monde. Cette révélation et la transmission d’idées ne se fait pas, selon Aristarco, par la simple description mais bien par la narration. C’est en cela que Andor est une série importante, la série ne se contente pas de décrire les dangers de l’empire, elle les raconte. Andor ne raconte pas l’histoire d’un homme mais l’histoire d’un groupe, l’histoire du peuple et de ce qu’il vit, le tout sans tomber dans un simple manichéisme.

Sources :

- CNC

- ‘Fandom has toxified the world’: Watchmen author Alan Moore on superheroes, Comicsgate and Trump | Alan Moore | The Guardian

- Walter Benjamin,L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique

- Theodor W. Adorno, Dialectique de la raison

- https://www.liberation.fr/culture/cinema/disney-reduit-sa-politique-de-diversite-et-retire-des-avertissements-aux-stereotypes-en-amont-de-ses-films-20250213_DMNXQEFDRBHKFMTN4UDZBI4EFU/

- Walter Mignolo, Géopolitique de la sensibilité et du savoir, pensée frontalière et désobéissance épistémologique

- Comprendre la pensée d’Hannah Arendt

- bibliothek.wzb.eu/pdf/2015/ii13-310r.pdf

- https://theplaylist.net/andor-protected-star-wars-tony-gilroy-20250408/

- https://youtu.be/Nxl3IoHKQ8c?si=accCoheVIhdiIeVs

- https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-features/tony-gilroy-interview-andor-1236342635/

- https://en.wikipedia.org/wiki/March_2025_American_deportations_of_Venezuelans

- https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-jeudi-19-juin-2025-6740735

- https://screenrant.com/star-wars-return-jedi-ewoks-not-wookiees-reason/

- Guido Aristarco, Marx, le cinéma et la critique de film

- Umberto Eco, Reconnaître le fascisme

- Marika Moisseeff, L’amour extraterrestre : une mythologie

- Albert Camus, l’homme révolté

Laisser un commentaire