Après un mois de janvier au box office prometteur, février faiblit quelque peu par rapport au nombre d’entrées du même mois en 2024 (14.48 Millions contre 15.08 Millions). Un score toujours plus faible que la moyenne avant covid. Le box office du mois est marqué par la très bonne performance du cinquième film Les Tuches (plus de 2 millions et demi d’entrées) ainsi que celles de Paddington au Pérou et Captain America 4. Les films d’art et essai se portent eux aussi plutôt bien.

Quelques films sortis en 2024 outre Atlantique sont sortis en France, notamment The Brutalist de Brady Corbet, Maria de Pablo Larrain, Queer de Luca Guadagnino et A Real Pain de Jesse Eisenberg. Côté US, les autres sortis ont été le nouveau Captain America, Presence de Steven Soderbergh ainsi que The Gorge de Scott Derrickson, directement sur Apple TV. Niveau animation, le film d’animation Looney tunes rejeté par la Warner, Daffy et Porky sauvent le monde est sorti sur le territoire français alors qu’il est privé de sortie aux Etats-Unis.

Niveau film français, Les Tuches 5 et Le dernier souffle de Costa Gavras sont sortis en salles, tout comme la coproduction française Paddington au Pérou. Côté international, le film iranien Mon gâteau préféré, le film allemand La fabrique du mensonge ainsi que le film italien Prima la vita sont tous trois sortis en février.

Par manque de temps ou d’envie, je n’ai guère vu La fabrique du mensonge, Maria, Les Tuches 5, Presence, Captain America 4, le dernier souffle ni Queer.

Paddington au Pérou de Dougal Wilson

Adieu Londres, bonjour le Pérou pour les nouvelles aventures de l’ours le plus mignon de la culture anglaise. Mais le décor londonien n’est pas le seul élément en moins de ce troisième film Paddington, le réalisateur Paul King y est remplacé par Dougal Wilson tandis que Sally Hawkins laisse sa place de mère de famille à Emily Mortimer. Le départ de ces deux figures des deux premiers volets se ressent dans ce nouvel opus. Si l’humour fonctionne toujours, le scénario, certes bien en dessous des deux premiers aurait très bien pu fonctionner à merveille à travers la pâte de Paul King. Si Wilson fait tout son possible pour offrir une réalisation intéressante à ce troisième film, il échoue plusieurs fois en voulant trop se raccrocher aux idées de King, sans toutefois avoir son talent. Cela se ressent notamment dans un montage plus faible que précédemment, donnant moins d’espace aux gags les empêchant de décoller et alternant sans trop de sens ses angles de vue (la chanson de Olivia Colman, très fun à entendre, semble par exemple mal amenée, comme une excuse pour faire accélérer le rythme de l’aventure). Wilson réussit tout de même à instaurer de bons gags visuels et à capter la force même de Paddington, à savoir sa générosité ainsi que le cœur de son histoire, celle d’un immigrant arrivé à Londres. Ce thème est ici mis en avant de manière moins subtil que dans les deux premiers films, la question de trouver sa place et de lier ses origines à son lieu de vie y étant plutôt bien développé.

Si le scénario est plus faible, la réalisation elle aussi et l’esthétique moins poussée, la seconde partie du film rappelant des épisodes spéciaux de séries Disney channel se déroulant dans la jungle (une idée très précise je l’admets) Paddington au Pérou reste un bon divertissement rempli de cœur. Le casting se donne à cœur joie (même si Mortimer peine à remplacer Hawkins), l’humour est réussi et, malgré les défauts, la gentillesse de Paddington nous pousse à chercher les qualités au film et à garder en tête les meilleurs moments (l’émotion de la fin, l’humour, quelques idées visuelles).

Daffy et Porky sauvent le monde de Peter Browngardt

Abandonnés à tort par la Warner, les Looney Tunes revivent enfin en revenant au cinéma après très (trop) longtemps. Sortant dans le contexte du mépris de son studio pour l’animation, un mépris ayant valu plusieurs annulations, The Day The Earth Blew Up (hommage cinématographique du titre que la traduction français, Daffy et Porky sauvent le monde, perd, en plus d’oublier le rôle de Pétunia) perpétue tout de même le délaissement des Looney Tunes en étant distribué en France non par la branche tricolore du Major mais par le distributeur indépendant Le Pacte. Pourquoi cet abandon ? C’est une bonne question quand le seul des trois films prévus à sortir se montre de bonne qualité, alors que celui ci était le moins prometteur des trois.

The Day The Earth Blew Up est avant tout marqué par une animation 2D de qualité, transportant la 2D classique des Looney Tunes au XXIème via une animation stylisée et des traits exagérés. Une belle manière visuelle de transporter les Looney Tunes en 2025 sans trahir leur essence. Cette volonté de conduire les Looney Tunes dans son temps tout en gardant leur essence se ressent tout le long du film que ce soit par l’image ou par la narration. Les personnages de Daffy et Porky voient leurs origines réinventés et un nouveau modèle de vie offert dans lequel les années 2020 se ressentent (Daffy devient un influenceur avant de perdre son compte tandis qu’une ironie sur le sort des livreurs Uber se fait entendre) mais ils restent au fond les même, juste ré adapté pour une nouvelle ère. Sans atteindre les qualités de réinvention des personnages du Looney Tunes Show au début des années 2010, cette nouvelle vision plus proche de la folie des premiers cartoons réussit d’autant plus quand l’aspect régressif des personnages ressort. Sans vouloir offrir une comparaison inutile, là où le Looney Tunes Show transformait les personnages féminins de l’écurie en véritables personnages (Lola Bunny y obtenait plus de personnalité qu’elle n’en avait jamais eu), ce film offre un humour parfois en retard par rapport à ses personnages féminins tandis que Pétunia, seul personnage vraiment intelligent du film se retrouve mise de côté trop souvent pour favoriser le duo.

Pour revenir sur les visuels du film, la réalisation embrasse la folie de Daffy en installant de nombreuses idées d’imagerie, à savoir une transformation de l’image pour retomber dans du cartoon pur, un humour visuel travaillé dans le détail ou encore un quatrième mur tellement brisé que le film en vient à assumer le classicisme de sa narration (Daffy nous fait un clin d’œil quand Foreshadowing est écrit en grand, l’ombre d’un spectateur quitte la salle à l’écran jugeant le scénario idiot). Le scénario tient en deux lignes et le film l’assume, prenant parti de cette connaissance pour offrir un humour plaisant et travailler son image et son duo de tête. La grande intrigue n’est pas cherchée mais plutôt le divertissement efficace ramenant le spectateur adulte en enfance et stimulant le spectateur enfant.

En bref, The Day the earth blew up est une aventure chouette à suivre dans laquelle se mélangent classicisme et nouveauté mais surtout amour des personnages. Daffy et Porky semblent intemporels, capables de rejoindre toutes les époques mais pourtant ils sont placardés, Warner croyant plus au cynisme d’un Space Jam 2 qu’à l’attention d’un Coyote V Acme ou d’un Bye Bye Bunny.

The Gorge de Scott Derrickson

The Gorge est typiquement ce qu’un film de streaming sur deux personnages avec des armes à feu jouées par des gros noms est. Dans la lignée d’un The Gray Man, bien que cette fois plus proche de la série B, le film ne tire jamais profit ni de sa romance entre bloc de l’ouest et bloc de l’est (la barrière des langues n’existant même pas) ni de l’aspect politique que peut sous entendre une telle intrigue.

Le nouveau film de Scott Derrickson, pourtant derrière l’un des meilleurs films du MCU et une des rares bonnes productions horrifiques US des années 2010, coche toutes les cases du film de commandes de streaming fade et sans vie. Le film ne possède aucune singularité, aucune identité et est impersonnel à souhait. Fainéant dans son scénario (les backgrounds sont superficiels, l’émotion absente et les enjeux expédiés), dans ses FX et même dans son rapport à ses acteurs (Taylor Joy joue aux échecs et Teller fait de la batterie). La réalisation n’échappe pas à cette fainéantise globale, favorisant des plans montrant le vide pour gagner du temps, choisissant des effets fades (des ralentis mal placés) mais révélant tout de même quelques rares bonnes idées rappelant que Derrickson a été un faiseur capable par le passé (les mouvements de la caméra filmant l’idée du lien amoureux)

Si l’action est pas trop mal et que le romance, efficace mais stagnante, aurait pu offrir quelque chose, le film se perd principalement en raison de son non choix. Entre l’action bourrine, la comédie romantique et le thriller militaire sérieux, Derrickson ne choisit pas, chaque partie contredisant l’autre et empêchant le film d’être un ensemble cohérent. Pourtant à la fin on a eu avec The Gorge ce qu’on était venu chercher, l’arnaque en est elle une quand on sait déjà à l’avance le film que l’on va regarder ?

Mon gâteau préféré de Maryam Moqadam et Behtash Sanaeeha

Mon gâteau préféré s’offre une certaine poésie dans sa manière de traiter à la fois la situation d’une femme en Iran mais aussi d’une femme d’un troisième âge faisant face à la solitude. Tout le long du film, cette poésie accompagne la tragi-comédie formée par le film avec douceur et affection, voyant éclore dans l’alchimie des personnages et le talent des acteurs une étincelle d’espoir. Cette étincelle se situe dans les micro résistances du quotidien mais le final vient renverser cet espoir naissant, apportant une conclusion narrativement et poétiquement douce, éloignant la naïveté du titre. Quelques longueurs et incohérences sur le message global se font ressentir mais malgré cela, le long-métrage confirme le talent du cinéma iranien dans sa faculté à s’opposer au régime les oppressant et à cerner la gravité de ses répressions.

Prima la vita de Francesca Comencini

Prima la vita cherche à être une fable poétique sur la relation entre un père et sa fille, mais aussi sur la découverte d’une passion, l’addiction, le décalage entre la jeunesse et l’ancien temps et sur le cinéma en lui-même. Beaucoup de sujets, de thèmes, à traiter pour un film qui fait le choix de les survoler dans un style autobiographique pouvant laisser quelque peu de côté.

En effet, si la réalisatrice se perd dans la base de son histoire, ne sachant sur quel pied danser ou plutôt sur quel pied rester, laissant l’enfance prendre une partie importante du récit avant de rentrer dans l’âge adulte pour y stagner, peinant à rendre le développement des personnages complet et visible à l’écran. Puis vient la dernière phase du récit, phase dans laquelle le film voit la relation des deux personnages prendre un autre tournant, phase conclusive qui peine là encore à conclure, offrant trois fins différentes au film.

Pourtant, Prima La Vita n’est pas mauvais : lorsque le film parvient, dans ses quelques moments, à toucher l’âme du spectateur par la beauté tragique du lien unissant les deux personnages, il se révèle d’une grande humanité et d’une envie de se servir du cinéma pour se révéler aux autres. Le récit jusque-là autobiographique, s’enfermant souvent dans cet aspect, touche un universalisme sur la nature humaine. Un drôle de choix est conduit, celui d’offrir le point de vue non de la fille, représentante filmique de la réalisatrice, mais plutôt du père : si ce choix semble parfois fragile, il révèle d’une certaine volonté d’aller plus loin que la simple autobiographie.

Imparfait mais voulant bien faire, Prima la Vita embrasse des envies de cinéma dans des effets de style souvent kitchs, offrant un drôle de mélange avec l’aspect réaliste de l’ensemble, mais rendant l’ensemble unique. Un The Fabelmans italien sans la maestria de Spielberg mais ne cherchant pas à la toucher, favorisant son propre humanisme poétique et la douceur d’une relation père-fille trop peu développée mais sublime quand elle l’est.

The Brutalist de Brady Corbet

The Brutalist s’ouvre sur l’un des plus beaux moments de cinéma de ces dernières années, une scène d’introduction comprenant la puissance esthétique de La Zone d’intérêt et lui offrant un nouveau sens. Le son rappelle là encore la Shoah, à travers la voix off, tandis que le mixage son crée une angoisse nous mettant en garde que tout n’est pas tel qu’il y paraît. Le héros parcourt les obstacles du bateau un à un, laissant percevoir une possible réussite de sa part puis vient alors sa vision de la Statue de La Liberté, représentation idéale du rêve américain, du mythe du self made Man et du capitalisme d’y pays. Mais la statue est inversée, la caméra sous-entend une réussite possible en la voyant presque devenir droite mais celle-ci n’y arrive pas. Toth, héros du film, pourra peut être s’approcher de la réussite, jamais il ne l’a décrochera. Tout le discours du film se tient dans une seule scène, ces 5 premières minutes. Tout le reste n’est que redite et élongation de la force du propos initial. La réalisation fait passer une autre idée du film en lien avec celle ci de manière réussie à travers un gros plan fixe de plusieurs secondes sur le frère de Toth faisant comprendre que ce n’est pas car les USA ont participer à mettre fin à la Shoah qu’ils ne font pas preuve d’un antisémitisme de mœurs.

La critique devient paradoxale : l’individu semble plus fautif que le système dans lequel il évolue. Certes le film montre la corruption de Brody et l’aspect capitaliste de Pearce, il a du mal à jouer sur le rapport de l’individu à son environnement durant sa deuxième partie.

Brody, impressionnant comme il ne l’a que peu était (bien que l’emploi de l’IA pour son accent reste éthiquement questionnable) fait face à un Guy Pearce qui rappelle son talent d’acteurs, lui trop souvent délaissé par l’industrie.

En bref, The Brutalist possède une première partie imparfaite mais plutôt réussie qui, sans être le choc escompté, fait preuve de différentes idées de réalisation impressionnante, avant que la seconde partie, plus brutale, parfois plus forte cinématographiquement (la découverte du marbre en Italie) mais se perdant justement dans cette brutalité, perdant en émotion et tombant dans une fin négligée, filmant Venise comme une publicité sur la ville.

A Real Pain de Jesse Eisenberg

A Real Pain nous embarque dans un voyage de reconstruction de personnages, tous deux abîmés par la vie à différents degrés. Si le film réussit sa partie comique, sa partie dramatique peine à prendre, bien que parfois efficace, faute à un développement de personnages trop faibles. Les relations se construisent à peine, empêchant une pleine réussite émotionnelle.

Mention spéciale à la scène du camp, sublimée par un travail sur le silence remarquable qui se poursuit jusqu’au trajet de retour. Une scène parvenant à posséder un élan sublime et dramatique que le film n’atteint que rarement.

Un premier film en tant que réalisateur intéressant pour l’acteur Jesse Eisenberg qui donne envie de le revoir derrière la caméra, ce premier film montrant les prémices d’un potentiel de très bon réalisateur scénariste.

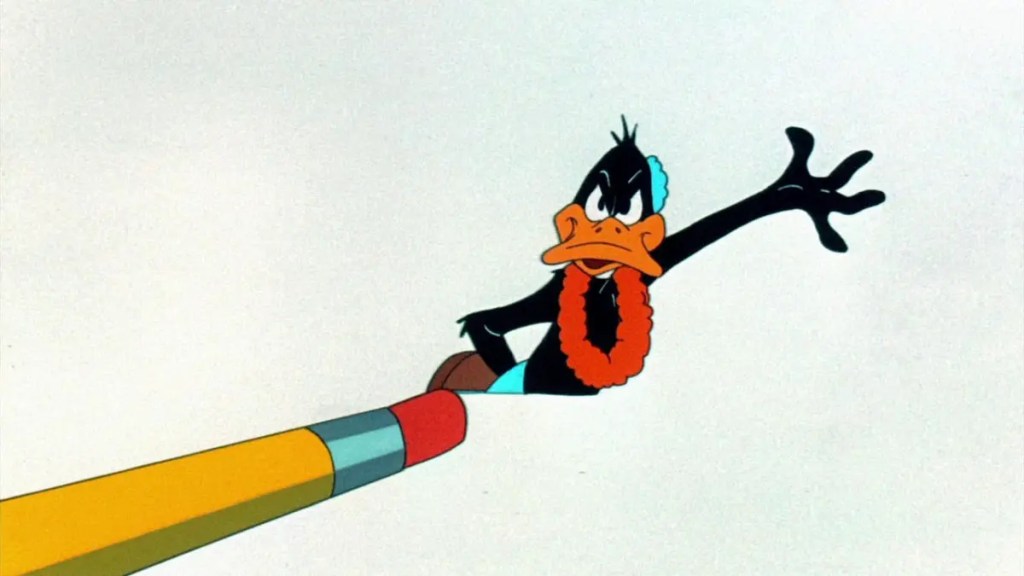

Analyse de Duck Amuck de Chuck Jones sorti en 1953

À l’occasion de la sortie de Daffy et Porky sauvent le monde en ce mois de février, j’ai décidé de consacrer l’article du mois sur l’univers des Looney Tunes. Après avoir commencé à travailler sur un long article dans lequel je revenais sur une comparaison entre l’état des Looney Tunes et celui de Hollywood des années 1930 à nos jours, je me suis rendu compte que, afin d’écrire le meilleur article possible sur ce sujet, j’avais encore de nombreux cartoons à découvrir. Cet article, toujours en prévision, sera donc finalisé lorsque j’aurais pu voir plus de cartoons qu’à ce jour, en particulier ceux de la période classique (à savoir celle entre 1944 et 1964). Souhaitant tout de même parler des Looney Tunes mais ne voulant simplement écrire une critique du nouveau film en date, j’ai décidé de dédier cet article à une analyse personnelle du court-métrage Duck Amuck ou en français, Il faut savoir ce qu’on veut, sorti en 1953 et réalisé par Chuck Jones. Chuck Jones (1912-2002) est un réalisateur d’animation cocréateur de plusieurs Looney Tunes, notamment créateur de Bip Bip et Coyote.

Dans ce court-métrage, Daffy Duck pense jouer dans un film de capes et d’épées sauf que le décor s’efface, poussant Daffy à briser le quatrième mur afin d’en demander un autre. Le schéma se répète encore avec d’autres décors, le dessinateur prenant le contrôle sur le monde animé ce qui énerve le canard.

Sorti 45 ans avant The Truman Show, Duck Amuck possède pourtant des similitudes avec le film de Peter Weir. Tout d’abord dans le rapport à la fiction des deux films, rapport à la fiction que je vais développer dans la suite de cet article, mais aussi dans le choix fait par les personnages entre rester dans un monde fictif où ils sont le héros ou se révolter contre la facticité de ce monde en acceptant l’absurdité de la réalité. Ce choix fait écho d’une certaine manière à celui décrit par Albert Camus dans sa philosophie de l’absurde. Pour faire court et synthétique, selon Camus, nous vivons dans un monde absurde marqué par une routine. Cette routine entraîne un sentiment de lassitude et c’est cette lassitude qui permet de se rendre compte de l’absurdité du monde. Face à cet absurde, le personnage Camusien a trois solutions : se suicider car il ne peut accepter la réalité, dire “non” et se révolter face à sa condition, ou alors retourner dans l’illusion, la trouvant plus rassurante. C’est ici le cas de Daffy qui cherche pendant l’intégralité du court-métrage à revenir dans une fiction, à retourner dans un monde factice ne voulant accepter ni la disparition ni l’absurdité d’un monde sans règles. Le récit de Daffy Duck dans ce court-métrage, dont un parallèle avec Camus peut se faire, fait aussi écho au contexte Hollywoodien dans lequel le film est sorti.

Dans les années 1950, le vieil Hollywood vit sa dernière décennie. L’âge d’or Hollywoodien, et toutes ses dérives (censure, domination des studios face aux artistes et techniciens aux mauvaises conditions de travail, formatage des films pour répondre à un cahier des charges) s’apprêtent à toucher à sa fin. Le code Hays, code de censure mis en place en 1930 et prenant fin en 1968 est moins appliqué qu’avant tandis que le monopole des studios sur les cinémas s’effacent peu à peu.

Cet épuisement du système hollywoodien se voit principalement dans le domaine de l’animation avec la création du studio United Productions of America en 1941, studio dans lequel plus de libertés sont accordées aux créateurs.

C’est avant tout dans ce contexte que sort Duck Amuck rendant possible l’analyse suivante : Duck Amuck est, en lui-même, une métaphore de la situation Hollywoodienne de l’époque et de l’arrivée d’un nouveau cinéma, un cinéma plus libre artistiquement, cinéma qui a déjà commencé en Italie avec le Néo Réalisme et s’instaura progressivement dans le monde (le Free Cinéma en Angleterre, la Nouvelle Vague en France mais surtout le cinéma underground de New-York et le nouvel Hollywood qui ne vont pas tarder à arriver).

Dans ce cartoon, Daffy a le choix entre disparaître, mais obtenir une liberté en acceptant l’absurdité (ou bien trouver une parade cartoonesque dans son opposition) ou bien conserver le divertissement répondant à des règles comme il le faisait jusqu’à présent. Daffy n’est pas longtemps surpris de l’absence de décors du film, Jones semble prendre le parti pris d’assumer le statut d’acteurs du personnage, celui-ci apparaissant dans le court-métrage comme conscient que les mondes dans lesquels il évolue sont faux mais souhaitant un nouveau monde, un nouveau décor comme une nouvelle source de travail et de divertissement. Le personnage de Daffy sait que tout est faux mais souhaite maintenir cette illusion car, à travers ces illusions, il apparaît comme une star, comme le héros d’une histoire qui se crée pour lui. Daffy serait donc la parfaite représentation d’un acteur des Majors hollywoodiens (nom donné aux grands studios). Les Looney Tunes ont longtemps joué avec le statut de personnages fictifs via leur manière de briser le quatrième mur, assumant eux-mêmes appartenir à une fiction et se transformant d’une certaine manière en acteurs plus qu’en personnages.

Les décors du film représentent eux aussi cette transition d’un cinéma à un autre. Les premiers décors appartiennent typiquement à ceux des films de la Majors : univers de cape et d’épées tout en couleur (comme dans Les trois mousquetaires de G. Sidney sorti en 1948), décors enneigés, ferme réaliste et paysage hawaïen. Ces quatre décors font écho à ceux employés par les Majors, le premier correspond aux grosses productions, la ferme à un univers permettant facilement l’illusion d’un réalisme Hollywoodien (réalisme plus psychologique qu’autre chose). Au contraire, une fois que le dessinateur prend le contrôle, le monde ne répond plus à aucune règle, Daffy devient un animal étrange multicolores, un personnage proche d’une représentation surréaliste ou d’art abstrait, rappelant le cinéma expérimental et underground à venir et la révolution du cinéma américain des années 1960 avec l’avènement du Nouvel Hollywood, un cinéma embrassant plus l’absurdité des choses. En effet, Le Nouvel Hollywood, en cherchant à capter la réalité des choses est plus enclin à embrasser l’absurdité de la vie tandis que le réalisme psychologique voulu par les Majors empêche d’accepter cette absurdité, tout devant être crédible pour le spectateur selon des codes narratif, ne laissant que peu de places à la contingence de la vie, tout devant arrivé pour une raison. Toutefois, ce qui arrive à Daffy reste bien plus proche dans les faits d’une représentation issue du cinéma Underground que du Nouvel Hollywood mais des idées communes peuvent lier les deux, tout en nuançant ce rapprochement.

Le cinéma underground souhaite sortir de cette volonté de simple divertissement tandis que les Majors préfèrent laisser le spectateur dans ce divertissement du moment qu’ils rapportent de l’argent, d’où le réalisme psychologique donnant l’illusion d’une réalité possible mais pourtant fausse en tout point. Or, Daffy cherche ici à revenir dans le monde de la fiction, témoignant ce refus d’une partie du Hollywood classique à accepter le changement à venir dans l’industrie. Ce changement se fait aussi par le gain d’importance du réalisateur (il faut attendre les années 1960 pour que le réalisateur soit considéré comme l’auteur du film) par rapport aux studios, gain d’importance dont témoigne là encore Duck Amuck.

En effet, si Duck Amuck représente dans sa narration le passage d’un Hollywood à un autre, le film représente aussi le gain d’importance du réalisateur et sa capacité à raconter n’importe quelle histoire. Tout ce qui se passe dans le court-métrage se passe uniquement par la volonté d’une personne : le dessinateur (ici Bugs Bunny, personnification fictive de Chuck Jones permettant d’ailleurs d’accentuer l’humour en se basant sur la rivalité entre le personnage et Daffy Duck mise en avant dans de multiples cartoons). La main du dessinateur est celle qui permet tout : elle est toute puissante, pouvant mener Daffy où elle souhaite, pouvant le transformer à sa guise voire même le faire disparaître, comme un cinéaste est en mesure de transformer un monde pour créer son univers filmique et d’emporter dans celui-ci un acteur de la manière dont il souhaite qu’il soit. Cette toute-puissance est représentée dans le court-métrage uniquement par le crayon du dessinateur, le rendant lui-même invisible à l’écran, invisible comme le réalisateur l’est derrière la caméra, le rendant distant de l’univers fictionnel. Alors que le film est la création du cinéaste, celui-ci est inatteignable par le film, les personnages et les décors n’ont aucun moyen de s’en prendre à lui alors que lui a tous les moyens de s’en prendre à eux.

Le réalisateur, d’ordinaire vu comme invisible par les standards hollywoodiens, l’est encore ici : personne n’y a accès dans l’univers diégétique. Pourtant, il est plus présent que d’ordinaire, témoignant de son importance : son contrôle du monde est accentué, montrant qu’il est essentiel à la création d’un film. Le vieil Hollywood dans lequel les studios avaient la main mise commence à prendre fin, les réalisateurs revendiquant leur statut d’artistes et de créateurs. Duck Amuck en est la preuve, Chuck Jones semblant revendiquer dans le film l’importance du créateur et ses facultés à mener l’intrigue et les personnages où il le souhaite, ses capacités à choisir ce qui doit se passer.

Toutefois, cette capacité du réalisateur est ici à nuancer. En effet, Duck Amuck ne raconte pas seulement le gain d’importance du réalisateur, il raconte aussi comment le rôle d’un acteur a son importance sur le déroulé d’une histoire. Si un réalisateur peut faire ce qui lui plaît, créer son monde de fiction et mener les personnages et actions comme il lui plaît, il a pour cela besoin d’un attachement préétabli envers l’acteur, lui offrant l’adhésion immédiate des spectateurs. C’est ici le cas. Duck Amuck ne possède pas de lignes droites narratives classiques pourtant le cartoon reste des plus divertissants à suivre et cela grâce au personnage de Daffy Duck dont la personnalité a été créé au fil de multiples courts-métrages créés en amont. Comme les stars classiques hollywoodiennes (Bette Davis, James Stewart, Cary Grant ou encore Marilyn Monroe), Daffy Duck bénéficie d’une carrière ayant permis de lui créer une image et une affection de la part du public. Cette affection créée à l’égard du personnage permet au public de s’attacher à lui et donc de suivre ses aventures malgré tout ce qui peut arriver d’autres dans l’histoire. Si le réalisateur peut se permettre de prendre autant de libertés, c’est via l’acteur que ses libertés prises peuvent fonctionner : l’acteur bénéficie d’une image publique ayant fait s’attacher le public à lui permettant au réalisateur de l’emmener où il souhaite et de conserver l’adhésion du public, au sein d’un schéma hollywoodien classique mais tendant vers plus de libertés.

En conclusion, Duck Amuck voit le personnage de Daffy Duck dans une situation révélant, selon moi, de l’existentialisme comme vu par Camus (bien que Camus refusait l’étiquette d’existentialiste, sa pensée de l’absurde peut se raccorder à ce courant philosophique). En voulant conserver la fiction, Daffy agît comme un acteur de l’âge d’or hollywoodien, craignant de ne plus être une star une fois un nouveau cinéma mis en place, mais étant sans le savoir déjà au sein d’une œuvre hybride entre ce que permet le classicisme hollywoodien (adhésion du spectateur par l’attachement à un acteur, à savoir le star-system) et la révolution cinématographique à venir (plus grande importance donnée au réalisateur). Duck Amuck est donc un court-métrage dans l’analyse se révèle riche et nuancée, le film pouvant à la fois être vu comme une métaphore du changement artistique à venir dans lequel le réalisateur est reconnu à sa juste valeur mais aussi comme une acceptation de l’importance d’un acteur dans le processus filmique, le rapport du spectateur à l’acteur pouvant faciliter l’identification secondaire.

Sources :

- CNC

- Ciné-club : Hollywood et ses studios

- Albert Camus et l’existentialisme

- La notion d’auteur et le droit d’auteur au cinéma : aperçu historique, juridique et sociologique

Laisser un commentaire