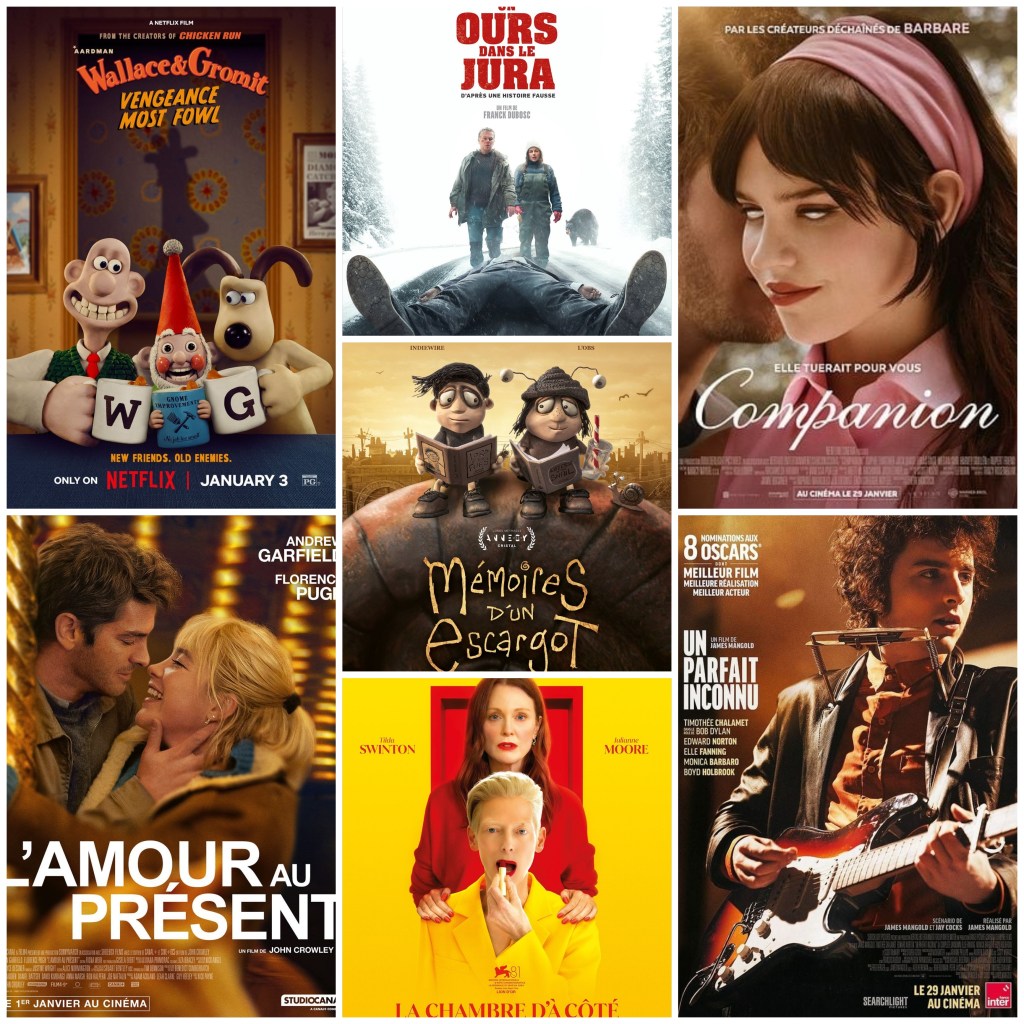

2025 continue dans la lignée de 2024 avec un score d’entrées pour le mois de janvier similaire à celui de l’an passé (13.83 millions d’entrées d’après les chiffres du CNC, soit légèrement plus que la moyenne entre 2022 à 2024, mais toujours inférieur à la moyenne entre 2017 et 2019). Les films ayant le plus attiré en salles en janvier sont les blockbusters américains de fin d’année 2024, à savoir Mufasa : le roi lion et Sonic 3 pour le début du mois puis le biopic de James Mangold sur Bob Dylan, Un parfait inconnu la dernière semaine. Côté films français, Un Ours dans le Jura de Franck Dubosc a été le premier film à franchir le million d’entrées.

Pour commencer l’année, quelques sorties anglophones de 2024 ont vu leurs arrivées sur les écrans notamment Babygirl de Halina Reijn, L’amour au présent de John Crowley ainsi que le film d’animation nommé à l’oscar du meilleur film d’animation, les cérémonies de récompenses ne nommant que rarement les films animées ailleurs, Mémoires d’un escargot de Adam Elliot. La principale sortie anglophone du mois, elle aussi datant de 2024 sur le territoire américain est le biopic sur Bob Dylan réalisé par James Mangold et avec Timothée Chalamet, Un parfait inconnu. De même, un autre biopic anglophone est sorti en janvier : Better Man le biopic de Robbie Williams avec Robbie Williams représenté par un singe en CGI.

Parmi les autres sorties du mois il y a eu un film d’horreur par le réalisateur du chouette remake de L’homme Invisible, Leigh Whannell, celui-ci s’attaquant cette fois-ci à loup-garou avec son Wolf Man. Autre film aux ambitions horrifiques dans le sens large du terme, la comédie noire Companion de Drew Hancock.

Pedro Almodovar a quant à lui signé son retour avec La chambre d’à côté, son premier long-métrage anglophone dans lequel il fait jouer Julianne Moore et Tilda Swinton.

Côté streaming, la sortie du mois a été Wallace et Gromit : la palme de la vengeance, nouveau film des studios Ardman.

Enfin, en France, la sortie du mois aura été celle de Un ours dans le jura réalisé par Franck Dubosc. Par manque de temps ou d’envie, je n’ai guère vu Better Man, Bird, Babygirl et Wolf Man.

Passons dorénavant aux films vus.

Wallace et Gromit : la palme de la vengeance de Nick Park et Merlin Crossingham

Légèrement plus faible que le dernier long métrage Wallace & Gromit dans sa narration, cette suite est marquée par son ingénierie technique, humoristique et son message. Techniquement parlant, la stop motion du film prouve le potentiel de cette technique dans le domaine de l’animation : les animateurs font preuves d’une délicatesse et d’une attention à tous les niveaux (un travail palpitant sur les ombres, les lumières et les mouvements notamment) arrivant à créer des plans terrifiants. Le travail en pâte à modeler permet au film de rappeler que le cinéma est avant tout visuel, bien que le personnage rappelle les différents éléments que l’image avait déjà fait comprendre (ce qui est pardonnable étant donné le public auquel s’adresse le film) là où Gromit, héros de l’aventure est animé avec brio, tout passant par ses expressions. D’un point de vue humoristique, le long-metrage possède plusieurs références plus ou moins discrètes, non gênantes pour ceux n’ayant pas les références mais un petit plaisir pour ceux les possédant. Quelques blagues sont parfois de trop (le running gag du popotin) mais la plupart fonctionnent, la traduction française ajoutant un charme aux différents jeux de mots. Enfin, Wallace & Gromit : la palme de la vengeance possède un message conduit par l’intrigue et les personnages au sujet de l’IA, traité avec connaissance et intelligence, traitant de ses risques et dangers, des remplacements qu’elle peut créer mais de son utilité potentielle si un bon usage en est fait. Comme dit Wallace, « il y a des choses qu’un robot ne peut pas faire » rappelant le besoin de conserver son humanité face à la montée de l’IA et de se rappeler de l’importance du travail humain. Ce parallèle se construit notamment par la technique employée : stop motion, technique la plus artisanale du cinéma d’animation, faisant écho à la crainte du remplacement des artistes d’animation par le mastodonte de l’IA, plus rapide et perfectionniste mais moins humain et artistique. Étonnant qu’un tel film sorte sur Netflix, ou bien une énième preuve que la plate-forme ne fait pas attention à ce qu’elle propose du moment qu’elle obtient ce qu’elle considère comme étant un programme et non un art, alors qu’un tel film est de l’art.

La chambre d’à côté de Pedro Almodovar

Almodovar réfléchit le rapport de l’homme à la mort et à son époque, traitant du passé non avec une nostalgie réactionnaire mais plutôt avec l’inquiétude de la montée populiste du monde. Le temps des rêves et de l’espoir est-il derrière nous ? Reste-t-il que la rencontre inévitable avec la mort ? Si le personnage de Turturro laisse supposer cela, Almodovar choisit plutôt de mettre en avant Julianne Moore dont le personnage, à la fois dans la vie et dans la mort, est un signe d’un combat qui doit être mené pour changer les choses, pour accompagner vers la mort avec dignité.

Si l’émotion peut être absente et que quelque chose laisse en dehors, La chambre d’à côté marque par sa poésie et son habile mélange entre naturalisme et humanisme traduit par une photographie travaillant les nuances de lumière. Almodovar signe un beau film, un film cérébral et calme dans lequel il mélange ses inquiétudes et ses espoirs.

Un parfait inconnu de James Mangold

James Mangold revient au biopic musical après s’être essayé aux blockbusters et au biopic sportif avec finesse et pédagogie, rappelant son talent d’artisan, un des plus efficaces de Hollywood. Le réalisateur peine à dresser un portrait complet et développé de Bob Dylan, parvient à capter l’idée globale du personnage et échappe à la simple fiche Wikipedia. L’intérêt de Mangold n’est pas dans le biopic lisse, bête et méchant dont on commence à avoir l’habitude (assez paradoxale quand on pense que Walk The Line, bien que très bon, ait contribué à la standardisation des biopics américains) mais plutôt de capturer la transition musicale des années 1960, transition accompagnant la vie politique de la période, et l’idée de Dylan via le regard des différents personnages importants dans sa vie. Trois en particulier reviennent : Edward Norton et Monica Barbaro volent la vedette et illuminent le film de leurs charismes tandis que Elle Fanning apporte une justesse tragique à son personnage. Chalamet quant à lui offre sa performance la plus réussie : la froideur de son visage se justifie cette fois par l’aspect mystérieux de son personnage et l’acteur fait preuve d’un charisme de plus en plus imposant.

Si l’on peut regretter une première partie structurée en bloc de scènes plus qu’en un ensemble continu, la réalisation de Mangold fait passer outre, notamment par le jeu sur les reflets de la mise en scène qui peut se voir comme un travail sur l’identité et le regard.

L’amour au présent de John Crowley

L’amour au présent ne cherche étonnement pas trop les larmes, en tout cas pas avant son dernier quart d’heure où là caméra épouse une humanité simpliste avant de tenter un geste d’onirisme. Sans grande fulgurance, ressemblant au début à un (bon) téléfilm et offrant une photographie classique, le film brille surtout par l’humanité de son duo principal : Pugh et Garfield jouent de leur alchimie et rappellent le talent dramatique britannique. Le travail de la perception des souvenirs se fait plutôt habilement, la narration entre différentes époques parvenant à se maintenir. We live in time possède quelques fulgurances mais aurait il fait autant de bruits sans la présence de son duo de tête ? Rien n’est moins sûr, un film efficace et bon dans sa globalité mais jamais marquant plus que ça.

Un ours dans le jura de Franck Dubosc

Dubosc signe son meilleur film en tant que réalisateur en s’inspirant énormément des frères Coen. Parfois trop lourd, trop confus, trop éparpillé, peu subtil et mal rythmé mais une volonté générale habite le film et rappelle ses qualités : créer une ambiance inquiétante réussie et parvenir malgré ça à faire rire efficacement. Le casting est irréprochable et l’émotion pas trop mal amenée. Une bonne comédie noire française, imparfaite mais très surprenante. La réalisation tente souvent des choses par son cadrage et ses mouvements de caméra mais ne s’envole pas pour autant. La carrière de Dubosc en tant que réalisateur surpasse sa carrière d’acteurs.

Mémoires d’un escargot de Adam Elliot

Si la stop motion est réussi, que le rapport à la mort du début interpelle, que l’introduction ravit les pupilles et que le tout se tient bien par ses interprètes, Mémoires d’un escargot finit par se perdre. Dans la vie de Grace, tout est triste et déprimant au point que le film finit par tourner à vide : rien n’est porteur d’espoirs (sauf une fin expéditive brisant quelque peu le message global) au point que le film se plombe lui même dans une lourdeur mélodramatique volontaire. Certains peuvent s’y accrocher, d’autres se retrouveront perdus, d’autant plus que certains choix narratifs posent questions (le rapport à la sexualité du long-métrage notamment que l’étrange chronologie laisse suspicieux à l’égard d’une véritable réflexion sur le sujet). Intéressant sur la forme animée mais finissant par se perdre, Mémoires d’un escargot est une déception.

Companion de Drew Hancock

Si le potentiel d’un tel projet s’avérait important, Companion s’écroule souvent derrière son esthétique jamais suffisamment poussée. Si la photographie numérique trop propre réussit à ne pas omnibuler la pupille, devenant d’une certaine manière logique avec le récit et travaillant suffisamment ses couleurs et que les FX sont impressionnants dans leurs capacités, la réalisation tombe souvent à plat. Jouissive et ingénieuse dans ses scènes d’action bête et méchante, celle-ci préfère pourtant les dialogues, la musique et la surenchère d’explication visuelle à un véritable travail de l’image et de son sens. Concernant l’écriture, celle-ci fait preuve d’une certaine fainéantise dans sa mise en place de clichés, son faux suspens et sa prévisibilité. Pourtant son message convainc presque notamment dans sa critique des incels incarnés par le personnage de Jack Quaid et sa métaphore du contrôle de l’homme sur la femme. Dommage cependant que le seul personnage féminin humain n’ait pas de consistance ni de développement permettant un message féministe plus complet et une véritable vision de la menace que représentent les robots sexuels concernant la place des femmes en société. Une réflexion sur la place des femmes intéressantes et véridiques mais qui aurait dû être plus poussée.

Un thriller horrifique efficace portée par Sophie Thatcher, mais qui se laisse aller à des clichés de genre et manque de finesse dans son écriture.

Lecture politique du cinéma de 2024

Dans leur numéro de décembre 2024, Les Cahiers du cinéma reviennent sur le cinéma de 2024 en dressant un parallèle entre les recherches plastiques des long-métrages sortis en 2024 et la situation politique mondiale. Ce numéro des Cahiers du cinéma m’a inspiré l’écriture de cet article dans lequel je compte offrir une lecture politique du cinéma de 2024 et de ce que les scénaristes et réalisateurs du monde entier essayaient peut-être de révéler de leur époque à travers leurs œuvres. Si 2024 a été l’année dans le monde de la montée des idées impérialistes, semblant offrir à notre génération une redite de ce que le monde a vu naître il y a un siècle, le cinéma semble vouloir prévenir, alerter des dangers mais cette prévention cinématographique n’arrive-t-elle pas déjà trop tard ?

En écrivant mon top 10 de l’année je me suis rendu compte de l’écho que pouvaient se faire certains des films s’y inscrivant dans la manière dont ils m’ont touchés : cette vision de ce que raconte le cinéma de 2024 consiste donc en une analyse personnelle des propositions cinématographiques faites par différents auteurs.

Afin de développer mes diverses réflexions sur la vision politique que l’on retrouve à travers le cinéma de 2024, je tiens à rappeler que la liste des films à partir desquels je développe ces réflexions ne représente pas l’ensemble des films sortis en 2024 mais uniquement ceux que j’ai visionné et dont je trouvais la présence dans de telles réflexions judicieuses.

La place de la jeunesse dans le monde

Quel rôle la jeunesse peut-elle jouer face à l’évolution du monde ? Plusieurs cinéastes se sont posés la question en 2024, revenant sur la quête d’une jeunesse perdue à trouver sa place ou bien à la questionner une nouvelle fois.

Poor Things de Yorgos Lanthimos interroge cette recherche de sa place dans le monde par le prisme de la sexualité : le sexe est un moyen au personnage d’Emma Stone de profiter de la vie et de découvrir le monde lui permettant à la fin de savoir c qu’elle souhaite faire, la voyant prendre sa vie en main.

Dans le film The Bikeriders de Jeff Nichols dans lequel le personnage de Jodie Comer observe la vie d’Austin Butler sans jamais s’intégrer entièrement à son groupe mais pouvant y vivre, jusqu’à l’avènement d’un nouveau type de motards, plus violents encore empêchant Austin Butler d’être à sa place.

Dans Anora, Sean Baker dresse le portrait d’une jeune femme qui se rend compte de sa condition et de l’impossibilité d’y échapper. Cette quête du personnage d’Anora, jouée par Mikey Maddison permet au réalisateur de travailler sur l’impact du capitalisme sur les travailleurs du sexe et des méfaits du néolibéralismes américains outranciers, enfermant le personnage d’Anora dans un monde qu’elle pense controlait mais qui va plutôt l’enfermer, un monde dont elle ne peut s’échapper en raison du rapport de force imposé par le néolibéralisme qui joue d’elle comme d’un jouet, la dénouant de toute humanité. Baker rapproche par sa mise en scène Anora à un autre personnage, lui-aussi désabusé par le système dans lequel il évolue et sous-entend par sa fin deux choses : d’un côté un espoir d’un avenir meilleur, d’une émancipation finale pour Anora ou, si l’on voit le verre à moitié vide, une fin donnant l’impression d’une prise de conscience de leur situation plus pessimiste, un abandon du combat. L’American Dream n’existe plus en 2024, il est empêché par l’opposition entre milliardaires sans scrupules et les autres, abandonnés et deviennent des jouets. Un autre film, cette fois-ci français, développe aussi cette idée de personnages exploités par un néolibéralisme sans une once d’humanité avec une fin pouvant être interprétée de deux manières : L’histoire de Souleymane de Boris Lojkine. Lojkine choisit de filmer avec intensité le parcours de Souleymane, immigré sur le sol français attendant son rendez-vous de demande d’asile et essayant de gagner sa vie en tant que chauffeur uber eats grâce à un compte qu’il doit louer. Le réalisateur décide de n’employer aucune musique, décidant d’affronter la réalité sociale de son héros de manière plus brute tandis que sa caméra joue de ses capacités de tension pour faire ressortir les émotions. Outre l’aspect important de montrer ce que vivent vraiment les personnes en situation irrégulière, le long-métrage montre la manière dont, par le biais de UberEats, le capitalisme exploite des travailleurs , ne se soucie de leur humanité mais favorise un profit, la manière dont Souleymane comme tant d’autres se retrouve déshumaniser jusqu’à une fin, une confrontation finale dans laquelle le personnage se révèle enfin tel qu’il est véritablement. La fin, à la manière de celle d’Anora peut être vu comme un message d’espoir, le plan final pouvant laisser espérer qu’il parvient à obtenir sa demande, ou bien celle-ci recherche-t-elle peut-être un travail sur la réalité tout aussi dure que le reste du film, le personnage n’obtenant pas sa demande et retombant dans les machinations d’un capitalisme le maltraitant.

Si Anora et L’histoire de Souleymane associent la quête de leurs jeunes héros à une réalité sociale dure, ce n’est pas le cas de deux films français : L’amour ouf de Gilles Lellouche et Leurs enfants après eux des frères Boukherma. Les deux films, dont la qualité est discutable, oublient régulièrement de traîter de la réalité sociale pourtant inhérente au récit de leurs protagonistes, rendant les deux films souvent vain, bien que L’amour ouf se sauve par une générosité visuelle certaine.

Denis Villeneuve voit le protagoniste de Dune 2, un Timothee Chalamet perdu, se laissant avoir par des croyances obscurantistes et un fanatisme profond qui profitent de son incapacité à savoir ce à quoi il est véritablement destiné.

Dans Le successeur, Xavier Legrand opte pour une approche moins optimiste, le personnage principal semblant avoir trouvé sa place mais voyant tout ce qu’il a construit s’effondrer par l’impact des actions de son père, une nouvelle manière pour le réalisateur de critiquer le patriarcat et le conduisant à un fin pessimiste : son héros finit par mettre fin à ses jours à travers un plan final ambigu sur une tablette s’éteignant, laissant le son nous raconter la fin tragique d’une homme dans la place s’est effondré en raison des actions de son père.

Dans son film sur la révolution iranienne, Mohammad Rasoulof fait de deux soeurs ses héroïnes, deux soeurs prenant conscience de vivre dans un monde qui ne conduit qu’à l’oppression des femmes et qui finissent par s’en émanciper en tuant leur père après que celui-ci les ait menacé à travers une réalisation empruntant autant au western qu’au film d’horreur. Si la jeunesse iranienne n’a pas sa place dans le régime totalitaire iranien, elle semble avoir en elle les capacités de changer les choses, de trouver sa place à travers la révolte.

Richard Linklater semble trouver un moyen d’offrir à son héros, certes légèrement moins jeune que ceux dont nous venons de parler, un moyen de trouver sa place et son identité. Le personnage de Glen Powell, que Linklater compare par son montage aux différents assassins professionels du cinéma, finit par trouver qui il est véritablement par le meurtre, le mensonge et l’amour, ou plus simplement et de manière plus accessible et légal à travers le regard des autres et une recherche de personnalité en prenant plusieurs identités : le cinéma semble nous dire qu’en jouant sur nos personnalités, en se créant des rôles à jouer, le véritable nous peut alors nous apparaître enfin, une solution Sartrienne de la quête d’identité tandis que Linklater répond plus simplement à la problématique initiale, la place de son héros apparaît comme étant aux côtés de la personne avec qui il finit par partager sa vie. Cette solution de chercher à travers des rôles rejoint un autre proposée en 2024 dans Le robot sauvage de Chris Sanders : trouver sa place en acceptant de devenir autre chose que ce pourquoi on a été programmé, en laissant parler son coeur et son humanité.

La thématique de la jeunesse abandonnée est au cœur du premier long-métrage d’Ariane Louis-Seize, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Dans son long-métrage, la réalisatrice filme avec empathie son héroïne, se servant de la métaphore du vampire pour révéler les difficultés de la jeunesse face aux différentes obligations qu’elle doit affronter, notamment celle de devoir satisfaire ses parents ou encore l’impression de n’être fait pour rien dans le monde. Le long-métrage y répond avec une humanité profonde, donnant un message d’espoir pour la jeunesse mondiale d’une capacité de changer les choses et de les faire évoluer dans son sens, un message qui peut se lire de manière métatextuelle : une nouvelle génération de cinéastes, laissant une humanité s’infiltrer dans leur travail formel et narratif est prête à prendre la relève et à parler à la jeunesse à travers les outils du cinéma.

Besoin de justice à travers un classicisme visuel

En 2024, la justice a été au cœur de réflexions cinématographiques, souvent à travers une recherche de classicisme dans la forme. Du côté du cinéma francophone, Daniel Auteuil et Laetitia Dosch se sont tous les deux essayé à l’exercice du film de procès, respectivement avec Le fil et Le procès du chien. Si la qualité des deux films est à revoir, l’un étant un téléfilm pompeux l’autre se perdant dans ses intentions, les deux long-métrages sont revenus sur les questions importants dans le domaine de la justice : la recherche de la vérité et la place de la relation entre l’avocat et son client pour le premier, le rapport de l’homme à l’animal pour trouver un nouvel humanisme judiciaire pour le second. Toutefois, c’est un film américain qui a trouvé l’approche la mieux adaptée pour parler de justice en 2024 : Juré N°2, dernier film de Clint Eastwood. Dans son nouveau film, le réalisateur américain laisse de côté un travail formel poussé pour se concentrer sur l’essentiel : son scénario et ses personnages à travers une mise en scène sobre, digne d’un film classique hollywoodien. Si l’on aurait pu en attendre légèrement plus, le réalisateur avait réussi à convaincre malgré tout en plaçant au cœur de son film la notion de Justice en général. Le sens du mot “justice” est au cœur du récit : qu’est ce qui est juste entre punir un homme innocent mais au tempérament violent ou bien envoyer en prison un coupable accidentel, père de famille aimant dont la faute intentionnelle ne risque pas de se reproduire. Eastwood ne répond jamais frontalement à la question, préférant la laisser se poser aux spectateurs, en particulier par cette fin faisant l’effet d’un fantôme hantant le spectateur. Le réalisateur n’a pas laissé de côté une forme trop poussée pour rien, il l’a fait afin de permettre à tous de se concentrer sur l’essentiel et de devenir juré à notre tour : devons-nous nous aussi condamner le personnage de Nicholas Hoult ? Ou plutôt, quel est selon nous le sens du mot « Justice” ? En sombrant en 2025 dans une nouvelle ère où un homme emploie ses pleins pouvoirs pour gracier ceux qui ont tenté un coup d’état, homme condamné par la justice à plusieurs reprises, il semblerait que l’Amérique ait choisit sa définition du terme et que celle-ci oublie la morale pour une idéologie extrémiste mettant en péril la démocratie.

Le cinéma en miroir d’un obscurantisme mondial

2024 aura vu dans le monde se dessiner les craintes de l’arrivée d’un nouveau populisme impérialiste mondial. Si certains pays y ont miraculeusement échappé, les fondements démocratiques des sociétés occidentales semblent plus que jamais fragiles. Face à cela, le cinéma à jouer un drôle de jeu, semblant créer une opposition à l’arrivée de ces nouveaux impérialismes en rappelant les dangers de tels régimes.

Dès le mois de janvier, le grand prix cannois 2023 est sorti, mettant en garde face à la montée de l’extrémisme et la banalité du mal qu’elle entraîne avec elle. The Zone of Interest a essayé dans son dernier champs contre-champs de rappeler l’importance d’un dialogue impossible avec le passé, un devoir de mémoire qu’il faut rendre pour se rappeler ce qu’on a vécu et c qu’on avait juré de ne jamais revivre : le mal banalisé, la déshumanisation des uns au profit des autres, la violence devenu la norme. Dans l’Allemagne de 2024, l’extrême droite allemande a vu son grand retour en ne cachant pas ses revendications néonazis, Jonathan Glazer sort une expérience cinématographique rappel de toute la violence de cette extrême-droite il y a moins d’un siècle en filmant la Shoah avec justesse, en ne la magnifiant jamais mais approchant de ce que Kant appelle le sublime à travers la distanciation qu’il crée entre la caméra et ses ses personnages ainsi que la puissance du hors-champs, plus parlant que tout. Ce dialogue final tenté par Glazer voit son personnage disparaître dans une ombre, celle de l’histoire et de la volonté de faire oublier cette partie là pour justifier le retour du totalitarisme. Quand l’histoire devient un outil politique, se retrouvant déformé pour servir des idéaux totalitaires, il est important de faire devoir de mémoire, de se souvenir pour ne pas reproduire et La zone d’intérêt semble être le film l’ayant le mieux compris, employant la dureté de sa forme pour servir un fond sur l’oppression : une histoire du passé est en réalité une histoire contemporaine comme le révèle ce dernier plan.

Aux Etats-Unis, deux blockbusters se sont prêtés au jeu de dialoguer sur la montée de l’extrémisme et du fanatisme américain. D’un côté, Wicked : Partie 1 de John Chu voit s’associer la comédie musicale et son monde fantastique à une allégorie à peine déguisée du fascisme. John Chu revient sur l’idée d’un ennemi commun montré en bouc-émissaire permettant de justifier des actes de discrimination radicale. Si cette analyse n’est pas plus creusé que ça dans le film, le réalisateur favorisant la relation de son heroïne, elle-même victime de discrimination, avec la bonne sorcière du sud Glinda, elle reste suffisamment intéréssante pour laisser penser que la suite va la creuser plus en profondeur. L’autre film américain se plaçant en miroir de la montée d’un extrémisme est Dune 2 de Denis Villeneuve dans lequel la politique et la religion interfèrent, créant l’avènement d’un nouvel obscurantisme meurtrier en faisant de Paul Atreides la figure messianique d’une prophétie nauséabonde. Transformer le héros en figure messianique autoritaire rappelle le retour du culte de la personnalité des chefs politiques mondiaux, culte de la personnalité faisant écho aux heures sombres de l’histoire du XXème siècle. Le mal semble s’aventurer dans tous les camps, s’accompagnant d’un aveuglement à son égard. On pourrait aussi parler de Civil War d’Alex Garland qui revient sur l’importance de la photographie dans le cadre de conflit militaire, bien que le film français à son image de Thierry de Peretti y parvient bien mieux en n’en faisant qu’un sujet de fond. Toutefois, l’impossibilité de Garland à traiter en profondeur des impacts d’une guerre civile aux Etats-Unis par sa réalisation, mettant sur un pied d’égalité l’ensemble des camps, ne prenant jamais partie et abandonnant d’une certaine manière son rôle de réalisateur pour celui d’un simple filmeur, empêche le film de véritablement prononcer quelque chose.

Je ne développerais pas sur Conclave d’Edward Berger qui montre par la froideur de ses décors que le débat se trouve dans l’ensemble de la société, y compris au sein des institutions religieuses. En revanche, je souhaite revenir sur ce qui est sûrement l’un des miroirs les plus frontales et directes face à l’extrémisme mondial de 2024 : Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof.

En effet, le long-métrage iranien est profondément marqué par son aspect politique de résistance et d’une admiration à l’égard du mouvement “Femme, Vie, Liberté”. Dans sa réalisation, Rasoulof vient confronter la représentation des faits en insérant dans son récit des vidéos amatrices, filmées avec des téléphones mais montrant la réalité des répercussions subies par les femmes iraniennes là où les médias officiels n’y font pas attention. Un plan du long-métrage est parfaitement parlant : le père est mis dans la lumière tandis que son épouse le nettoie dans l’ombre, symbole de l’oubli de l’importance de la femme dans la société iranienne et de sa domination par l’homme. Le réalisateur profite de ce plan pour au contraire magnifier la femme et représenter l’horreur de ce qu’il se passe.

Malheureusement, le retrait des avancées des droits des femmes semble toucher le monde entier, notamment avec les menaces qui pèsent sur l’avortement aux Etats-Unis et les difficultés à sortir d’une conception patriarcale de la femme, se soumettant aux désirs des hommes. The Substance de Coralie Fargeat vient questionner à travers son esthétique outrancière ce rapport de l’industrie hollywoodienne aux actrices et la volonté de ce système de s’en débarrasser une fois qu’elles ont passé un certain âge. Fargeat emploie pour cela une méthode très simple dans sa capacité à filmer le male gaze lui-même, à présenter une esthétique de pub de parfum lorsque Margaret Qualley prend la place de Demi Moore, accentuant l’idée d’un faux produit par Hollywood et en filmant avec empathie et humanité le corp de Demi Moore tel qu’il est, sans artifice et permettant à la femme de reprendre le contrôle de son corps, contrôle que l’emprise patriarcal sur la société va tout faire pour reprendre.

Deux autres films reviennent sur les conditions des femmes avec leur élégance et leur style. Dans Il reste encore demain de Paola Cortellesi, la réalisatrice fait le choix de retourner dans le passé pour raconter que le combat pour les droits des femmes et contre les violences conjugales n’ont pas disparu avec les années mais continuent encore. Payal Kapadia dans All we imagine as light emprunte la mélancolie de sa photographie pour représenter avec poésie le parcours de femmes indiennes cherchant à s’émanciper du système de castes et du poids des traditions à travers une sororité naissante, un échappatoire onirique aux interdictions du gouvernement indien sur les droits des femmes.

Départ vers une apocalypse et sursaut écologique

Face à tout ce qui arrive dans notre monde (une jeunesse perdue, une justice questionnée, une montée des impérialismes et le retour en arrière des droits des femmes dans plusieurs pays différents) se questionner sur la direction vers laquelle va le monde est légitime, les progrès sociaux se trouvant en danger et la cause écologique bafouée. Le cinéma répond à cela à sa manière et semble nous mettre en garde de ce qui peut arriver. Un plan du cinéma de 2024 est profondément marqué par ses capacités à mettre en garde face à l’écroulement à venir de la mise en place des idées impérialistes : le plan final de Chroniques de Téhéran de Ali Asgari et Alireza Khatami. Après avoir raconté à travers différentes chroniques filmées de manière fixes une satire de la société iranienne, persécutant les droits humains dans leur généralité, les réalisateurs optent pour un traveling avant vers un personnage dans une tour, assis sur sa chaise tandis que le monde tout autour de lui s’écroule. Que peut donc signifier ce mouvement final ? Le souhait de l’effondrement du régime iranien ou bien la crainte que la continuation de ce régime ne mène qu’à la ruine et la désolation ?

Deux autres films ont révélé en 2024 un monde nouveau après une Apocalypse : Furiosa de George Miller et Flow de Gint Zil Balodis. Dans les deux cas, l’écologie joue un rôle important : le nucléaire est la cause de la dévastation du monde de Furiosa tandis que Flow voit une montée massive des eaux risquant non seulement de tuer l’humanité, celle-ci étant déjà absente du film, représentée uniquement par des vestiges, mais aussi de s’en prendre au monde animal tel que nous le connaissons. D’un postulat futuriste tragique où rôde une certaine désolation, ces deux long-métrages essaient pourtant de créer une nouvelle source d’espoir. Dans Flow, c’est le collectif qui permet la survie, une invitation à mettre de côté toute différence pour une lutte commune face à ce qui nous menace. Dans Furiosa en revanche, George Miller travaille l’idée des mythes et des légendes. Pour lui, les mythes se créent d’eux-mêmes sans chercher à le devenir et c’est dans les contes et les histoires que l’espoir de l’humanité se trouve : une belle manière de rappeler que l’art et le cinéma sont encore capables d’offrir un monde meilleur.

Face à tous les maux du monde perçus en 2024, le cinéma a essayé de dire ce qui approchait, avec plus ou moins de justesse, de manière plus ou moins volontaire, mais peut-on encore espérer un monde meilleur demain grâce à l’art ou l’art n’est il plus qu’un cocon agréable dans lequel s’enfermer face à la fin vers laquelle court le monde ? Les artistes essaient de trouver une solution à leur manière en faisant ce qu’ils savent faire, créer, créer face à la destruction de l’humanité sur son propre monde et sur elle-même et sur la place de l’art. 2025 semble s’ouvrir dans la prolongation des questionnements artistiques de 2024, notamment à travers La chambre d’à côté de Pedro Almodovar ou bien avec Wallace & Gromit qui essaie de rappeler les menaces de l’intelligence artificielle à l’heure de sa banalisation et de la vision industrielle du cinéma d’animation. En espérant que de meilleurs jours arrivent et que le cinéma reste porteur d’espoir et de qualité.

Laisser un commentaire